-

Compteur de contenus

623 -

Inscription

-

Dernière visite

Messages posté(e)s par patrice dx

-

-

Je suppose qu'il faut envoyer les réponse à ton mail privé.

Il y a une date limite d'envoi des réponses ?

A +

-

Bonjour Prokofiev, bonjour Héloise...

Dans les "fonds de vase de fleur" on peut effectivement trouver beaucoup de microorganismes. Des bactéries (difficilement visibles) mais aussi des protozoaires ciliés qui se nourrissent de ces bactéries.

Les espèces sont très nombreuses et souvent difficiles à identifier. Parmi eux, les "Colpodes" (Colpoda sp.) ont une forme en grain de haricot, c'est possible que ce soient des colpodes que Héloise a observés. Ce sont des ciliés, comme les paramécies.

Je suggère d'encourager Héloise a dessiner ce qu'elle voit. Cela l'aidera à mieux observer et répérer des détails.

C'est utile de regarder les débris végétaux (fragments de tige ou de feuille) on peut souvent y trouver des vorticelles

Sur le site, il y a un petit guide illustré, par J. Cavanihac, de ce qu'on peut découvrir au microscope. Naturellement tout n'y est pas, mais cela permet de reconnaitre les principaux organismes microscopiques - unicellulaire ou pluricellulaires - que l'on peut trouver dans un étang.

Je vous encourage à vous inscrire sur le forum, vous y trouverez toute l'aide nécessaire pour faire vos premiers pas dans la microscopie.

Cordialement,

Patrice

-

... voila un défi intéressant... :)

je tente le coup et m'inscris

A +

-

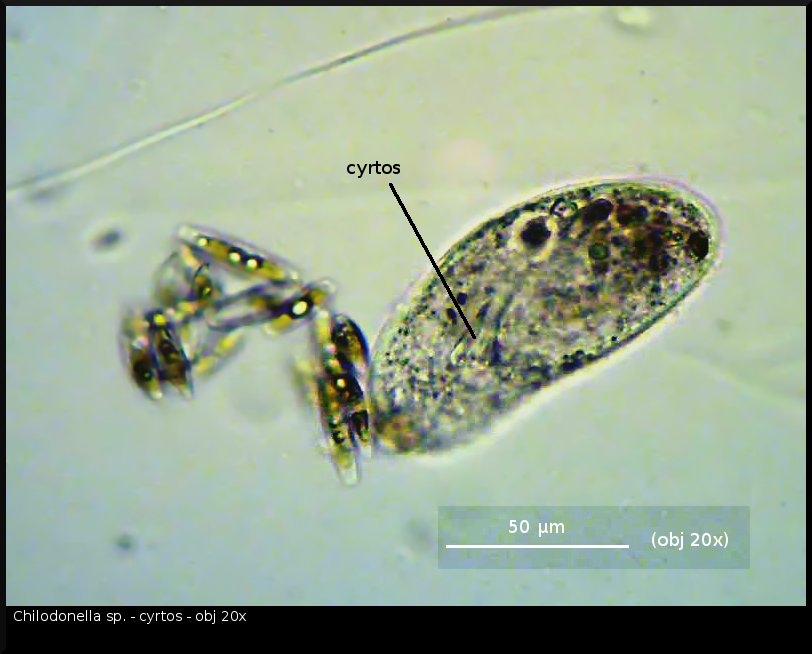

Chilodonella cucullulus

Très nombreux dans mon prélèvement issu du canal de drainage, forêt de Soignes, Chilodonella cucullulus Muller (Chilodon steini, Blochmann) a une longueur variant entre 100 et 300 microns, la plupart des specimens a 130-150 microns.

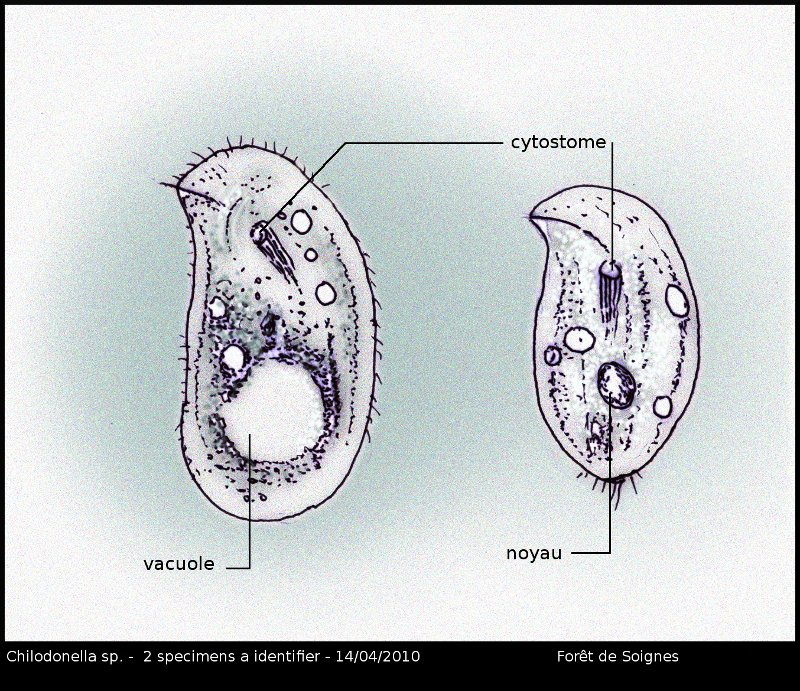

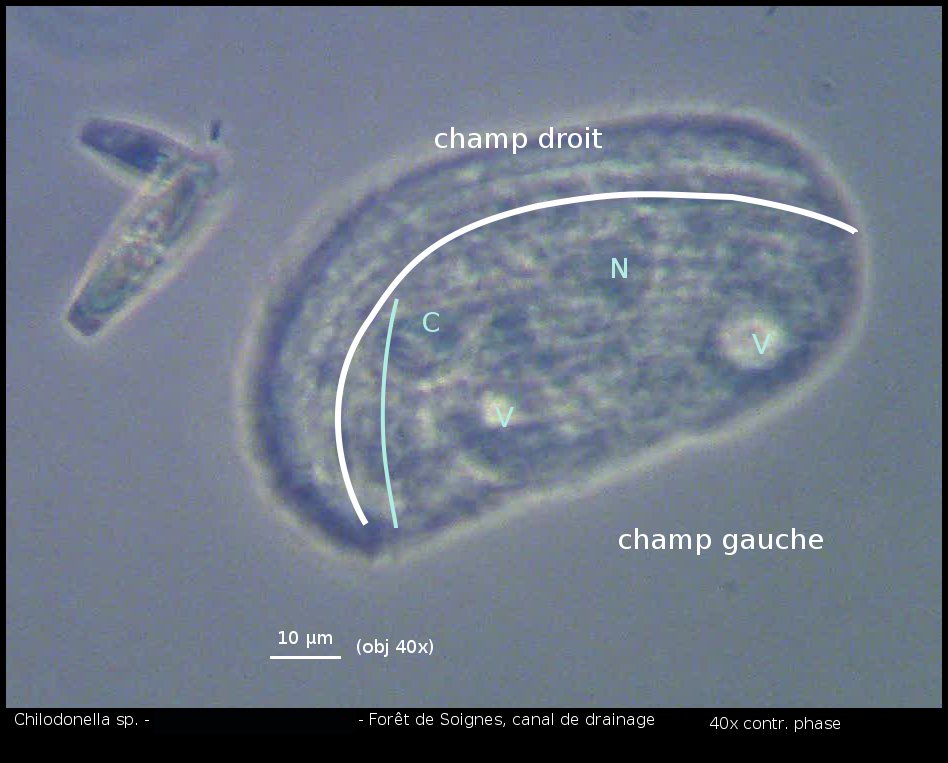

La nasse (cyrtos) est armaturée de 12 némadesmes et il possède un macronucléus bien apparent, ovale, avec un centriole bien distinct. Les cineties ventrales sont au nombre d'une vingtaine (19-20) et il y a trois membranes préorales. Nombreuses vacuoles. On observe de fréquentes conjugaisons chez cette espèce

dessin d'observation :

webcam

une vue d'ensemble montrant des Chilodonella cucullulus et d'autres espèces de Cyrtophoridae. Il y a aussi des Uronema

un specimen au obj 20x - champ clair

un specimen de profil, montrant la structure courbée du cyrtos

une vue en contraste de phase. Le macronucleus est bien visible.

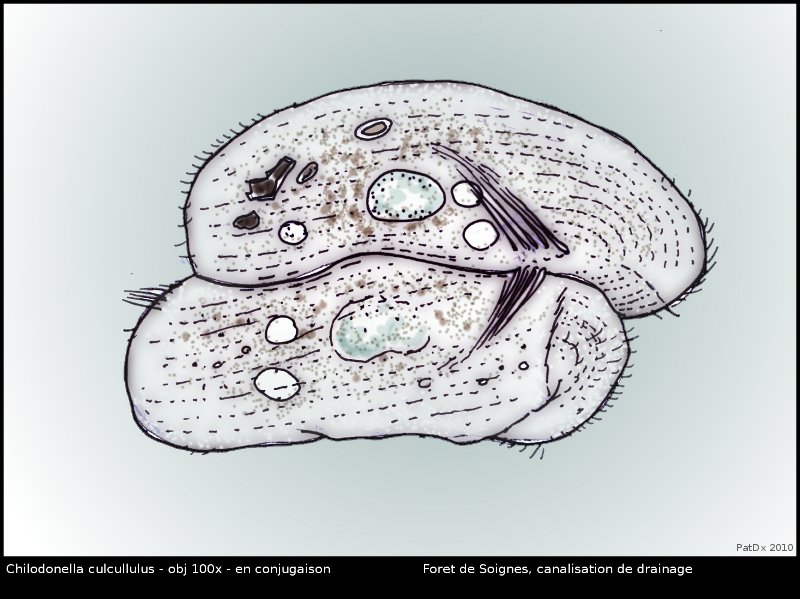

les conjugaisons

on observe de nombreux specimens en conjugaison. Les individus s'accolent, cytostome contre cytostome. Chez l'un d'entre eux, le cytostome est en protrusion. J'ai pu observer une conjugaison à imm 100x -

-

Prélevés dans le canal de drainage (avec l'algue Cladophora) des Chilodonella. Plusieurs espèces sont présentes. Ces ciliés font partie de la classe des Phyllopharyngea, sous classe Phyllopharyngia et de l'ordre Cyrtophorida. Il s'agit de la classification utilisée dans Protist information server.

"Cyrtophorida" fait étymologiquement référence à ce que les protozoaires de cet ordre ont une stucture pharyngienne particulière : il s'agit du "cyrtos" sorte de nasse constitué d'un pharynx en entonnoir souvent recourbé et garni d'une armature, des némadesmes, ces ensembles de microtubules parallèles et organisés de façons paracristalline, renforcent les parois. Ce cyrtos est présent aussi dans d'autre groupes de protozoaires, dont le genre Nassula.

Le cyrtos quoique présent et souvent fort visible n'est donc pas un caractère distinctif du genre Chilodonella. C'est la structure des cinéties qui caractérise le genre : je cite Dragesco, (Dragesco, les ciliés p. 276)

Ciliés hypostomes pourvus d’une face ventrale plane ciliée et d’une région dorsale assezbombée. L‘infraciliature est constituée par deux champs de cinéties parallèles : un champ droitqui contourne l’aire orale et vient rencontrer, au niveau apical gauche, les cinéties du champgauche (les deux champs sont séparés par une aire glabre médiane). I1 existe une courte cinétiemarginale droite et une courte cinétie dorsale. L‘infraciliature est constituée par trois cinétiesorales : une pré-orale et deux circum-orales. L’ouverture buccale est située dans le tiers antérieuret le cytopharynx est armé de puissants némadesmes. Le macronoyau est de type hétéromère.Entre les deux champs gauche et droite, on discerne des cinéties périorales qui vont de la zone apicale gauche jusqu'au cytostome. on les distingue bien en contraste de phase lorsque la mise au point est effectuée sur cette région

quelques illustrations et dessins:

je dois m'interrompre maintenant...

je compléterai le sujet par :

1. un examen plus exhaustif des cyrtos chez diverses espèces

2. des observations de Chilodonella cucullulus

cordialement,

-

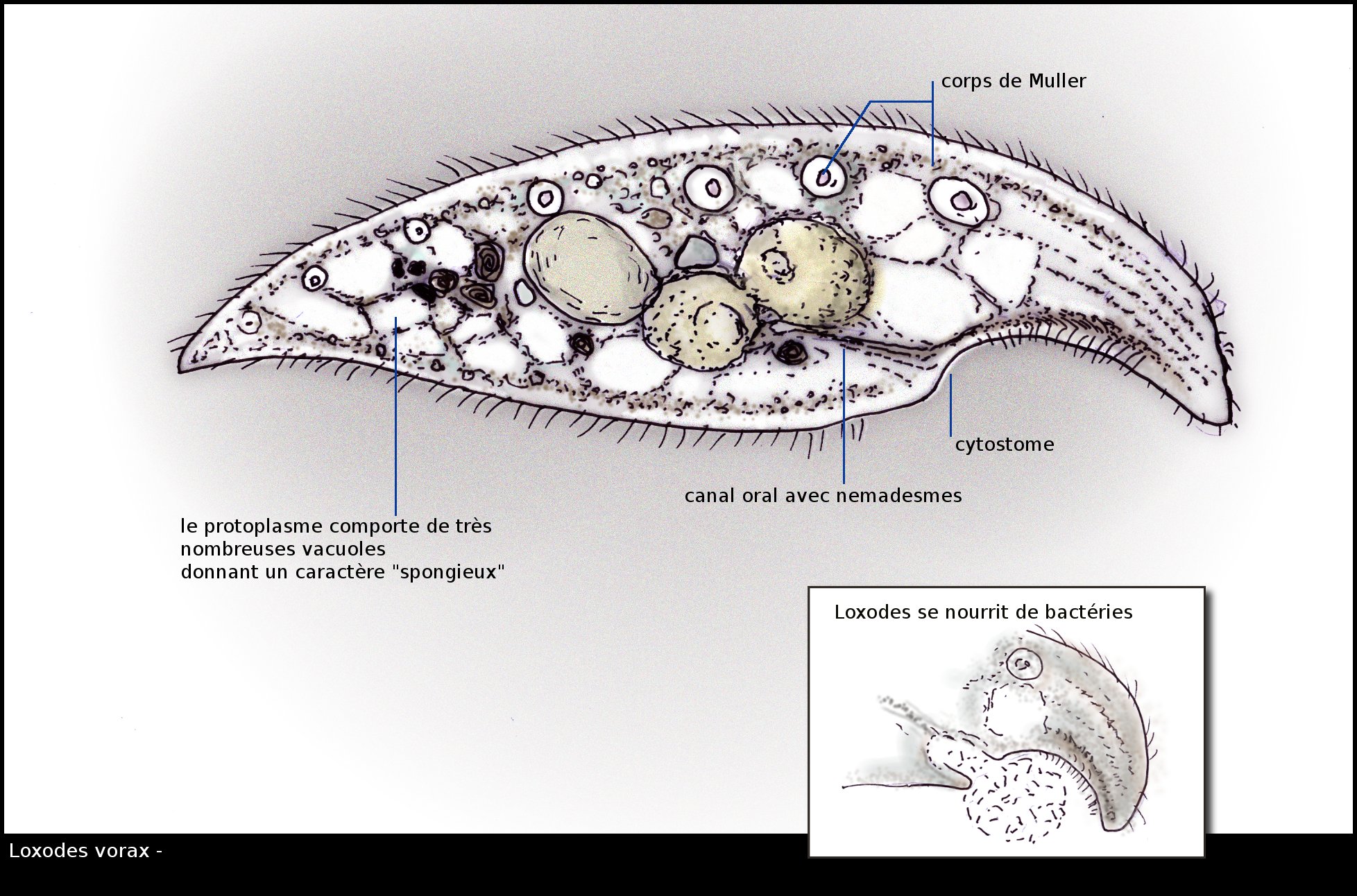

Loxodes sp

dans Ciliés.

Loxodes sp.

Ce cilié caractéristique a une longueur de 180 à 200 microns. Le corps est aplati latéralement, transparent comportant de nombreuses inclusions. Antérieurement, il se termine par un rostre incurvé comme un "bec". Ce qui permet de l'identifier immédiatement comme Loxodes sp. Dans la partie concave du rostre, on observe la zone orale, sorte de sillon brunatre, se prolongeant par un canal pharyngien. En observant avec attention, on peut discerner le long de la partie dorsale (convexe) des petites vésicules avec un corpuscule intérieure : ce sont les corps de Muller, vacuoles contenant un statolithe. Cet organe sensitif permet une navigation équilibrée. Je n'ai pu déterminer le régime alimentaire du Loxodes, mais ses inclusions digestives comportent des fragments de chlorophyle et des débris minéraux.

les photos que j'ai prises ne sont pas excellentes. Les loxodes sont, dans ma culture, relativement peu fréquents, et se déplacent lentement mais continuellement. En fait, une difficulté se présente à l'observation : ces Loxodes semblent très fragiles, après quelques temps (une minute à peine) ils commencent à se lyser. Peut-etre ne supportent-ils pas la chaleur de la lampe. Cependant les autres ciliés résistent aux conditions d'observation.

Quelle espèce ? J'écarte L. Magnus en raison de la taille. L. Striatus est une possibilité mais je ne retrouve pas les vacuoles décrites pour cette espèce (dans Protists information server). L. vorax me parait (sous réserve de confirmation) plus probable : la taille correspond un peu près et les inclusions digestives sont nombreuses.

Loxodes est déjà décrit dans le forum :

- il y a les excellentes photos de D. Voisin, (je pense bien qu'il s'agit d'un L striatus) qui montrent les lignes parallèles de kineties et les corps de Muller

- la microphoto très nette de O. Barth

- les belles microphotographies du Dr F. Quinquet

E Penard décrit longuement les Loxodes (L. rostrum - peut être synonyme de L. Magnus - et L. Striatus), dans son mémoire in Revue suisse de Zoologie . Tome 25 1917 - pp 454, 469, 484 et sq, ouvrage consultable en ligne dans Biodiversity Heritage Library

J'ai poursuivi les observations de Loxodes sur un autre spécimen coopératif, c'est à dire qui ne se lysait pas après deux minutes... (en fait, il est resté en bonne santé jusqu'à la fin de l'observation).

Pénard, dans son article (cité précédemment) sur les Loxodes avait bien remarqué la fragilité imprévisible de ce protozoaire, dont il observait les lyses imprévisibles, voire les disparitions totales... mais ici, j'ai pu réaliser un dessin, à partir d'observations qui confirment bien les descriptions de Penard

1. La zone orale se prolonge, à partir du cytostome, par un canal pharyngien dans lequel on peut observer des némadesmes péripharyngiens, cela se présente comme de fines baguettes brunatres, la zone orale est d'ailleurs pigmentée (jaune-brun)

2. Les corps de Muller ont été bien observés, les trois premiers d'entre eux sont visibles dans la partie antérieures, trois autres sont plus petits, un peu distants du bord dorsal.

3. on distingue de nombreuses inclusions, dont deux grosses inclusions légèrement jaunâtres avec une sorte de centriole. Une sphère quelque peu réfringente est visible à la partie médiane. Je reste dubitatif sur la nature de ces inclusions jaunâtres : je ne suis pas certain que ce soient les macronucléus. Loxodes est décrit comme possédant deux macronucléus, à centriole, avec des micronucleus à proximité mais les illustrations montrent des macro-noyaux plus petits et bien séparés.

4. Il y a de nombreuses inclusions digestives.

5. le protoplasme parait spongieux - cela a été observé par Pénard qui a comparé le protoplasme à de la mousse de savon - nombreuses vacuoles réduisant le protoplasme à des tractus fins.

6. ciliature uniforme. De face les parties gauches et droites de Loxodes sont un peu asymétriques, l'une étant plus renflée que l'autre. Kineties parallèles, visibles surtout à la partie antérieure, près du rostre.

7. de quoi se nourrit le Loxodes ? De visu, j'ai pu constater qu'il absorbe des bactéries. Nageant près d'un voile bactérien, le mouvement des cils et le repli du rostre sur lui-même provoquent une agglomération sphérique de ce voile bactérien qui est absorbé d'un coup par le cytostome élargi, à la base du rostre, créant une large vacuole digestive. Le canal pharyngien peut donc s'élargir. Il est tout à fait possible qu'il absorbe d'autre nourriture que les bactéries : algues, fragments de chloroplaste des spirogyres morts... mais je ne sais si Loxodes peut être carnivore et ingérer d'autres ciliés

dessin (c'est du grand format mais avec le plugin de redimensionnement automatique, cela passera, j'espère) :

-

Le programme CORINE est un outil informatique de cartographie et d'information sur les espaces naturels. Pour le réaliser à l'échelle européenne il y a été nécessaire de constituer une typologie normalisée des biotopes du Paléarctique occidental.

Cette typologie a fait l'objet de plusieurs documents (en format pdf) et d'une base de donnée en ligne disponibles sur le site www.espaces-naturels.fr (réseau des professionnels de la nature).

Ces documents qui listent, décrivent et catégorisent les espaces naturels européens, sont disponibles gratuitement en format pdf à cette adresse. Une base de donnée en ligne, résumant la typologie normalisée des biotopes peut être consultée sur ce site, et une masque d'interrogation en ligne est disponible ici

L'usage raisonné de ces documents nécessite sans doute une connaissance et une expérience pratique qui n'est sans doute pas accessible à beaucoup de microscopistes et naturalistes amateurs, mais il peut nous être utile pour mieux rendre compte des prélèvements que l'on fait. Il s'avère à mon avis indispensable à tous ceux qui veulent caractériser "en professionnels" les milieux qu'ils étudient.

cordialement

-

voici quelques suggestions pour normaliser les contributions relatives à la description de biotopes et au rencensement des microrganismes qu'on y observe. L'intérêt de ces contribution réside dans la mise en évidence de la micro-biodiversité d'un milieu donné. Ce dernier doit être identifiable, localisé et défini sur le plan écologique.

voici donc le plan suggéré pour ce type de contribution

titre du sujet: biotope - [type de biotope] - [localisation (toponymie géographique)]

description du sujet (sous-titre) : préciser brièvement les caractérisques du milieu ou l'intéret qu'il représente

corps du message :

1. identification du biotope : autant que possible une identification toponymique permettant de retrouver ce milieu. Une référence à une localisation par GPS ou, plus simplement, sur google-earth, est possible. Si plusieurs milieux sont étudiés au même endroit ou si la localisation toponymique n'est pas possible, il convient d'assigner un nom conventionnel ou un code d'identification.

2. description : préciser la nature du biotope, si possible ses caractéristiques physiques ou chimiques (type de sol, pH etc). des indications globales sur la flore/faune macroscopique n'est pas inutile, mais ne pas entrer dans une description détaillée de celle-ci

3. date/heure du prélèvement et conditions climatiques

4. méthode de prélèvement, outils utilisés (épuisette à plancton etc) - par exemple il peut être significatif de préciser si le prélèvement dans un étang a été fait en eau libre, sur le bord, à la surface ou en profondeur, si de la vase a été récoltée, si des parois ont été raclées etc...

5. méthode et conditions de culture en labo.

si un prélèvement est cultivé en labo, ce milieu évolue dans le temps selon sa dynamique propre qui peut être différente des conditions naturelles. Cela peut introduire un biais dans les recensions. il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de contamination externe

6. liste des microrganismes. L'identification doit être aussi poussée que possible, mais il est préférable ne mentionner d'un genre (ou une famille) que ce dont on est certain qu'avancer une identification incertaine. Penser à mentionner les sources (ouvrages et sites web) utilisées pour l'identification.

On peut en outre décrire les organismes dans le forum "observations" dans les sous-rubriques correspondant. Dans ce cas, il est judicieux d'établir un lien hypertexte à partir du nom des espèces listées vers les messages correspondants. Inversément, on établit un lien de la mention du biotope, dans les messages postés dans "observations" vers le message décrivant le biotope dans le forum présent.

7. on peut mener les observations et ne poster le message qu'à leur terme, mais on peut aussi rendre compte au fur et à mesure des observations. Tant que c'est possible, on peut procéder par édition du message initial. Sinon, on peut "s'auto-répondre" au message initial en spécifiant que c'est un ajout : le(s) modérateur(s) se chargeront par la suite - avec l'accord des auteurs - de compiler et synthétiser les messages

-

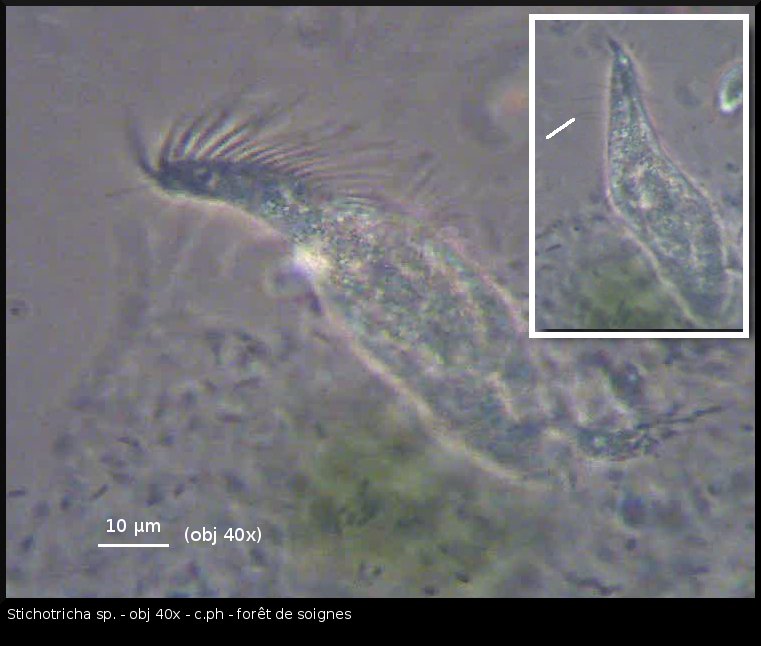

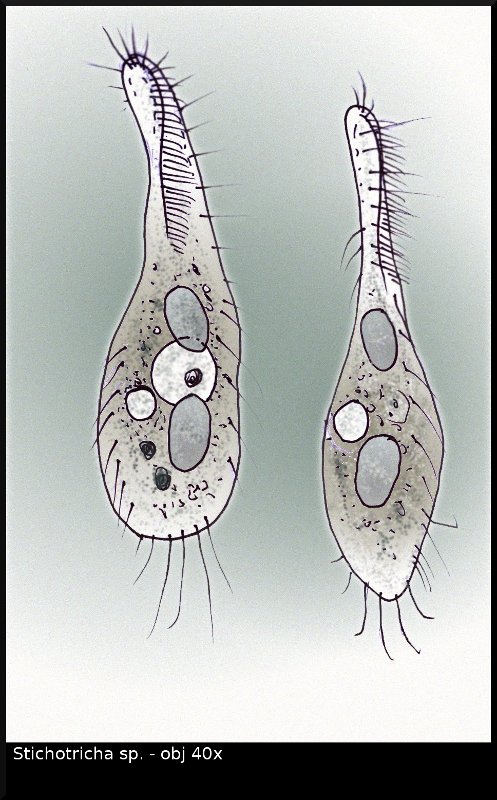

je complete ici par l'envoi d'un photowebcam d'un autre specimen de Stichotricha sp. prélevé au même endroit (foret de soignes) que le précédent (prélevement en culture depuis deux semaines)

j'ai hésité avec Chaetospira sp. en voyant l'illustration publiée par le Protists information server, mais ce genre est toujours renseigné comme muni d'une lorica (tube de mucus et détritus), ayant une forme de flacon (flesk-shaped) et sans cirres marginaux... or sur le webcam on retrouve les longs cirres marginaux (voir fleche sur la photo en encart) qui m'avaient permis d'identifier Stichotricha acuelata. Cet individu est certes enchassé dans le voile bactérien. La lorica se forme mécaniquement à la suite des sécretions de mucus et du frottement continu sur les détritus dans lequel il enter et sort continuellement.

Vu aussi un specimen de Stichotricha assez grand possédant les cirres en torsade caractéristique.

cordialement,

-

Bonjour,

J'ai un peu cherché sur le net, en googlant les termes "diatoms, morphogenesis", ou bien "triceratium, morphogenesis"

le département de biologie de l'Ecole normale supérieure se consacre à la morphogenese et la biominéralisation des diatomées : voir le site web : ENS : morphogenese et biominéralisation des diatomées : courte présentation des recherches, bibliographies et curriculum des chercheurs impliqués.

lire aussi ce communiqué du CNRS

en poursuivant la recherche, on trouve des liens intéressants mais beaucoup d'articles spécialisés à accès payant

en gros, la biosynthèse des frustules en silicium est déterminée génétiquement, mais les mécanismes biochimiques précis sont encore mal connus. Cela fait l'objet de recherches minutieuses parce que cela concerne ... les nanotechnologies.

on peut lire par exemple cet article "Biomimetic silicification of 3D polyamine-rich scaffolds assembled by direct ink writing" qui décrit comment des "frustules artificielles" imitant la forme du Triceratium favus (triangulaire) sont produites.

cordialement,

-

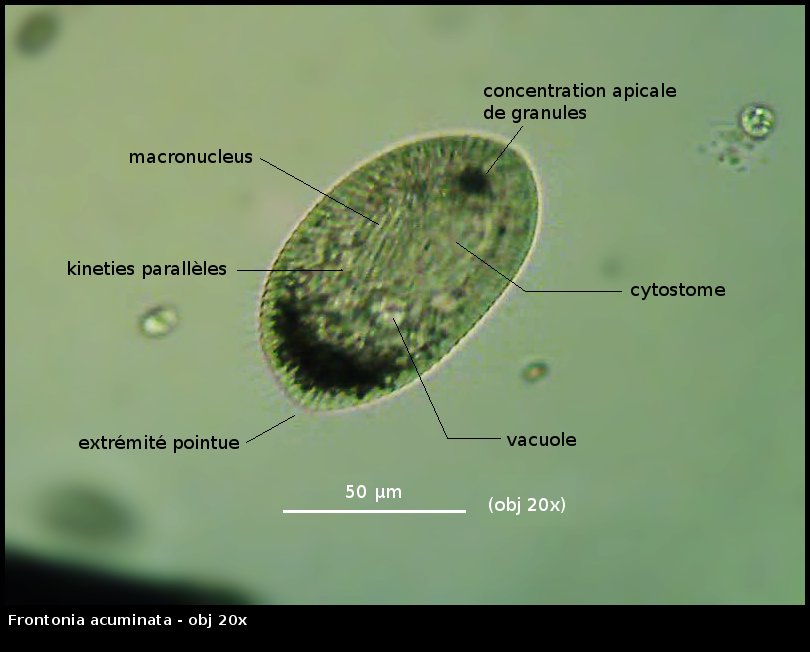

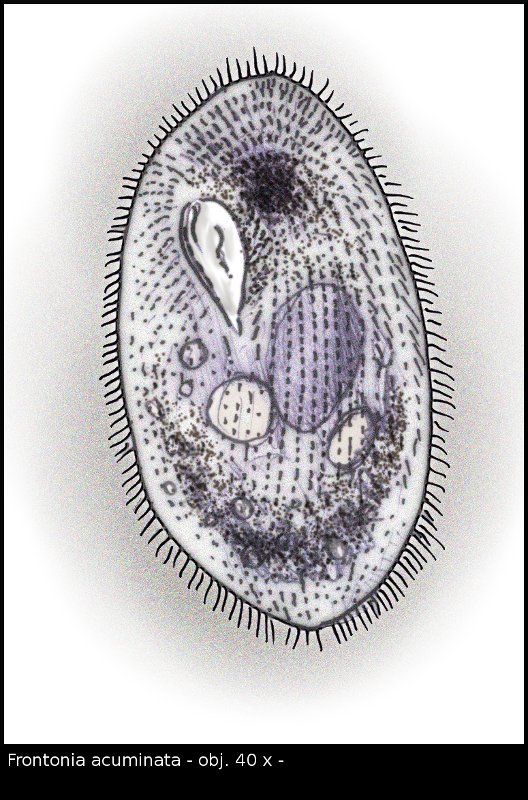

Frontonia acuminata Ehrenberg, 1833

Parmi les ciliés holotriches qui prolifèrent dans la culture prélevée dans une mare de forêt, on trouve de nombreux Frontonia.

Frontania acuminata est d'une taille un peu inférieure à 100 microns. Il est ovoïde, la partie caudale est cependant un peu anguleux. Le cytostome est visible au tiers antérieur, et forme une sorte de vasque plus claire, bordée de membranelles. Un macronucléus central est visible ainsi que quelques vacuoles. Les inclusions en granules se concentrent, formant une masse sombre, dans la partie postérieure mais aussi en un point localisé près de la zone apicale. Les lignes de kineties qui entourent le cytostome sont alignés régulièrement : cette régularité est bien visible à côté du cytostome.

un webcam :

et un dessin :

cordialement,

-

Stichotricha sp.

Le corps, allongé, fusiforme, se prolonge par un proboscis fortement cilié. On, distingue la rangée en peigne de l'AZM, cinq cirres frontaux, mais aussi une rangée de cirres latéro-dorsaux régulièrement espacés, assez longs. Deux macronucleus sont visibles, une vacuole médiane; Dans la partie caudale, 3 à 5 (selon visibilité) cirres recourbés. Il y a le long du corps au moins deux rangées de cirres, plus ou moins longitudinales.

Ces caractéristiques (proboscis, AZM, rangée dorsale, macronuclei, cirres caudales) m'indiquent un Stichotricha sp. sans doute S. acuelata. Les rangées longitudinales de cirres étaient peu visibles et apparemment pas aussi obliques qu'indiquées dans les descriptions. Le specimen photographié semblait nager librement, sans lorica, mais apparemment les documents photographiques de Protists information server montrent parfois des loricas muqueux très lâches et transparents... un réexamen s'impose donc

voici un dessin d'observation et un cliché webcam du cilié hypotriche que j'ai observé dans le prélèvement "forêt de Soignes".

il s'agit de deux dessin d'un même specimen

cordialement,

-

C'est une superbe microphotographie (et une superbe diatomée), bravo Patrice Duros, pour cette observation (que je coterais 4 ****) si je pouvais...

Ceci dit, j'ai vu que la plupart des Triceratium flavus représentés sur le net sont triangulaires. J'ai vu aussi une diatomée identifiée comme T. flavus parfaitement hexagonale (elle se trouve dans la galerie de Spike )

il y a un exemple de T. flavus, var quadratus dans "Oamaru Diatoms" by David B. Richman, en ligne chez Mic-UK

Il y a donc une variabilité de cette espèce (et les T. favus carrés seraient-ils plus rares ??? ce qui vaut alors une étoile * supplémentaire !!!) Doit-on considérer les formes carrées, voires hexagonales comme des sous-espèces ?

très cordialement

Patrice Deramaix

-

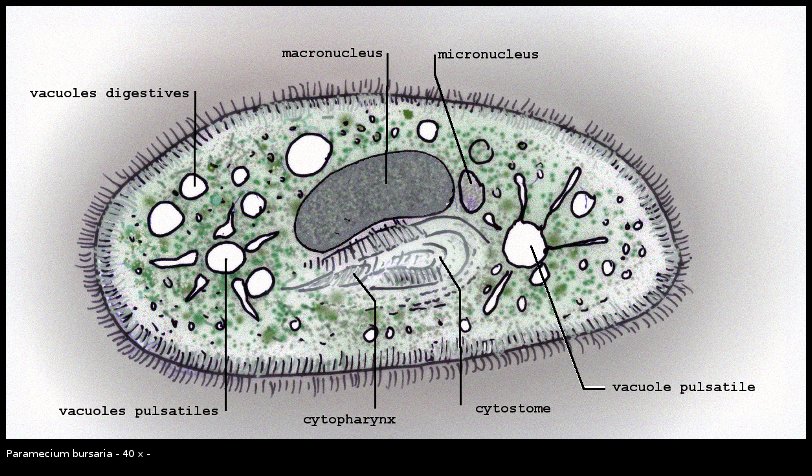

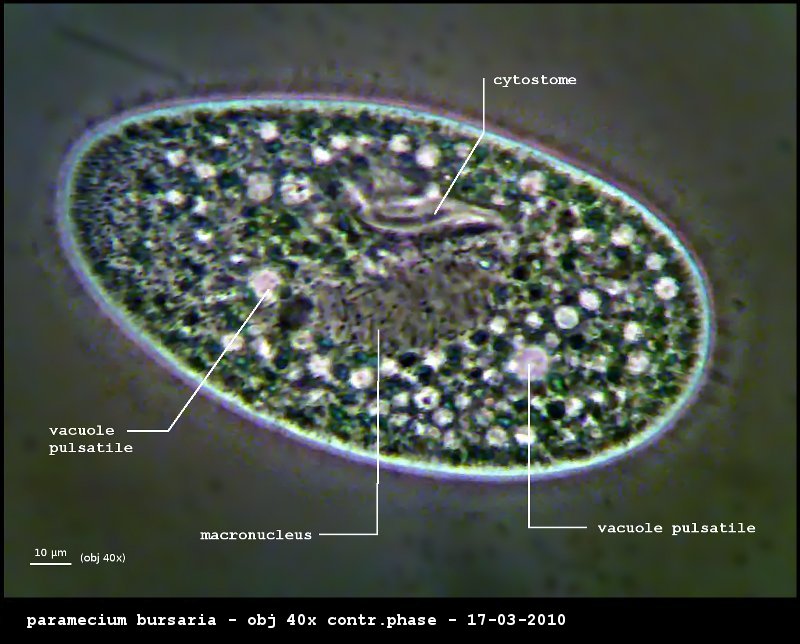

Ce cilié à déjà été plusieurs fois présenté sur le forum.

voici simplement un dessin et deux prise de vue au micro-webcam

Paramecium bursaria a les caractéristiques d'une paramécie : un macronucleus ovale, une dépression buccale s'ouvrant sur un cytopharynx où discerne un système complexe de membranelles. Une ciliature homogène, où je n'ai pu discerner une régularité dans la distribution, pas de lignes de cineties visibles. P. bursaria vit en symbiose avec des zoochlorelles. De nombreuses vacuoles digestives apparaissent au fond du cytopharynx et entament un mouvement circulaire autour du nucleus, jusqu'à la partie postérieure où les excretas sont évacuées. Deux vacuoles pulsatiles, avec un système d'évacuation radiaire sont observées au contraste de phase (40x) sur un specimen comprimé. Près du macronucleus, grisé et finement granuleux, on voir une masse ovoide réfringente, que je suppose être le micronucleus.

cordialement

-

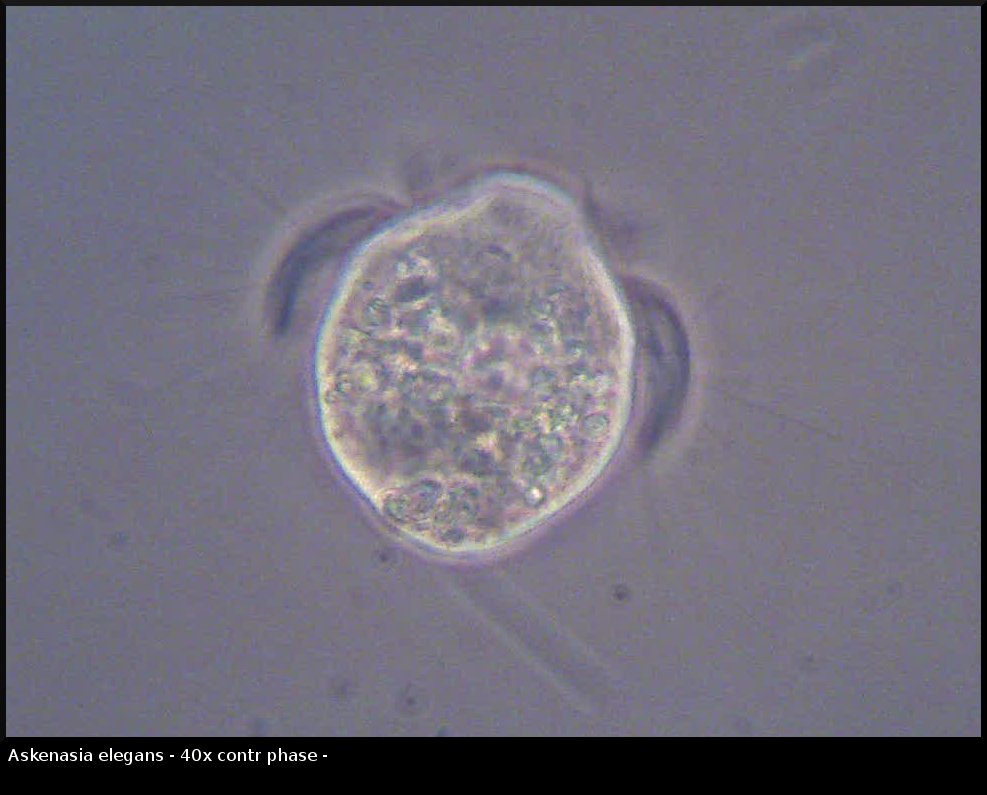

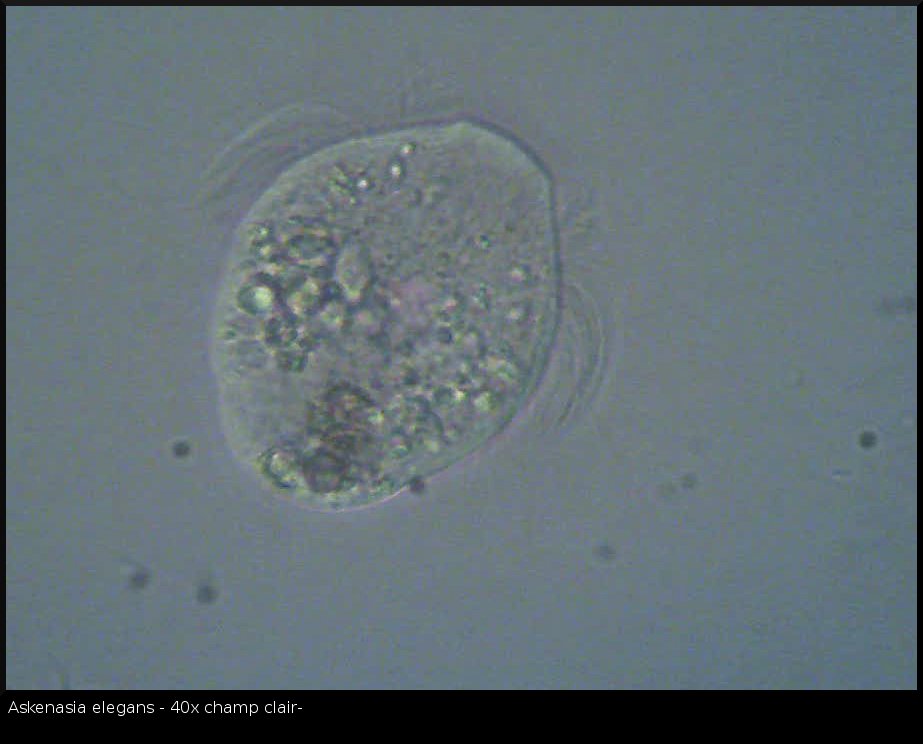

Askenasia elegans (Blochmann, 1895),

synonyme : "Askenasia volvox (Eichwald, 1852) Kahl, 1930" (Foissner 1987) - voir aussi latrès bonne photo envoyée par Olivier Barth (sujet : Askenasia volvox), on y distingue les cils latéraux.

Ce cilié de l'ordre des Haptorida possède un corps pyriforme, dont la partie antérieure est plus étroite, en dome. Le cytostome est apical, pas visible sur les specimens observé, mais présentant un cytopharynx équipé de trichites. La caractéristique la plus visible est deux bandes ciliaires péristomales. La bande antérieure est projetée vers l'avant et se meut en une ondulation régulière qui la fait apparaitre comme une corolle de 5 ou 6 "pétales"... la bande postérieure est projetée vers l'arrière et constituée de membranelles ou de longs cirres formant une sorte de "jupe". Sa fonction est natatoire, tandis que la bande ciliaire antérieure attire la nourriture vers le cytostome. En plus, on observe à fort grossissement, un anneau de longs cils raides, regroupées par 4 ou 5 et projetées radialement. La cellule contient plusieurs vacuoles et de nombreuses inclusions sphériques. Je n'ai pu identifier formellement le nucleus qui est décrit comme sphérique ou ovoide.

ce cilié est très vif, se déplaçant en cercle rapide, éventuellement tournant sur lui-même, mais il peut s'immobiliser pendant de courts moments, se présentant latéralement ou par-dessus.

En vue apicale, le système ciliaire forme une couronne très visible.

sur le webcam suivant, en contraste de phase, on perçoit les cils latéraux

enfin une image en champ clair

---------------------------

-

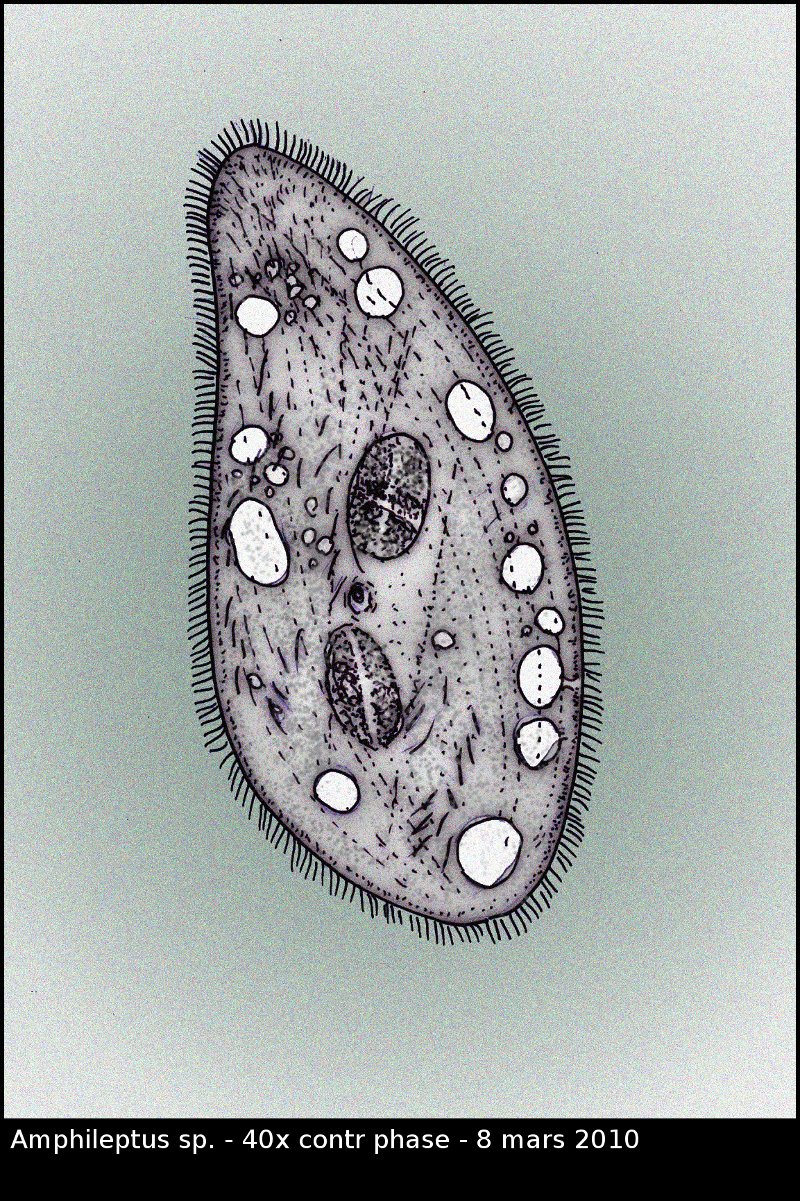

Amphileptus sp.

J'ai observé, parmi les spirogyres récoltés dans la forêt de Soignes, un cilié d'assez grande taille, très transparent. L'examen en contraste de phase révèle des caractéristiques intéressantes :

1. cellule fusoide, légèrement recourbée, aplatie, - l'animal est presque immobile, se déplaçant lentement.

2. deux gros macronucléus centraux, finement granuleux, avec une subdivision médiane.

3. entre les macronucléus, le micronucleus est très visible.

4. ciliature uniforme, mis à part des lignes de cils plus forts, sans pour autant évoquer les cirres épais des hypotriches.

5. le cytostome n'apparait pas clairement, peut être il est subapical, on distingue de légères lignes divergentes

6. l'examen de la surface révèle des lignes de kinéties parallèles

7. très nombreuses vacuoles pulsatiles, se trouvant sur le pourtour. De petites vacuoles se retrouvent entre les grandes, irrégulièrement réparties. Certaines vacuoles sont visiblement excrétrices, s'ouvrant à l'extérieur par un pore étroit mais bien distinct.

la présence de ces vacuoles, les deux macronucleus, le micronucléus apparent, la forme générale (qui n'est cependant pas très élancée, la cellule apparait aussi comprimée) m'oriente vers Amphileptus sp.

Dessin d'observation :

prise de vue webcam -

cette photo montre les lignes de kineties à la surface de la cellule

cordialement,

-

un Uroleptus piscis ?

J'ai fait un prélèvement de spirogyres, sous une couche de glace de 1 cm, dans une petite mare située dans la forêt de soignes (Bruxelles)... étant donné la température de l'eau, je ne m'étonne pas de constater que les ciliés et autres organismes sont plutot rares... des flagellés fusiformes (encore à déterminer), des euglènes, des chrysophycées du genre Synura et quelques espèces de ciliés dont : Uroleptus piscis

C'est un hypotriche fusiforme, longueur environ 170 microns, avec un appendice caudal à la ciliature très visible. L'AZM (membranelles du péristome) se prolonge jusqu'au tiers antérieur. Les cirres péristomaux sont au nombre d'une dizaine et se prolongent par une rangée marginale de cirres régulièrement espacés. Une deuxième rangée marginale de cirres épais se prolonge aussi jusqu'à la partie caudale, les cirres sont disposés perpendiculairement et/ou inclinés vers l'arrière, s'entrecroisant donc. Il y a des cirres caudaux (7 dont trois plus ou moins parallèles). Les macronucleus n'étaient pas visibles, en fait l'animal a réussi à ingurgiter (sous mes yeux) de grosses (relativement au cilié) particules minérales. L'inclusion obstrue le milieu de l'organisme. Vu aussi des vacuoles digestives contenant des diatomées et constaté l'éjection, par le cytoprocte situé dans la partie caudale, de diatomées. deux vacuoles pulsatiles sont visibles

la détermination reste incertaine, faute d'observation des macronucléis, des cirres transverses et la rangée médiane de cirres, j'envisage Uroleptus sp, (peut être Uroleptus piscis), et considère plausible Paruroleptus sp. (que certains auteurs mettent dans le genre Uroleptus) en se basant sur la consultation de Prostist information server et de Micro*scope, des planches de Stein et Kahl, sur ces photographies.

deux photos

j'espère retrouver d'autres specimens de ce cilié intéressant.

d'autres ciliés observés : un chilodonella sp., deux frontonia sp., un non identifié que je qualifierais de "gros patatoïde".... deront l'objet d'envois ultérieurs.

cordialement,

-

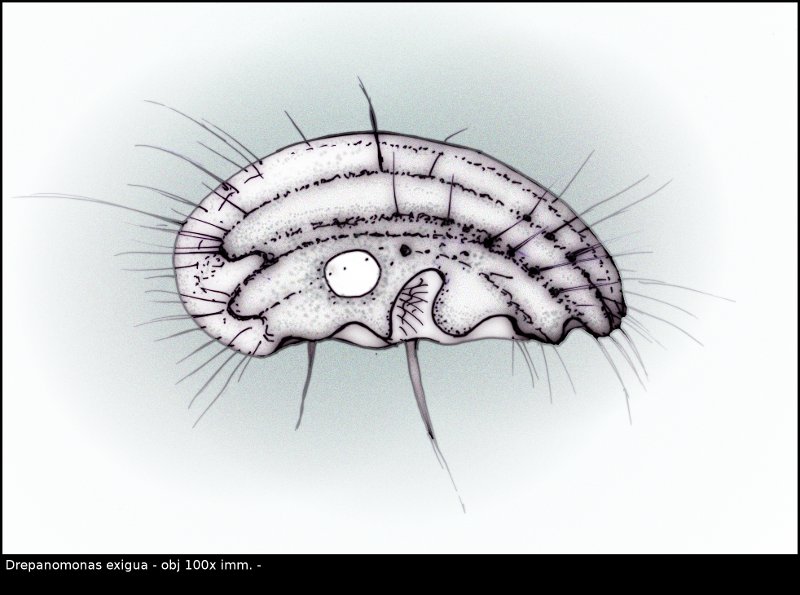

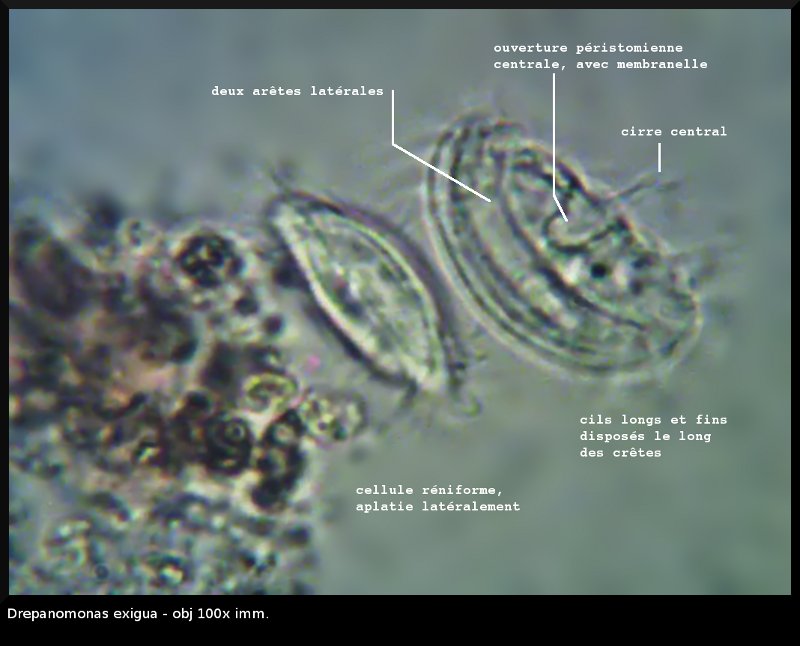

Les Drepanomonas sont des ciliés de petite taille, réniforme et aplati qui se caractérisent par deux ou trois cannelures longitudinales. Les cils, assez longs, ne sont bien visibles qu'à fort grossissement (100x imm., à 40x on ne discerne que quelques cils). Deux vacuoles, plusieurs petites inclusions sombres, pas de macronucleus visible (en champ clair, sans coloration).

L'espèce observée se distingue en outre par la présence d'un cirre ventral, épineux ou en forme d'épine, situé au milieu de la cellule, dont les extrémités antérieures et postérieures sont courbes. Ce qui me permet de l'identifier, en consultant Kahl, et le site micro*scopia, comme Drepanomonas exigua

Sur la face ventrale, on observe un repli, le péristome, comportant une zone membranaire dont les mouvements étaient visibles. Des cirres latéraux se situent le long des deux crètes. Une ou deux vacuoles sont visibles. Les cirres antérieurs sont plus gros et ont pour fonction d'amener la nourriture (bactéries) vers le péristome.

quelques clichés

les clichés sont pris à obj 100x immersion. La dernière montre un "long cil", que je n'ai pas retrouvé sur aucun autre specimen observé, à imm 100x ou contraste de phase 40x. Cela peut être une particularité accidentelle, voire un filament étranger "accroché" par le cilié.

-

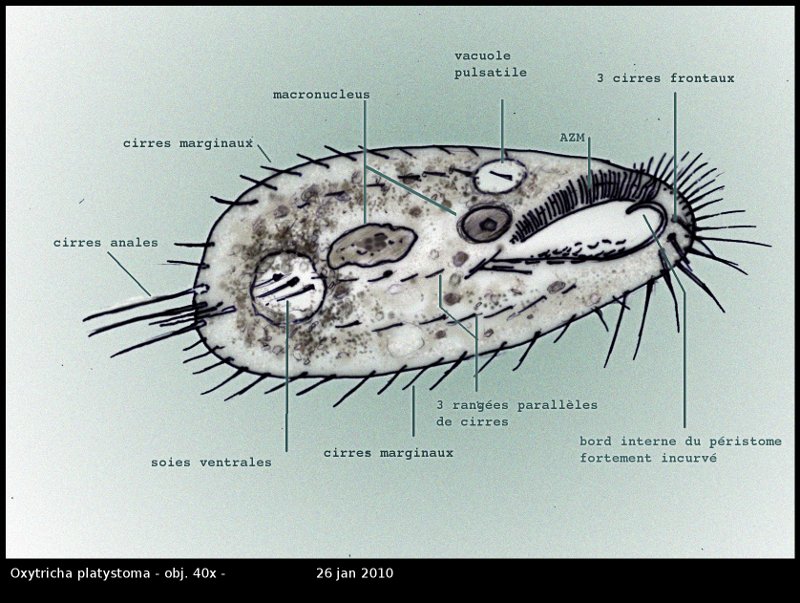

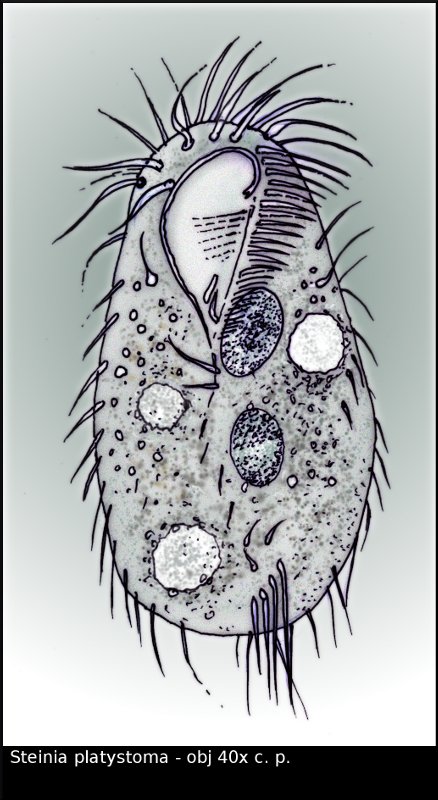

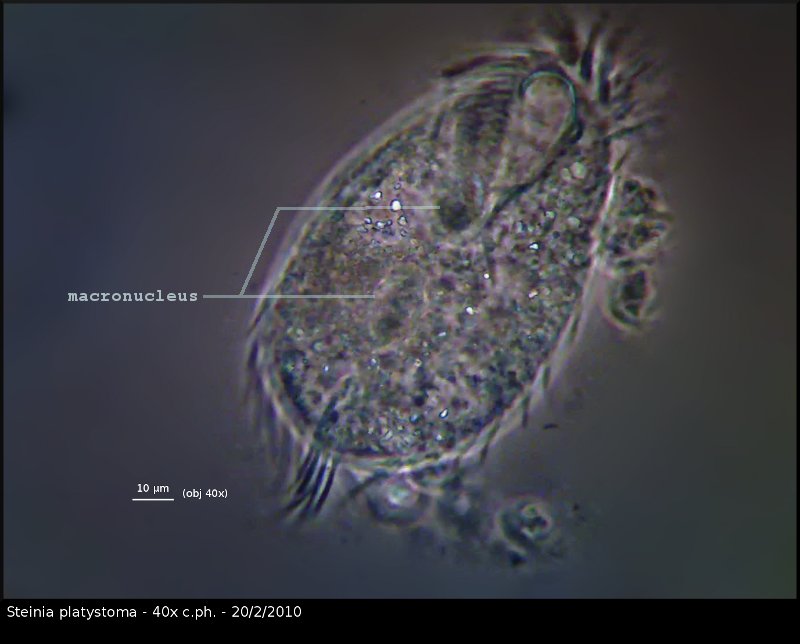

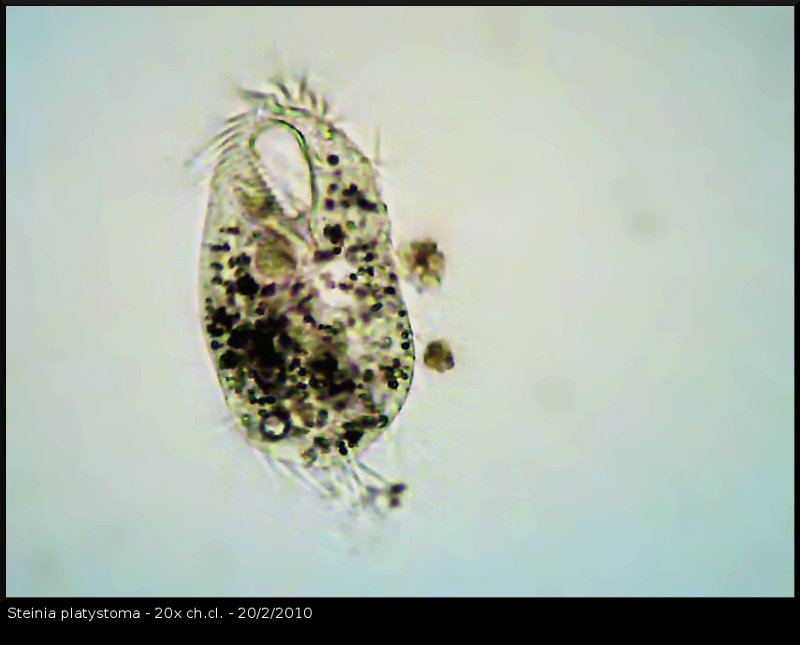

Steinia platystoma est un cilié hypotriche faisant partie de la famille des Oxytrichidae. Plusieurs auteurs ont assimilé le genre Steinia aux Oxytriches parce qu'ils possèdent la même structure ciliaire de base :

- un groupe de cirres frontaux, au nombre de 7-8, dont les 3 premiers sont plus développés

- des cirres ventraux: en deux groupes, souvent 3 cirres subéquatoriaux et 2 cirres postérieurs

- cinq cirres transversaux

- de part et d'autre deux rangées de cirres marginaux

- trois cirres caudaux...parfois peu visibles

En général, l'identification des espèces de Oxytriches est très difficile. il faut tenir compte du nombre et de la disposition précise des cirres marginaux et ventraux, ce qui ne peut se faire que sur des individus fixés et colorés (par imprégnation argentique).

Mais Steinia sp. possède une caractéristique très visible, à savoir la conformation de la zone parorale, d'autre part les cirres sont très visibles.

La membrane parorale, qui ferme le péristome, est fortement recourbée, de sorte que l'on discerne une formation circulaire en avant de la zone orale. L'AZM est bien développé, et l'on discerne parfois les membranelles endorales.

En outre, on observe deux macronucleus, ovoides. Une vacuole ventrale, équatoriale, gauche mais j'ai observé un individu immobilisé par compression qui développait plusieurs vacuoles

microwebcam :

ce specimen est comprimé et est donc plus large que normalement

----------------

-

Bien !

cela ressemble beaucoup à un tracheloraphis ... mais je voudrais savoir, ton échantillon, il est marin ? C'est bien d'indiquer la provenance des échantillons des espèces que tu veux identifier.

Tracheloraphis est, si je suis bien informé, un cilié marin, qui vit entre les grains de sable ou des sédiments... vois ces infos (en anglais) : tracheloraphis

Il se caractérise aussi par une zone glabre (sans cils) le long du corps, plus ou moins large selon les espèces... il vit en effet en symbiose avec des bactéries qui colonisent justement cette région. Essaye aussi de voir les macronuclei, leur nombre varie selon les espèces : 4... ou plusieurs dizaines...

tu peux aussi consulter les pages disponibles de Marine interstitial ciliates sur google book... mais les clés d'identification sont incomplètes

cordialement

-

Bonsoir

Un vidéo du ciliate Spathidium?

Observo trois protubérances : Tricocistes ? dans la partie frontale.

Saluts

<embed src="

type="application/x-shockwave-flash" src="S6ji-YcSSLo" width="400px" height="400px"></embed>Excellente vidéo

Regarde dans Kahl à la page 164 - fig 21 n°7 - la description, en allemand, se trouve qq lignes plus loin.

malheureusement, je ne lis pas l'allemand et ne saurais traduire cette description, mais j'ai quand même l'impression que tu es tombé sur Spathidium papilliferum,, si un germanophone peut lire et confirmer (ou infirmer) l'identication, ce serait bien....

on fouinant sur le net, on peut trouver de la docu sur les Spathidiidae, mais le plus souvent des articles fort spécialisés (dont on a accès gratuitement qu'aux abstracts)... je trouve quand même ce document !!!! qui comporte une clé de détermination... en slovaque :blink: , mais le tableau dichtomique simplifié en p 13 et sq peut être utile, même aux francophones ;-)

cordialement,

-

Litonotus cygnus n'est effectivement pas à écarter, j'ai peut être répondu trop vite ... vérifie si on vois bien deux macronucleus et examine la zone orale

Il y a plusieurs espèces de Lacrymaria, il faut dire que ces bestioles sont parfaitement capables de se ramasser sur elles-mêmes.

Lacrymaria olor est tres très extensible...

chez les Lacrymaria, la zone orale est apicale, à l'extrémité, et garni d'une couronne ciliaire assez caractéristique du genre. 1 ou 2 macronucleus parfois plus, 1 vacuole pulsatile postérieure

chez Litonotus, la zone orale est sub-apicale (un peu en retrait), il n'y a pas cette couronne ciliaire et d'autre part, on voit nettement dans le corps qui est un peu aplati : 2 macronucleus, et une vacuole pulsatile à l'extrémité postérieure : bon exemple ici : http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB2/PCD1588/htmls/09.html

il y a aussi Dileptus cygnus, mais ici la zone orale est à la base du proboscis (le "cou") et il y a souvent une rangée de vacuoles

voir : http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB6/PCD0040/htmls/79.html

sur cette page : http://syncrom5.com/crpvc.html - il y a à la fois des Dipeptus anser et des Lacrymaria olor...

A+

-

Bonsoir

Solicito votre aide pour l'identification de ce curieux et j'étonne ciliate

Similaire Lacrymalia mais d'un corps plus stylisé

Merci

belle vidéo...

je dirais : Lacrymaria olor

cordialement

-

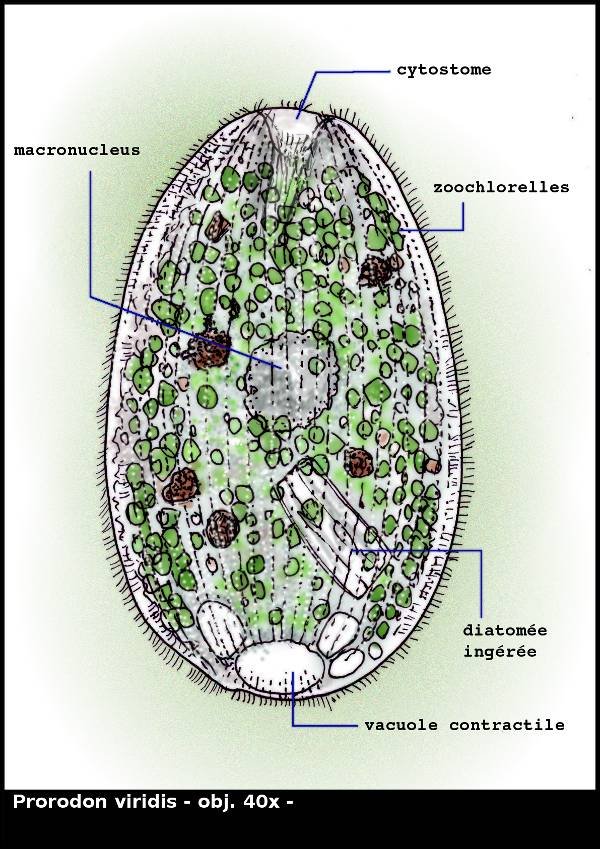

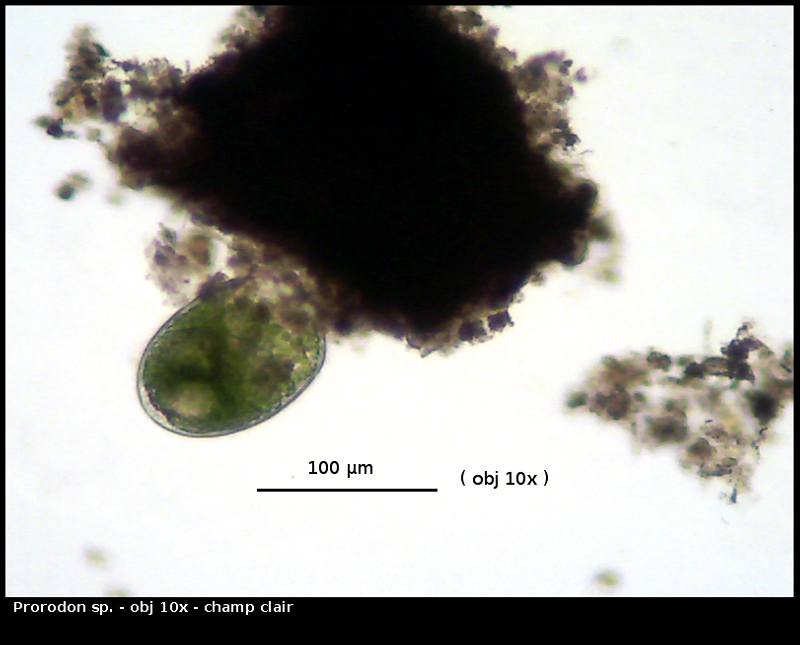

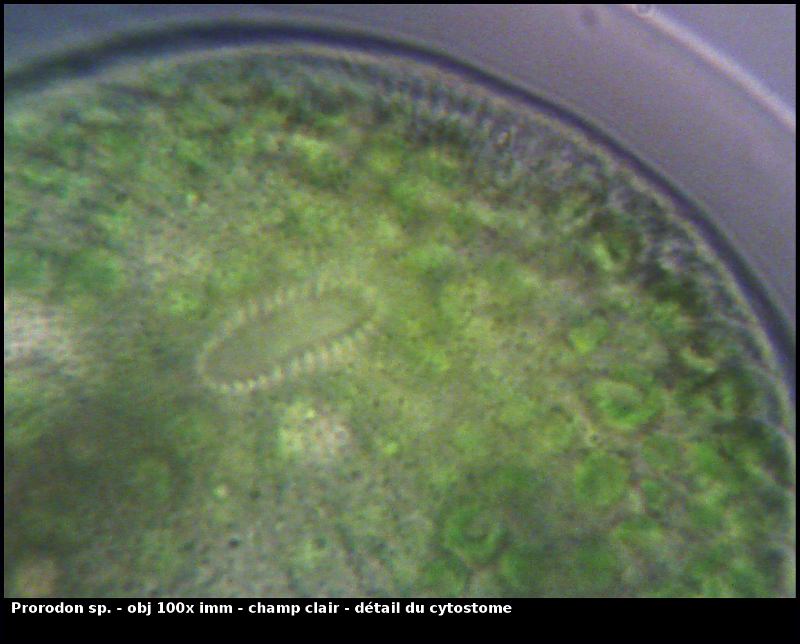

Prorodon viridis est un cilié holotriche de taille moyenne, contenant un grand nombre de zoochlorelles endosymbiotiques. La ciliature est homogène et l'on remarque à moyen grossissement l'organisation des cineties en méridiens parallèles. Le noyau est ovoide, un peu irrégulier, et central. Les zoochlorelles se situent à la périphérie du cytoplasme. On peut remarquer chez certains individus des inclusions digestives : diatomées, algues, et peut être même d'autres ciliés, peuvent être ingérés. Le cytostome est apical. On discerne à fort grossissement une couronne de nématodesmes assez court. La cavité buccale, généralement peu profonde, peut néanmoins s'élargir. Autre caractéristique distinctive : la présence d'une (ou de plusieurs) vacuoles pulsatiles situées à l'extrémité postérieure. Cette vacuole débouche sur un cytoprocte par où sont évacués les déchets.

détail du cytostome - obj 100x imm. -

-------------------------

Médecine Légale

dans Diatomées (Discussions)

Posté(e)

l'édition 1996 est en vente sur Amazon.fr

cordialement