-

Compteur de contenus

623 -

Inscription

-

Dernière visite

Messages posté(e)s par patrice dx

-

-

-

Jolie observation hier, sur l'infusion "bassin du jardin botanique"...

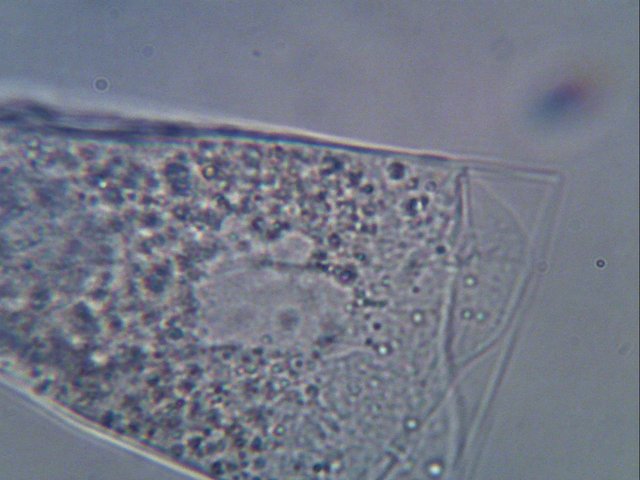

on aura reconnu deux Loxophyllym meleagris, en fin de division. A noter que les deux individus ne sont pas identiques. L'un est plus gros que l'autre. Les mouvements ondulants sont très caractéristiques.

sur la photo suivante, on discerne bien toutes les caractéres de l'espèce.

Allure "en feuille", zone hyaline striée longitudinalement, porteur de trichocystes (bien visibles au contraste de phase). région antérieure recourbée vers le bord dorsal. Rangées de cils, visible en cont.phase, sur la face inférieure. Sur le bord dorsal, des renflements réguliers. Un canal comportant des vacuoles mène jusqu'à une grande vacuole située dans la partie caudale. Grande vacuole. On voit sur la photo la chaine bleutée de noyaux (un macronucleus moniliforme, en chapelet)

cordialement,

-

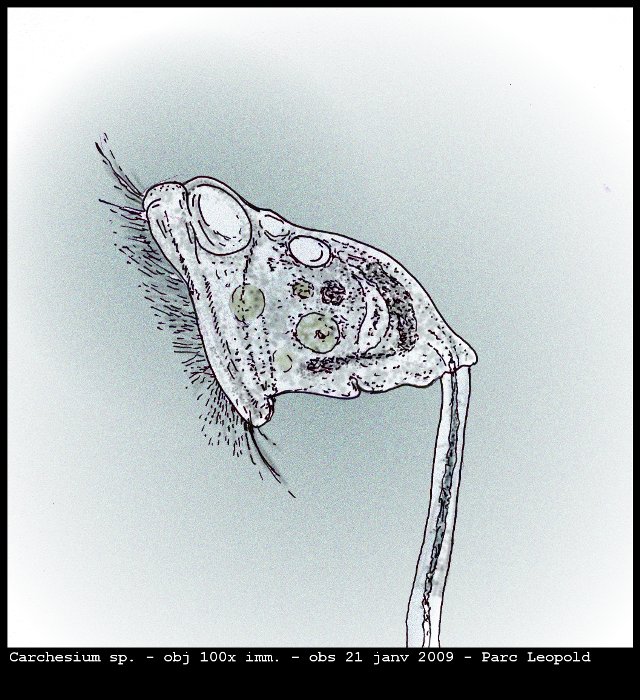

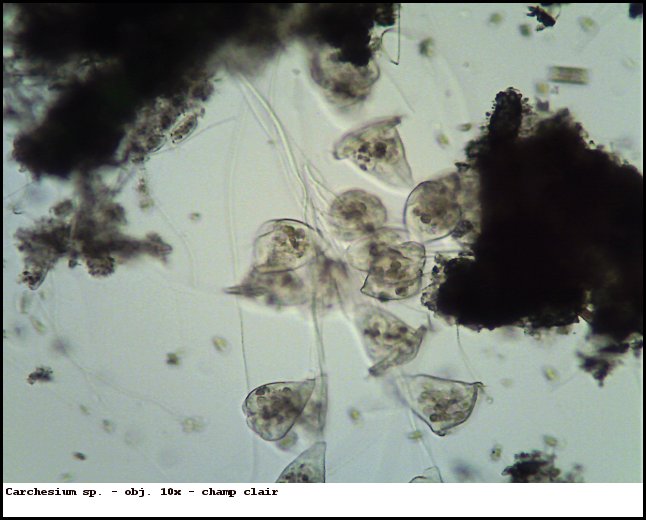

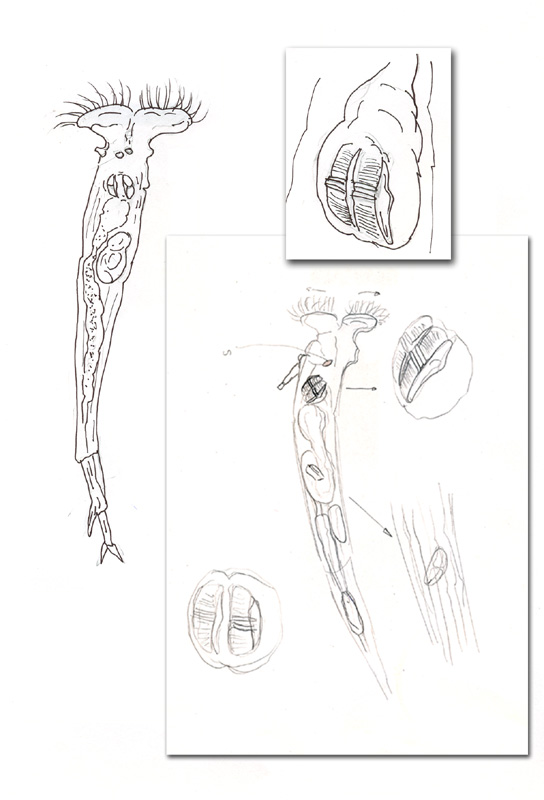

Carchesium

Ce péritriche sessile de la famille des Vorticellidae est colonial, alors que les Vorticelles sont solitaires (même s'il y a des regroupement de vorticelles). Chez le Carchesium le pédoncule forme une arborescence symétrique, chaque rameau se terminant par un zoïde conique, généralement recourbé.

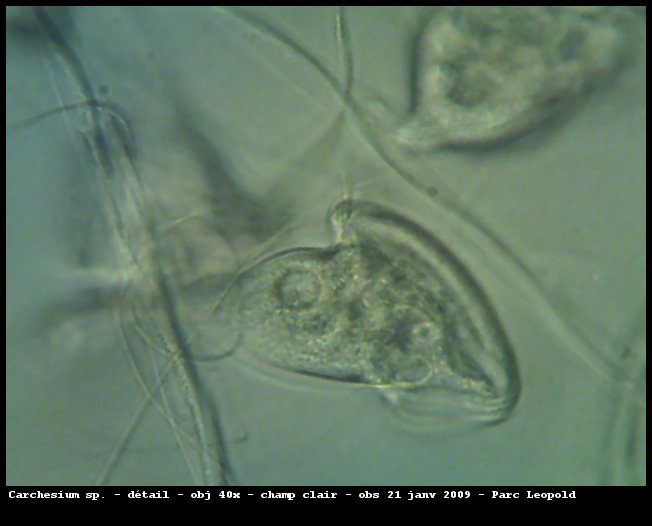

Ce qui caractérise le Carchesium est que chaque zoïde possède son propre myonème qui est donc interrompu à chaque embranchement du pédoncule. Ainsi les pédoncules du zoïde peuvent se contracter indépendemment des autres. Cependant le myonème du rameau principal, qui porte les embranchements, se prolonge jusqu'au zoide terminal : sa contraction entraine, par effet secondaire, celle des autres branches. Ainsi on peut voir toute la colonie se contracter.

Il convient aussi d'observer comment le myonème se contracte : chez le Carchesium, il se contracte en spirale, mais chez d'autres péritriches coloniaux, comme Pseudocarchesium and Zoothamnium, la contraction se fait en zigzag.

dessin d'observation

1 un zoïde vu à l'obj 40x

photos-webcam

2. Carchesium - objt 10x - champ clair

3. Détail d'un zoide - obj 40x

4. détail du myonème - remarquer l'interruption

--------------------------------

-

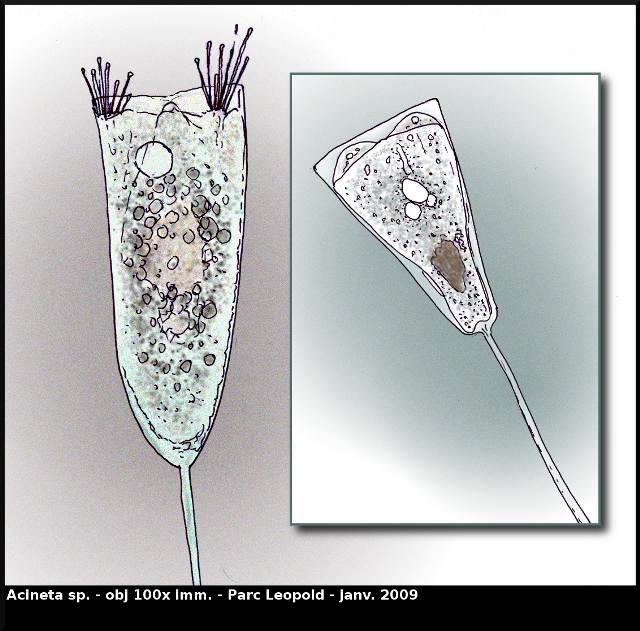

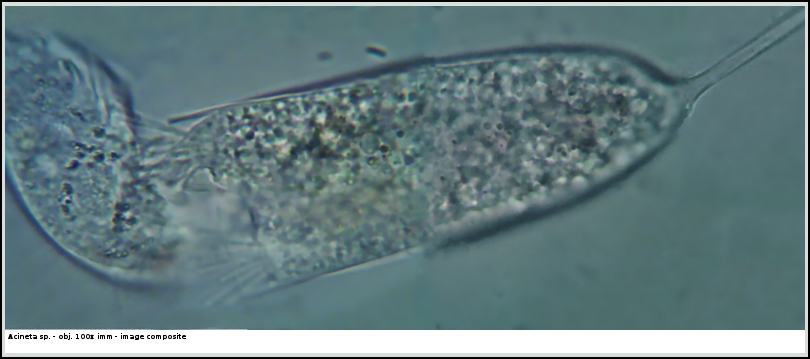

Acineta fait partie des suctoriens. Le zoïde est contenu dans une lorica à parois fine, en forme de coupe dont les bords sont accolés, à l'exception de deux ouvertures latérales laissant passer les tentacules, et une partie du corps. Les tentacules sont regroupées en faisceaux, au nombre de deux (chez certaines espèces il y en a 3) et sont capités, possédant un renflement terminal. Il y a une dizaine de tentacules par faisceau. Une vacuole est visible, constituée du regroupement périodiques de petites vacuoles qui s'anastomosent. Lorsque la vacuole se contracte, un canal d'excrétion devient visible. Un macronucléus ovoide peut être discerné. Le pied, stipe rigide, est ici aussi long que le zoïde.

Le premier spécimen observé se présentait latéralement. Peut-être à cause de la manipulation de la lamelle ou de l'écrasement du protozoaire, les tentacules sont restées contractées, invisibles à l'intérieur de la lorica. La pulsation rythmique de la vacuole et le noyau ont été observés.

Une recherche ultérieure à permis de trouver un autre spécimen aux tentacules visibles. l'Acineta se présentant obliquement, la mise au point ne pouvait se faire que sur un groupe de tentacules à la fois. Le temps de passer à l'objectif à immersion, l'Acineta avait capturé un cilié hypotriche de belle taille. Un groupe de tentacule avait suffit pour immobiliser la proie qui se vit, en 45 minutes, littéralement vidée de son protoplasme. A un grossissement de 1000x on pouvait apercevoir le flux nourricier à travers les tubes et l'on constatait la prolifération, dans le zoïde, des vacuoles digestives.

Acitena ne doit pas être confondu avec Podophrya, autre suctorien se présentant comme un cône sessile, qui ne possède pas de lorica. Tokophrya est aussi un autre genre de suctorien de forme conique, mais ne possédant pas, non plus, de lorica. Acinetides ressemble à Acineta, avec un pied qui, dans ce genre (qui ne comporte qu'une seule espèce) contient du cytoplasme. Acinetides a été découvert dans le lac Baikal et semble parasiter un crustacé, tout comme Canellana.

Notre Acineta se trouve sur une algue verte sans doute un Oedogonium. Le cycle reproductif est intéressant : l'organisme bourgeonne à l'intérieur du lorica et génère des formes télotroches qui sont ciliés. Ces immatures se fixent à nouveau et acquièrent lorica et tentacules.

1. dessin d'observation : obj 100x imm. - champ clair.

2. photo - webcam - obj 40x - cont. phase.

on voit le spécimen aux tentacules contractés. La lorica est conique, le stipe (pied) est rigide, sans myonème ni inclusions. Il se fixe à une algue par un petit disque. On distingue la vacuole.

3. photo - webcam - obj 100x imm.

un oeil attentif peut discerner les terminaisons renflées des tentacules aux rebords de la lorica.

4. photo - webcam - image composite (montage de 4 prises de vue) - obj. 100x imm.

on voit l'entièreté du zoide se nourrissant d'un hypotriche

5. photo - webcam - obj 40x - champ clair

Acineta, tentacules visibles

6. photo-webcam - obj 100x imm -

Acineta et sa proie.

--------------

voir une description de quelques espèces d'Acineta : http://www.nies.go.jp/chiiki1/protoz/morpho/acineta.htm

-

Bonjour,

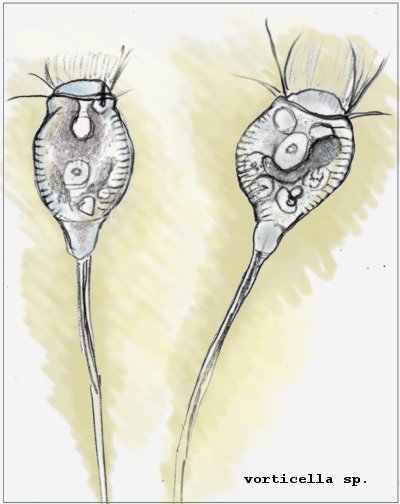

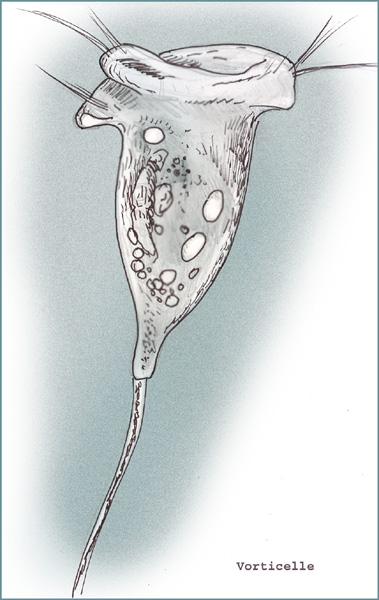

je me suis préparé une petite culture d'infusoires à partir de terreau (pot de fleur) et de débris de feuilles... le tout macère dans de l'eau. la microfaune est, au bout d'une semaine, abondante. Colpodes, euplotes, et autres ciliés (à déterminer) ...parmi eux, des petits vorticelles, au zoide globuleux, dont le péristome est plus étroit. Le pédoncule est fin, et contractile. Le myonème est continu. Des stries tranversales sont visibles sur les bords. Trois couronnes ciliaires.

Je pense, sans être certain, qu'il s'agit de Vorticella microstoma

dessins :

cordialement,

-

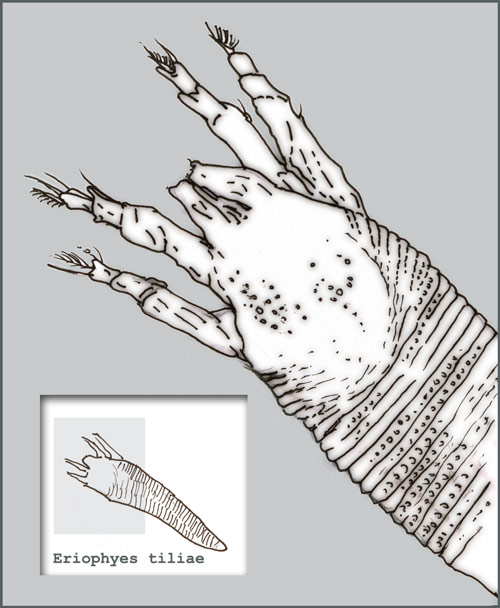

Les feuilles Tilia Platyphyllos (Tilleul à grande feuilles, ou Tilleul de Hollande) sont parfois porteurs de galles qui se présentent comme de petites excroissances sur la face supérieure des feuilles, excroissances de 5 à 7 mm env, légèrement recourbées, à la base jaunatre et virant vers le rouge. Au niveau des galles (ou cécidies) on observe à la face inférieure un petit amas pileux recouvrant une ostiole.

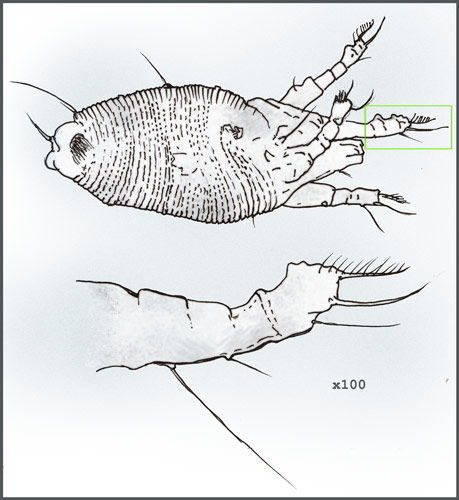

Ces galles sont creuses et la cavité est tapissée de poils assez dense. En faisant une coupe, on peut observer, au microscope à faible grossissement, des minuscules acariens vermiformes s'accrocher au tissu pileux... Ces acariens sont des Eriophyes tiliae. Morphologiquement, ils ressemblent fort aux E. exilis décrits par ailleurs. Certains considèrent d'ailleurs E. exilis comme une sous-espèce de E. Tiliae, appelé aussi Phytopte du tilleul.

dessins :

deux premiers spécimens proviennent de galles qui ont desséchés pendant quelques jours. Les acariens étaient morts et passablement déformés. Le corps est contracté et apparait sans doute plus court que chez les individus vivants.

on remarquera ici le détail de la patte antérieure, dotée d'une griffe-plume

le spécimen suivi a été récolté sur des cécidies fraiches. Ce spécimen est fixé à l'acide acétique chaud, montage alccol-glycérine. Il est fort décoloré et l'opisthosome est déformé, mais on peut y discerner facilement les ponctuations des pseudo-anneaux qui sont au nombre d'une soixantaine environ. J'ai observé aussi des individus vivants, dont le corps est rendu opaque par le contenu brun du tube digestif. Les spécimens vivants ne se distinguent pas morphologiquement, à mes yeux, des E. exilis, quoique les soies caudales et abdominales me paraissent plus courts.

-

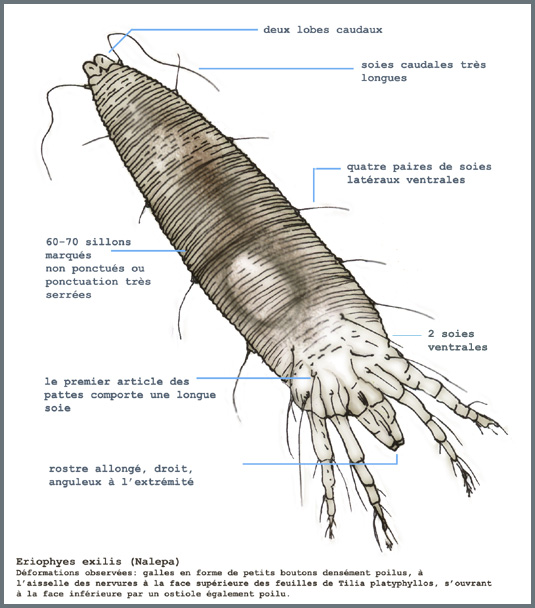

Sur les feuilles du Tilleul de Hollande - Tilia platyphyllos - on trouve parfois des indurations velues à l'aisselle des nervures, sur la face inférieure des feuilles. Normalement, chez T. platyphyllos, les nervures sont couvertes d'un duvet blanchâtre un peu plus abondant aux aisselles. Mais les cécidies se présentent comme un bouton densément velu, de couleurs un peu brunâtre. Ils apparaissent au même niveau sur la face supérieure de feuilles comme une induration velue masquant un petit opercule. Ces galles sont provoquées par l'acarien Eriophyes exilis (Nalepa). La délicération d'un fragment de ces cécidies sur lamelle, observation en milieu aqueux, permet de mettre en évidence de nombreux individus vivants.

Eriophyes exilis est un acarien Eriophyoïde au corps vermiforme. L'opisthosome est fortement strié transversalement, il comporte entre 60 et 70 cannelures qui n'apparaissent pas ponctués (bien que sur une exuvie, la ponctuation m'a semblé être visible quoique très serrée). Le corps est épais, assez opaque, brunâtre (on voit des organes internes, dont un corps ovoide plus translucide). Il se distingue par plusieurs soies fort longues. Les soies caudales ont une longueur pouvant atteindre le tiers de la longueur de l'acarien, et sont recourbés.

Le long de l'opisthosome, on trouve quatre paires de soies latérales et une paire de soies ventrales à l'extémité antérieure. Le gnathosome est allongé. L'extrémité des chélicères est anguleux. Quatre pattes fortes, très mobiles, comportant 5 articles plus ou moins distincts. Le premier d'entre eux, à la base, comporte une longue soie ventrale. Les autres articles comportent une ou deux soies dont une plus longue. L'extrémité des pattes à une structure particulière, semblable à celle observée chez Aceria macrorhynchas cephalonea, décrit par ailleurs, mais la griffe-plume est ici nettement visible même à grossissement moyen (40x)

Détail du gnathosome et pattes. Noter la griffe-plume : une soie allongée surplombe une soie plumeuse. Deux autres soies accompagnent le dispositif latéralement.

La détermination se base sur la description des cécidies, de l'hôte et la notification de l'espèce d'acarien sur les sites web suivants :

http://www.hainaultforest.co.uk/3Other%20tree%20galls.htm

http://www.odezia-atrata.be/Fauna/Prostigm...hyes-exilis.htm

bibliographie (on line) :

Eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) occurring on lime trees in ornamental nurseriesGRAYNA SOIKA : http://www.biollett.amu.edu.pl/biollett_43_2_35.pdf

note : Tilia platyphyllos est aussi parasité par Eriophyes tiliae tiliae - (Tarsonemoidea: Eriophyidae) - qui cause des cécidies allongées, sur le limbe de la face sup des feuilles, ces galles, jaunâtre à rouge, forment comme des petites cornes... cela fera l'objet d'une observation, le tilleul observé ayant aussi ces galles.

-

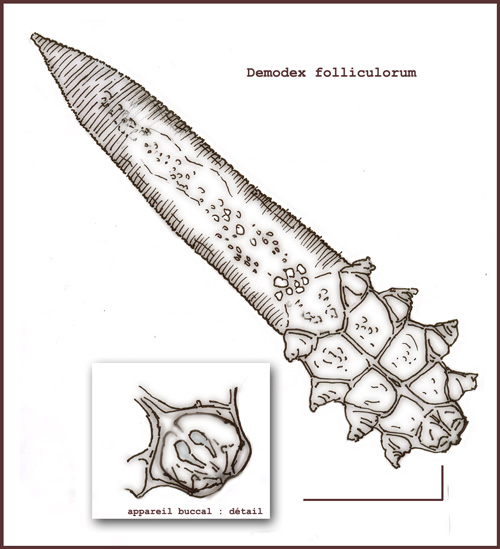

Demodex folliculorum est un acarien parasite de l'homme. Toute personne en héberge, quelle que soit son hygiène. On le trouve à la base des follicules pileux ou près des glandes sébacées. Cet acarien très courant n'est pas considéré comme pathogène bien que ce soit encore discuté et que des études se poursuivent à ce sujet. En effet, une prolifération anormale est corrélée à certaines pathologies : rosacée (ou couperose), blépharite chronique. Demodex pourrait aussi poser problème à des personnes immunodéficientes... mais normalement, cet animalcule ne présente aucun inconvénient

Demodex folliculorum possède un corps vermiforme : l'opisthosome strié transversalement occupe les deux tiers de l'individu. Quatre paires de pattes, assez trapues, sont clairement visibles. Il n'y a ni soies, ni griffes visibles. Les sillons transversaux sont continus et non ponctués (obs 100x, imm.).

Similaire au D. folliculorum mais à l'opisthosome proportionnellement plus court, le Demodex brevis se trouve plus rarement, notemment au niveau du thorax. On le considère parfois comme une sous-espèce du D. folliculorum

note sur les conditions d'observation.

Pour observer des demodex : exprimer de la peau du visage ou sur le nez le contenu sébacéen d'un pore et déposer sur lame. La difficulté est que les demodex sont souvent englobés dans le sebum graisseux, ce qui rend l'examen difficule. j'ai effectué des observations à l'eau claire, à alcool et eau+produit alcool+tensio actif anionique (j'ai effectué sur d'autres specimens un essai peu probant de fixation à l'acide acétique chaud). J'ai réussi à isoler un individu qui se présentait parfaitement pour l'observation : milieu : eau, un peu de détersif (agent tensioactif anionique+alcool) pour fragmenter le sébum et isoler les demodex de leur environnement graisseux.

-

bonjour Patrices,

belles observations et beaux dessins !

je n'y connais pas grand chose en acariens mais la forme de ces Eriophyides me rappelle assez celle des Demodex folliculorum que l'on doit retrouver dans les points noirs du nez... (un classique en microscopie...) par contre il me semble que les D. folliculorum ont bien 8 pattes...

amitiés,

JMC

Bonjour Jean Marie,

ta remarque m'a donné l'idée de chercher ces fameux demodex, pas plus loin que le bout du nez (le mien pour tout avouer) ... et j'en ai trouvé... j'envoie le dessin - un croquis un peu improvisé qui rend cependant bien compte de la similitude et des différences entre Demodex folliculorum et les Eriophyidés

sur le dessin, lire D. folliculorum au lieu de "follicorum"

c'est un croquis "brut de décoffrage", mais cela suffira pour se faire une idée.

similitude : corps vermiforme, caractère pseudo-annelé de l'opisthosome

différence: chez le Demodex - 4 paires de pattes, en bon acarien ! mais les pattes sont plus courtes. Un semblant de griffe est perceptible à l'extrémité, à fort grossissement, 100x imm, mais le détailler est à la limite de la résolution de mon objectif. Pas de soies visibles. Un appareil buccal bien perceptible : deux chelicères apparemment épineux (peut-être une illusion due à la diffraction) et des mandibules styliformes.

comme ces bestioles ne sont pas très loin , je renouvelerai ces observations plus à loisir. Je cherche un moyen de les isoler de leur environnement sébacé ... qqu'un a-t-il une idée ?

le milieu d'observation utilisé : alcool 70°

a+

-

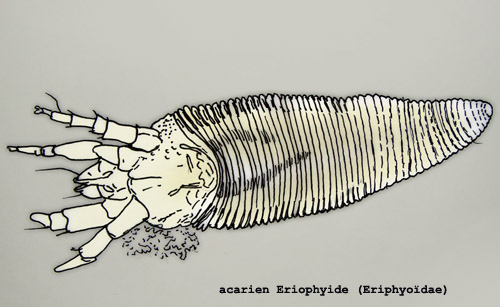

En observant une sporée de Fougère-mâle, je découvre sous ma préparation de petits acariens vermiformes. Ces acariens constituent un ordre particulier de parasites phytophages dont la particularité essentielle est d'avoir un corps vermiforme et d'être munis que de deux paires de pattes (au lieu des quatre paires habituelles aux arachnides). Ils font partie de l'ordre des Prostigmates, du sous-ordre : Eupodina. Superfamille : Eriophyoidea et de la famille des Eriophyidae.

Cette famille comporte 200 genres, en général inféodés à un hôte particulier. Environ 3500 espèces ont été décrites et l'on en découvre régulièrement de nouvelles. Tant la taxonomie que la nomenclature sont encore en cours de discussion, ce qui explique une certaine disparité quant à la désignation d'une espèce donnée.

Les Eriophyides disposent d'un appareil buccal en stylet, chélicères transformés, qui leur permettent de transpercer des cellules végétales pour se nourrir. La salive de ces acariens est toxique pour les plantes et suscitent souvent la formation de galles ou cécidies dont l'anatomie caractérise le parasite. Diverses espèces s'attaquent aux fruits ou aux fleurs et provoquent des déformations du fruit, causant des pertes agricoles parfois importantes. Dans la fougère-mâle dont j'ai observé la sporée, je n'ai pas observé de cécidies, mais bien une flétrissure et un épaississement partiel de certaines frondes, mais je n'ai pas réussi à localiser de manière précise les acariens dans la plante elle-même.

Le premier dessin concerne un spécimen conservé sous alcool 70°+glycérine dilué (lutage au vernis) - obj. 40 x

On notera sur le dessin le corps vermiforme, dont l'opisthosome est strié transversalement, et les deux paires de pattes. Sur ce spécimen, le rostre est assez court et doté de deux soies. Les soies réparties le long de l'opisthosome étaient peu visibles, j'ai pu remarquer sur un spécimen vivant la présence de soies caudales.

---------------------------

Eriophyides de l'Erable

Aceria macrorhyncha cephalonea

Sur une feuille d'Erable - il s'agit d'un tout jeune plant se trouvant en bordure d'un jardin, en milieu urbain - j'observe de nombreuses cécidies sur la face supérieure. Ces galles sont légèrement allongées, rouges, long de 2 à 3 mm environ. En effectuant une coupe grossière, j'observe au microscope la présence de poils tant sur la face inférieure des feuilles, au niveau des cécidies (le reste de l'épiderme étant glabre) que dans la cavité de chaque cécidie. A gauche, on observe les cécidies sur le lobe droit de la feuille. Les cécidies (galles) sont creuses. Sur la face inférieure des feuilles, on observe une pilosité anormale dans la zone des cécidies. La microanatomie des galles est en soi intéressante à étudier : on observe une différenciation cellulaire induite par le parasite, dont la formation de poils dans une région normalement glabre. Creuses, les galles abritent soit des oeufs, soit des larves ou nymphes produites par la génération d'hiver, soit des adultes proliférant au printemps et en été...

les cécidies observées sont illustrées sur mon blog Naturalia blog : <a href="http://naturalia.over-blog.com/article-20700843.html" target="_blank">http://naturalia.over-blog.com/article-20700843.html</a>. Il s'agit des excroissances rouges. Entouré d'un cercle, un insecte phytophage, probablement une larve de psyllidae

http://idata.over-blog.com/1/90/03/83//galle2.jpg

La délicération sur lame de ces galles m'ont permis d'isoler plusieurs spécimens de ces acariens. Je ne me prononce pas s'il s'agit de forme larvaires ou d'adultes.

L'identification a été faite sur la base de l'examen des cécidies, qui sont décrites sur le site <a href="http://aramel.free.fr/INSECTES39.shtml" target="_blank">http://aramel.free.fr/INSECTES39.shtml</a> comme causée par Aceria macrorhyncha. La terminologie est assez fluctuante, l'espèce étant jadis désignée comme Eriophyes macrorhyncus ou Aculodes cephaloneus. Sur les sites canadiens, on parle aussi du phytopte (Phytoptus) de l'érable, parasitant l'érable à sucre. Phytopte vésiculaire ou Phytopte fusiforme selon la forme des cécidies. (cela doit être des espèces différentes du genre Vasates)

On notera le corps allongé, les deux soies caudales, quatre paires de soies latérales. Le rostre est préominent (macrorhyncus signifie "à gros nez"), nettement courbé vers la face ventrale. L'appareil génital n'était pas distinct sur ce spécimen (qui n'est peut être pas un adulte).

L'observation à 100x imm. (champ clair, milieu aqueux) permet de mettre en évidence la structure des pattes et notamment l'existence de griffes-plumes, on observe aussi que les stries transversales sont en fait une ponctuation régulière. Les organes internes sont peu visibles, on discerne un tube digestif formant une lumière grisâtre

un autre individu vu de profil.

http://idata.over-blog.com/1/90/03/83//eriophyide004001w.jpg

cordialement,

-

bonjour Christophe,

visite les forums de futura-sciences, il y a un forum orienté vers la technique et l'électronique :

http://forums.futura-sciences.com/forum11.html

il s'y trouve des "pros" qui se feront un plaisir de répondre à ton problème

cordialement,

-

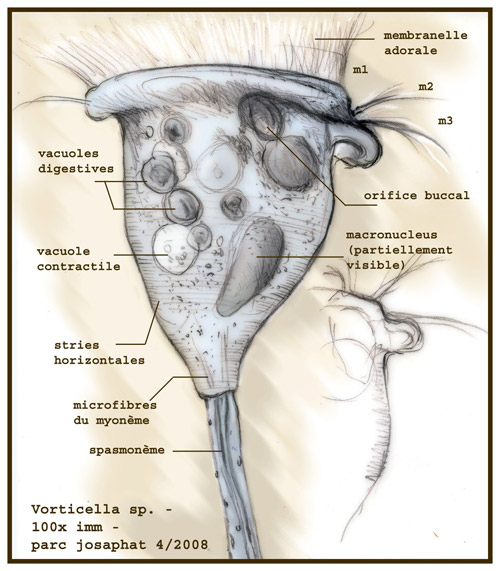

Les vorticelles furent un des premiers infusoires décrits par Anthon von Leeuwenhoek qui en 1713 constatait comment ces animalcules étaient capables d'attirer à eux la nourriture par le mouvement provoqués par les cils vibratiles. Ces ciliés sont classés parmi les péritriches, qui se caractérisent par un complexe de couronne ciliaire périorale.

La description concerne une observation faite à l'objectif 100x immersion.

La ciliature péristomiale des vorticelles comporte en fait trois rangées de membranelles, des cils fortement serrés doté de mouvements ondulatoires coordonnés.Les deux couronnes internes (m1-m2), les plus visibles, constituent le polycinetie dont la fonction est d'attirer la nourriture - des bactéries - vers l'infundibulum. La rangée externe, appelée haplocinetie, de membranelle, plus fine, joue le rôle de filtre. Pénétrant dans le cytopharynx (l'infundibulum) - désigné dans le dessin comme "orifice buccal" - les bactéries sont absorbées dans les vacuoles digestives dont on peut discerner le mouvement vers la base de la cellule.

Les vorticelles se caractérisent surtout par leur pédoncule contractile, il se distinguent en effet d'autres peritriches sessiles comme les opercularia dont le pédoncule n'est pas contractile. La contraction en "ressort" du pédoncule résulte de l'action du myonème, faisceaux de fibrilles constituant l'armature "musculaire" du pédoncule. Il est bien visible comme une colonne torsadée plus foncées. A l'objectif 100x à immersion, on discerne aussi des granules sur le pédoncule. Ces fibres, que l'on appelle aussi spasmonème, se prolongent à la base du zoïde. Le pédoncule se contracte dès qu'un corps étranger frôle la région apicale. Celle rétraction ne se produit pas si un autre corps, ou un autre infusoire, heurte la partie latérale du zoide

Une vacuole contractile, qui assure l'absorbtion ou l'évacuation de l'eau (régulation osmotique sans doute) est visible. Le macronucleus est généralement allongé, en C. Selon l'angle de vue, et en fonction du faible profondeur de champ, il ne peut être que partiellement visible à fort grossissement, surtout s'il est masqué par des inclusions ou des vacuoles digestives. A noter que la cuticule - membrane externe de la cellule - apparait, à fort grossissement, transversalement striée. Une micrographie électronique à balayage montre bien que cette membrane est régulièrement cannelée.

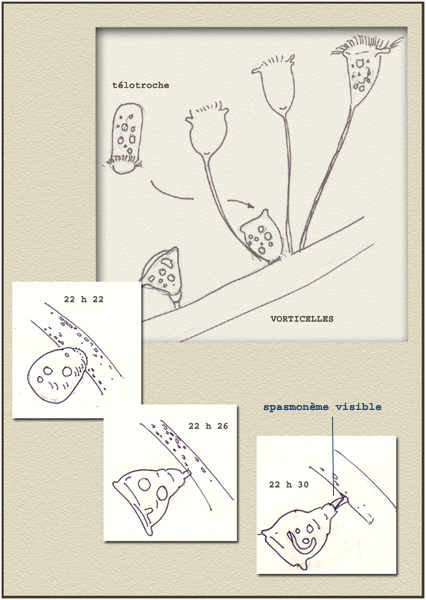

Reproduction et forme télotroche

voir (voir article "la reproduction des vorticelles" de W. Dioni et Dgo)

Les vorticelles se reproduisent par division mitotique. Le zoide se divise mais une des cellules filles se transforme en une forme libre, non sessile, en développant une couronne ciliaire à la base, le télotriche. Par extension, on désigne sous ce terme la forme autonome, libre, du zoïde. Libéré celui ci nage en ligne droite à la recherche d'un lieu bien oxygéné. Il se colle alors au support et en quelques minutes - 5 à 6 - le télotriche se résorbe et une ébauche de pédoncule se forme, collé au support. Au terme de cinq à six minute on peut distinguer un court pédoncule muni de son myonème. Les permiers spasmes se manifeste au bout de 10 minutes. Le pédoncule s'est allongé et atteint la taille d'un tiers de la longueur du zoide. Il faudra plus d'une demi heure pour que le pédoncule croît jusqu'à une longueur équivalente au zoïde. Au terme de cette croissance, le pédoncule est 3 à 5 fois plus long que le corps cellulaire (zoïde) selon les espèces.

autres observations

sur ce spécimen observé au constraste de phase, le macronucléus était bien discernable. Il a une forme en C. Le micronucléus n'a pas été identifié formellement, il est sphérique et petit et se trouve dans le creux du macronucléus.

un autre dessin montre la structure en spirale du bourrelet périoral, qui est organisé de manière à conduire les bactéries vers l'infundibulum buccal.

ps, pour info voici un lien vers un dessin didactique classique représentant Vorticella nebulifera. Les myonèmes prolongeant le spasmonème du pédoncule se répartissent sur toute la périphérie du zoide, formant des fibres longitudinales... ces fibres ne me sont pas apparues lors de mes observations, sauf à proximité immédiate du pédoncule. Je présume une coloration spécifique devrait les mettre en évidence.

cordialement,

-

Salutatous,

(...)

Non, le meilleur moyen d’avoir un produit sûr et pur c’est d’utiliser des additifs alimentaires ou d’aller les ramasser directement dans la nature.

Il existe des normes de pureté et d’innocuité croissante pour les substances chimiques.

(...)

Si vous visez donc les additifs alimentaires, vous aurez la certitude qu’ils ne contiennent pas de substances étrangères (degré de pureté élevé) et d’une innocuité importante.

La norme Alimentaire se situe juste avant la norme Pharmaceutique pour produits injectables et bien au dessus de celle des produits destinés à l’industrie.

Il existe donc une catégorie d’Additifs alimentaires qui pourraient bien nous être utiles pour ralentir nos protozoaires, ce sont les épaississants et les gélifiants.

Il faut aller pour les trouver, dans les listes à partir de 400 jusqu’à 425 environ.

Et de 460 à 466 pour les celluloses.

(...)

La graine de caroube est très courante dans les parcs et jardins publics.

Elle se trouve à l’intérieur de grosses gousses plates de couleur bordeaux ou marron tirant sur le rouge.

Amitiés.

bonjour,

je suis tout à fait d'accord que l'utilisation des additifs alimentaires E 461 (methylcellulose) ou E 462 (ethylcellulose) est plus adéquate que la colle de tapissier ... (mes protozaires peuvent être tranquilles, je ne vais pas tapisser mes murs avec eux ;-))

Pour tester un épaississant, il faut aussi tenir compte, à mon avis, des propriétés optiques du produit dilué, influant sur l'indice de réfraction et l'opacité du milieu... d'autre part, un épaississant devrait être physiologiquement "neutre" pour les infusoires, or les alginates (comme l'agar agar) ou les gommes (de caroube, de guar, gomme arabique etc) sont des substances nutritives, au moins pour les bactéries...

l'agar agar ou d'autres gélifiants sont d'ailleurs utilisés comme substrat dans la culture de bactéries.

pour Jean Marie, le wikipedia présente le Caroubier...

http://fr.wikipedia.org/wiki/Caroubier

amitiés,

-

bonjour à tous

bonjour Patrice,

il y avait longtemps que je voulais faire cette manip car certaines colles à papier (de qualité) sont à forte teneur en méthylcellulose, malheureusement il y a souvent des additifs (fongicides etc..) : merci d'avoir testé pour nous !

il existe aussi de la méthylcellulose de qualité pharmaceutique utilisée dans des opérations chirurgicales de l'oeil mais difficile de s'en procurer !!

Sinon il y a la technique de la compression controlée (en "pompant" l'eau sur le bord de la lamelle avec un essuie tout) pour les "gros" protozoaires ou l'adjonction de fibres, comme dit Michel, qui forment un réseau mais leur donnent aussi des endroits pour se cacher !

amitiés,

JMC

une solution est aussi de se procurer le methylcellulose utilisé comme additif alimentaire (code E 461), en principe elle devrait être pure (sans fongicide du moins j'espère ;-)) , on peut essayer aussi avec E462 - ethylcellulose.

Formule chimique du E461 (Méthylcellulose) :

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) ou R1,2,3 peuvent etre:

-H

-CH3

-CH2CH3

pour donner une idée de prix, un fournisseur on line délivre du E 461 au prix de 7,5 € / la boite de 50 g (ou 100 g?, leur annonce est ambigue). Cela se présente en poudre.

les pharmacies - du moins celles qui font encore leurs propre préparations - devraient aussi en disposer car c'est utilisé dans le traitement de la constipation.

A +

-

la présentation d'une manip. de microscopie (observation de paramécie) dit :

(http://dtc.pima.edu/blc/181/L4/4step4/4step4page5.htm)"When we look at the live Paramecium under the microscope, we will add a couple of compounds to the microscope slide. One is a substance called Protoslo, which is a solution that contains water and methylcellulose. Protoslo does just what it sounds like -- it slows down the movement of active protozoa so that you can observe them under the microscope."ce qui est extrêmement pratique pour une observation à fort grossissement d'un cilié toujours prompt à s'échapper du champ visuel...

le méthylcellulose n'est cependant pas un produit rare, ses usages sont multiples : épaississant dans l'industrie alimentaire, gel pour le cosmétique, etc... et ... de la colle pour tapissier. J'ai donc essayé avec une colle à tapisser que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage... (ex marque perfax metyl, à base de methylcellulose), je dirais à raison de 1 g de poudre pour 100 ml (on obtient une colle "légère") sans doute il faut diminuer la concentration en rajoutant de l'eau.... une petite goutte de ce "ralentisseur" sur la lamelle, et une goutte de l'échantillon à observer...

A l'essai, je pense que le produit est utilisable. Les protozoaires que j'ai observés (paramécies, spirostomes, paranema, hypotriches) sont effectivement ralentis - ils poursuivent leur activité dans un milieu plus visqueux, ce qui ralentit leurs mouvement. Cela m'a permis une observation à 100 x (immersion) de la membrane parorale des spirostomes (qui se contorsionnent à qui mieux mieux), du voile de la pleuronema, des cils ondulants comme des vagues de la paramécie....

ceci dit, je ne prétend pas que le "perfax" - qui peut contenir des impuretés - puisse remplacer un produit de labo comme le "protoslo" (ce dernier est de l'éthylcellulose plutot), mais cela semble être un substitut de fortune utilisable. Cela m'intéresserait d'avoir l'avis de quelqu'un qui a déjà utilisé "protoslo" ou un équivalent "labo").

J'ai remarqué cependant une certaine détérioration de la qualité visuelle à 40 x en CP par rapport à un milieu aqueux, la profondeur de champ semblait diminuée et l'indice de réfraction différente. De plus comme le liquide est visqueux, la couche sous-lamelle est plus épaisse. En immersion 100x, la qualité de l'image est très bonne. Les protozoaires semblent conserver une physiologie normale (mis à part sans doute une dépense énergétique accrue pour absorber la même quantité de nourriture).

cordialement,

-

lieu de prélèvement – vasque dans un jardin public - Bruxelles

microfaune : euglènes, scenedesmes, phocus, paramecies, hypotriches divers, présence de débris d'insectes. Deux espèces de rotifères sont présentes : des bdelloïdes, philodinidae et des Epiphanes. Je traite ici des bdelloïdes.

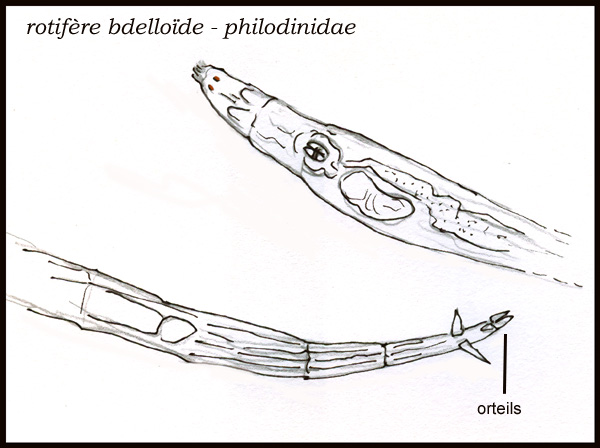

1. « Les Bdelloïdes font preuve d’une grande uniformité aussi bien dans leur morphologie que dans leur anatomie. Le corps allongé, renflé en son milieu, est divisé en articles pouvant se télescoper les uns dans les autres. Le pied porte des ergots et de 0 à 4 orteils. Le mastax est du type ramé. La reproduction s’effectue par parthénogenèse indéfinie (absence de mâles). » (Rotifères, Roger Pourriot)

L'abondante et très riche documentation sur les rotifères in MikrOscOpia m'a permis de mieux comprendre ces organismes, plus complexes qu'ils n'en ont l'air :-)

En l'occurrence les individus rencontrés sont nombreux. S'étirant en quête de nourriture, il vivent groupés, rattachés aux débris. Parfois en nage libre.

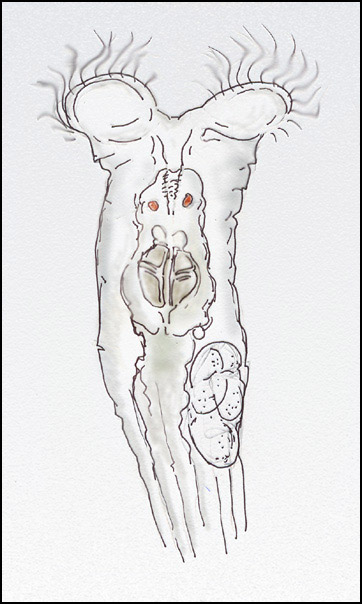

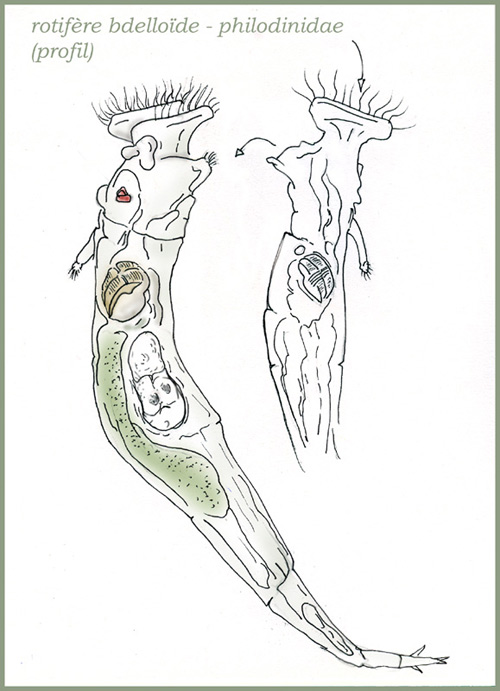

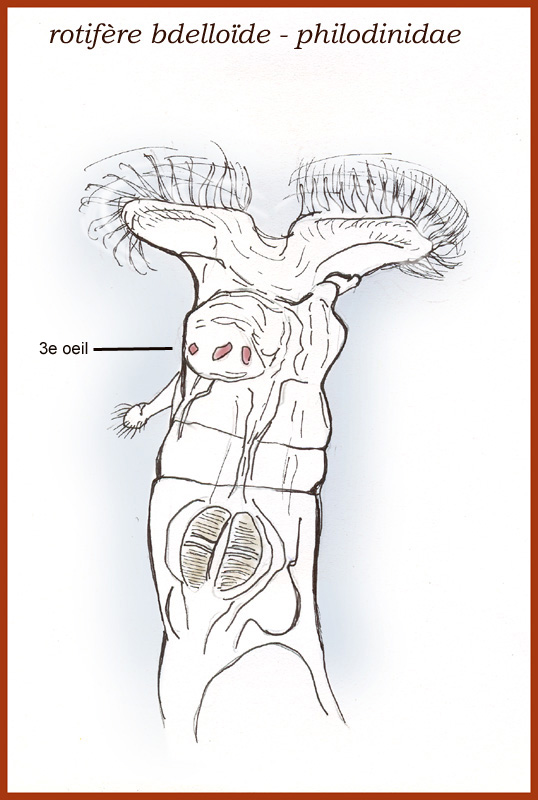

les yeux, rouges, au nombre de deux, se retrouvent un peu en avant du mastax. Un appendice latéral est visible. Le mastax est de type ramé. A fort grossissement (40x et 100x) on distingue nettement les stries parallèles des unci. les unci sont développés en deux plaques semi-circulaires striées de sillons parallèles et sur lequel on distingue deux sillons centraux. les deux «machoires » du mastax, s'ouvrent et se referment sans discontinuer. Autour on distingue la masse musculaire. Un sac vittelogène unique se trouve sur le flanc. Le tube digestif apparait granuleux, brun-verdâtre le plus souvent. Je note la présence de deux orteils et un ergot visible

Jusqu'à présent, j'hésite à l'identifier formellement, hésitant entre Rotaria sp et Philodina sp. Sur un spécimen, qui se présente comme fort allongé, cuticule strié longitudinalement. J'ai pu distinguer ce qui ressemble à un second mastax au niveau du tube digestif, postérieurement par rapport au sac vitellogène... cette structure était immobile. le crayonné rend compte de cette observation. Est-ce un embryon ? (le genre rotaria est vivipare, est-ce le cas aussi des philodinas ?)

détail d'un bdelloïde. Deux yeux sont bien visibles.

sur ce dessin, le rotifère de profil. les flèches indiquent le courant induit par la rotation. Il semble qu'il y ait un canal excréteur ou de rejet.

les yeux sont confondus.

j'envoie un autre dessin en complément dans une "réponse" à cet envoi

cordialement,

Patrice

lieu de prélèvement – vasque dans un jardin public - Bruxellesmicrofaune : euglènes, scenedesmes, phocus, paramecies, hypotriches divers, présence de débris d'insectes. Deux espèces de rotifères sont présentes : des bdelloïdes, philodinidae et des Epiphanes. Je traite ici des bdelloïdes.

j'envoie un autre dessin en complément dans une "réponse" à cet envoi

voici donc :

on remarquera la présence d'un "troisième oeil" sur cet individu

ici un individu "en repos"... étiré à l'extrême on peut discerner les deux orteils, qui se distinguent des éperons. Au repos (roues non déploiées) les yeux apparaissent à l'extrémité de la tête.

cordialement,

Jusqu'à présent, j'hésite à l'identifier formellement, hésitant entre Rotaria sp et Philodina sp. Sur un spécimen, qui se présente comme fort allongé, cuticule strié longitudinalement. J'ai pu distinguer ce qui ressemble à un second mastax au niveau du tube digestif, postérieurement par rapport au sac vitellogène... cette structure était immobile. le crayonné rend compte de cette observation. Est-ce un embryon ? (le genre rotaria est vivipare, est-ce le cas aussi des philodinas ?)observations du 20 mars

je confirme bien la présence d'individus vivipares. Deux Rotarias (je conclus donc à ce genre) gravides au moins dans mon échantillonage (erreur de ma part : je n'ai pas compté les individus présents, une vingtaine sans doute). Dans un cas, le jeune est complètement formé, positionné latéralement. Mastax très visible et actif (quoique de façon plus sporadique que chez la mère) et l'on pouvait distinguer les mouvements des cils de la couronne. Les yeux étaient aussi bien distincts. Remarquablement, le jeune - que je supposais presque à terme - était capable de modifier sa position en se retournant. Tête près du mastax maternel, ou alors tête vers l'arrière. Dans ce cas, on pouvait discerner les orteils du bébé à côté du cerveau de maman... j'ai espéré la naissance jusqu'à 4 h du matin ... en vain.

La question donc reste ouverte : comment l'accouchement se passe-t-il ? sortie par un cloaque maternel, ou déchirement du cuticule ???

à bientôt,

cordialement,

PatriceSuperbe sujet tant au niveau de la qualité de l’observation que de celle des dessins.

Les Bdelloïdes ne sont pas vraiment mon sujet de prédilection car ils sont difficiles à étudier et les documents les concernant sont peu nombreux et dans des langues qui me dépassent.

Il faut de toute façon les étudier vivants pour essayer de les déterminer.

Le genre Philodina est ovipare , il est donc probable que ceux que tu as observés soient des Rotatoria sp .Un moyen simple de les différencier est la position des ocelles : sur le tronc chez Philodina et sur la trompe pour Rotatoria (mais il faut qu’elle soit sortie car sinon on peut croire qu’ils sont aussi situés sur le tronc).

Je n’ai pas assisté à la naissance d’un petit Rotatoria ,mais je pense qu’il sort par un cloaque.

Encore bravo pour tes observations.

Je peux t’envoyer une clé descriptive des genres de Bdelloides de Claudia Ricci (grande spécialiste des Bdelloides) .Contacte moi par MP et donne moi ton adresse mail.

Michel

Frontonia sp.

dans Ciliés.

Posté(e)

Frontonia

les Frontonia sont des gros ciliés holotriches dont la dimension peut atteindre, chesz Frontonia leucas, 500 microns. Ce qui frappe de prime abord est leur voracité : il peuvent ingérer de grandes diatomées et des algues que l'on peut voir, ingérés et quasi intacts, dans des vacuoles digestives très visibles. Mais l'examen de la cavité orale et de la ciliature révèle quelques détails intéressants

Les specimens que j'ai observés sont plus petits, ils n'atteignent pas 150 microns.

ils sont holotriches, ovoïdes, et se caractérisent par la présence de nombreuses vacuoles digestives contenant des algues (des chlorococcales essentiellement), des diatomées, et divers débris.

En plus de ces inclusions, leur cytoplasme comporte des algues symbiotiques - des zoochlorelles - ici de couleur vert-bleuté.

La ciliature est homogène, mais chaque cil est accompagné d'un trichocyste. Ces trichocystes, sortes d'aiguilles logées dans un tubule fusiforme, peuvent être éjectés lorsque le Frontania est stressé. Ils ne sont pas répartis au hasard, des lignes de cineties peuvent être observées à fort grossissement, ils sont parallèles et s'organisent autour du cytostome.

Le cytostome est une cavité peu profonde, ovale et bordée d'une membranelle. Les cineties renforcent la parois (et permettent l'ouverture et l'englobement des proies) qui se prolongent en sillons effilés. L'architecture du cytostome caractérise le genre, et le détail - que des techniques de coloration mettent en évidence - permet de différencier les espèces.

A fort grossissement, on voit les zoochlorelles ne sont pas sphériques, ils possèdent des prolongements ressemblant dont certains paraissent ramifiés. Beaucoup de ces zoochlorelles semblent contenir un noyau. Il ne s'agit clairement pas de simple inclusions de chloroplastes qui auraient été ingérés.

La symbiose zoochlorelle/protozoaire est fréquente. L'avantage est réciproque : protection des algues contre oxygénation (qui résulte de la photosynthèse). Les algues profitent aussi de la mobilité des ciliés qui s'exposent à la lumière. On a noté que les organismes symbiotiques se retrouve plus fréquemment à une profondeur d'un mètre, dans une zone où l'oxygène dissout est plus rare mais qui reste cependant bien éclairée.