-

Compteur de contenus

1 278 -

Inscription

-

Dernière visite

Messages posté(e)s par Dominique.

-

-

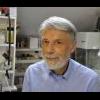

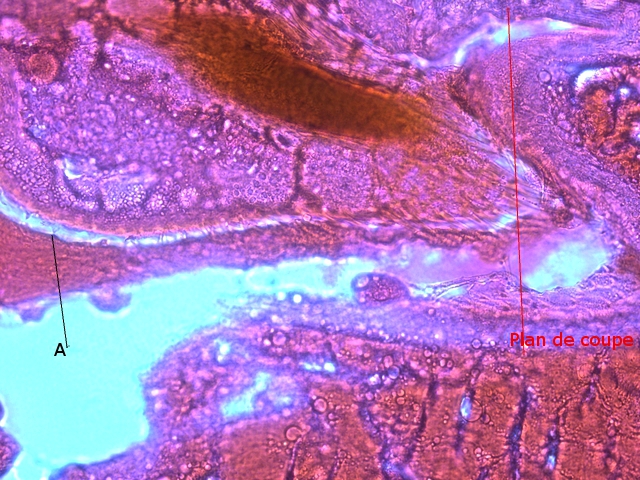

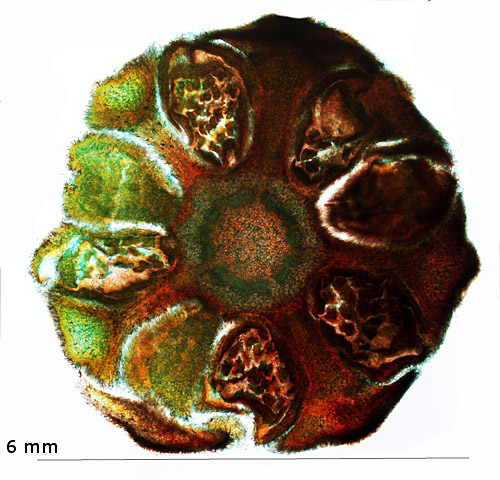

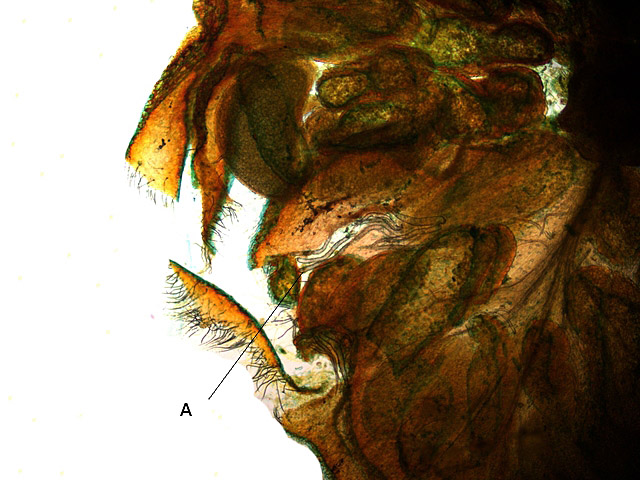

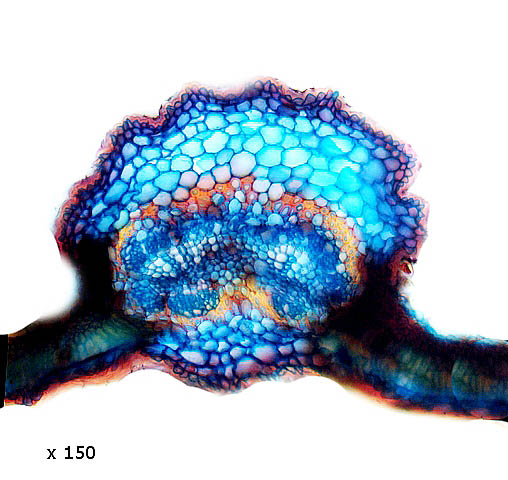

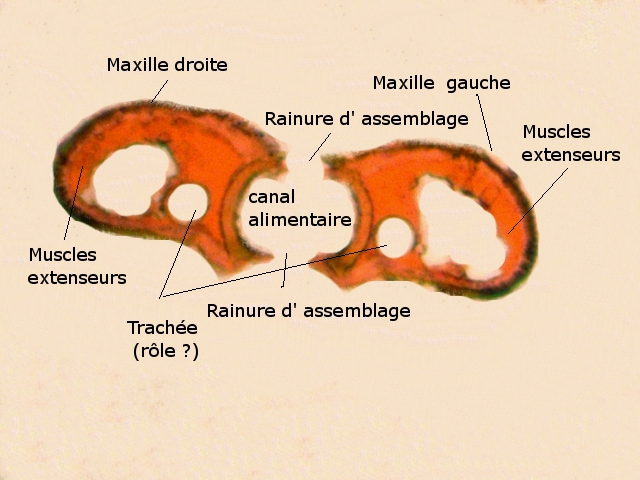

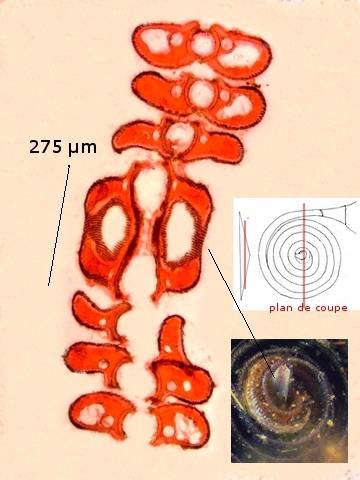

A Labium

B Labre.

C Maxilles au nombre de 4 qui vont délimiter l’ hypo pharynx.

D Hypo pharynx..

E Canal salivaire.

F Trachée.

G Masses musculaires qui sont donc très développées.

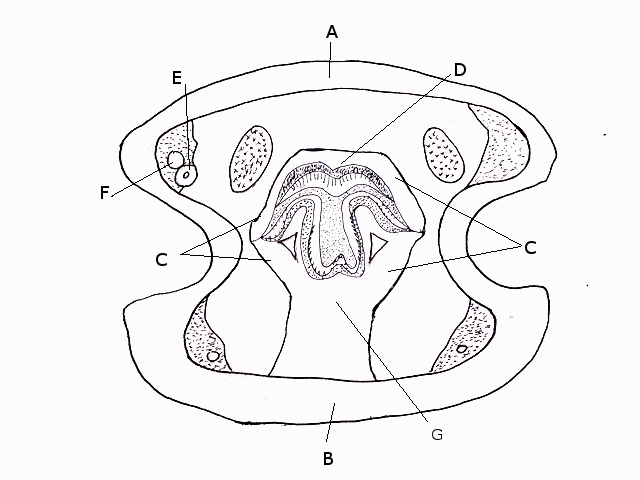

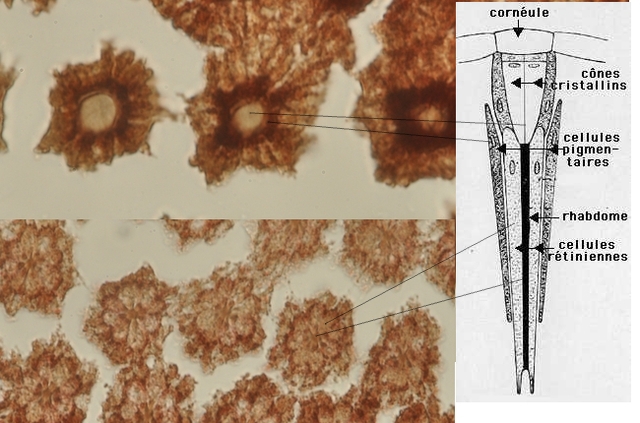

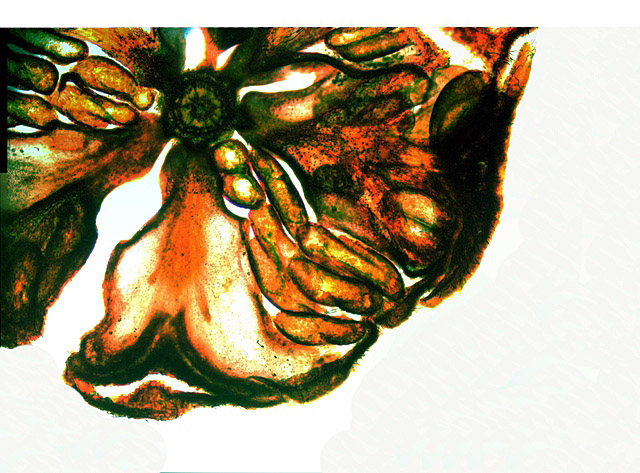

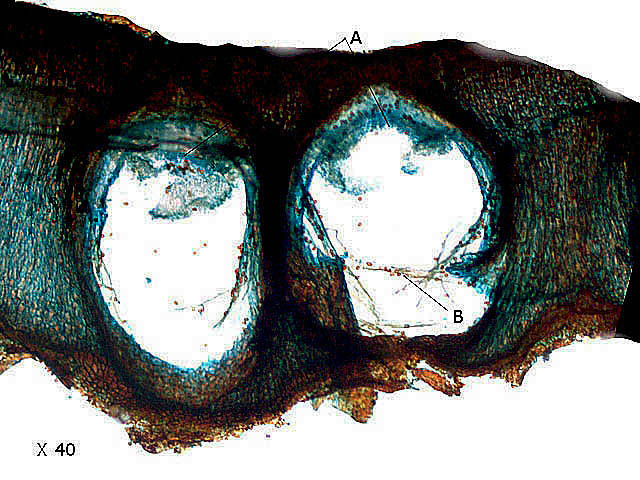

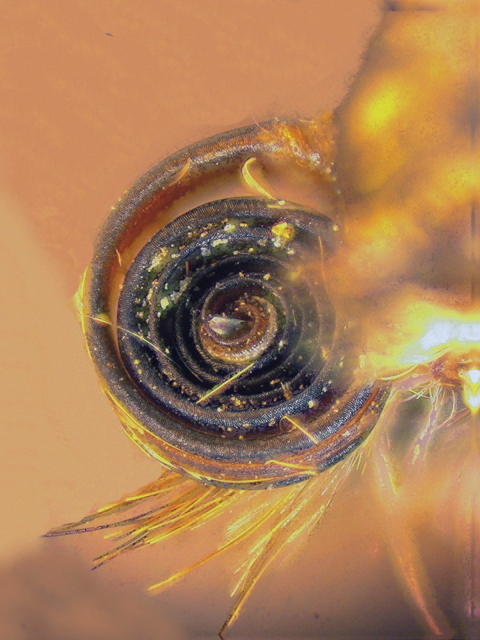

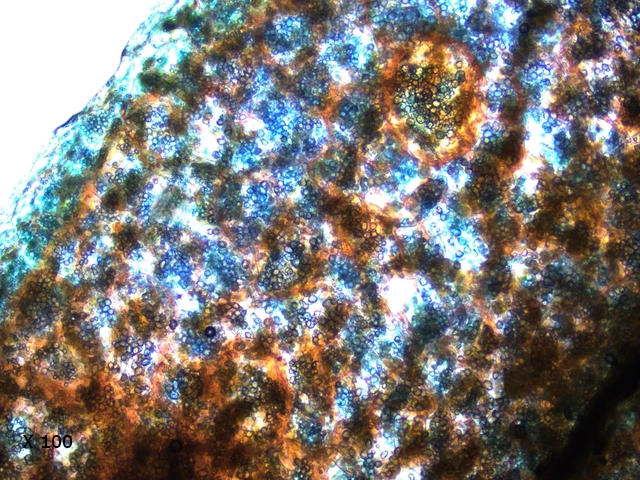

Les coupes supérieures ont permis l’exploration des yeux composés du charançon.

A -- Ommatidies vues verticalement.

B -- Coupe des ommatidies des yeux situés sur l’autre versant de cet œil composé.

C – Coupe longitudinale d’une ommatidie.

D - Cellules ganglionnaires nerveuses.

E - Nerf optique.

Cette photo a été prise verticalement à la cornéule et notre vision descend dans le puit de l’ommatidie. Le cercle noir correspond aux bords des deux cellules pigmentaires sur lesquelles reposent les cellules de la rétine.

Pour comprendre ces images il faut reprendre le schéma réalisé pour l’ étude de l’ œil de l’ abeille.

Discussion :

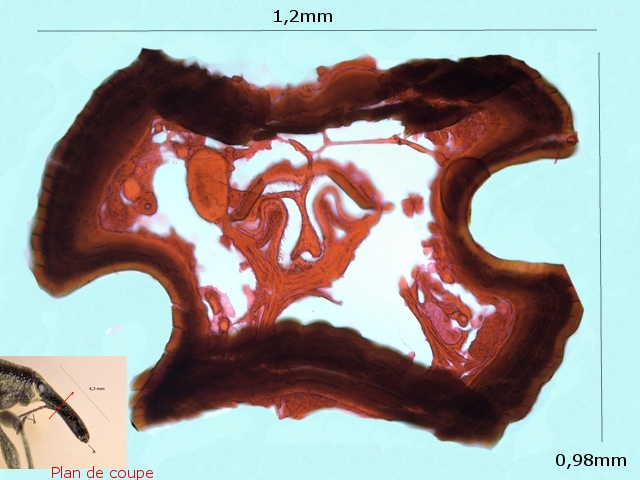

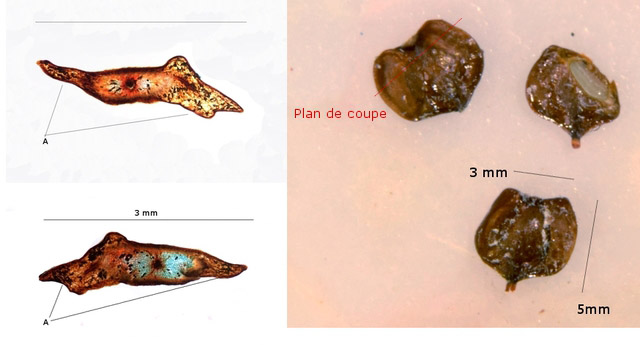

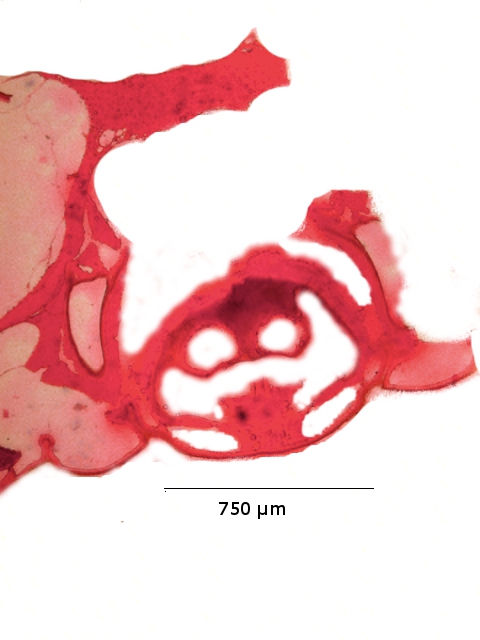

Sur le schéma de la coupe axiale d’un rostre de charançon il semble y avoir 2 canaux digestifs , la réalisation d’une coupe longitudinale met en évidence le caractère non rectiligne du canal digestif : la coupe semble donc passer à hauteur d’un coude.

Les coupes longitudinales sont très difficiles à réaliser en raison d’une tendance à l’ enroulement de l’ échantillon ( probablement dû au squelette chitineux externe) de ce fait je n’ ai pas pu trouver d’ autres images confirmant ce fait .

***********************************************

Les trompes déjà étudiées :

La trompe de la Circée marginée

.https://forum.MikrOscOpia.com/topic/17433-proboscide-trompe-insectes/?hl=tromp

La trompe du Bombyle major.

https://forum.MikrOscOpia.com/topic/18389-proboscide-trompe-dipt%C3%A8re/?hl=%2Bbombyle+%2Bmajor

Le proboscite de la puce .

https://forum.MikrOscOpia.com/topic/14885-puce-suite/

le probiscite du papillon

Ref 1 http://www.orchidee-poitou-charentes.org/spip.php?article1455

Les yeux des abeilles

Dominique.

-

Charançon trompe rostre

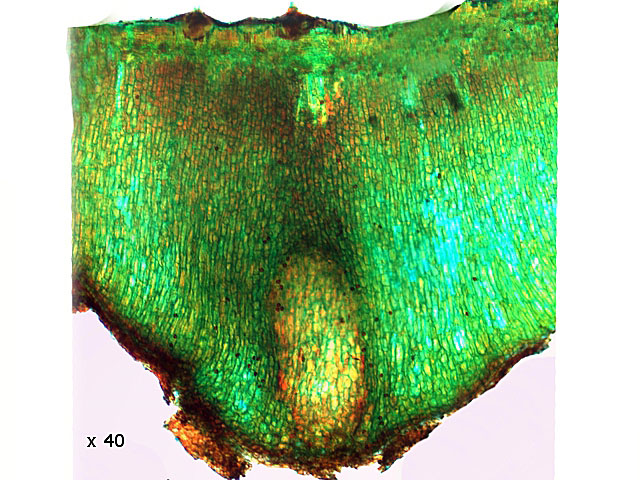

Sur un pilier de la serre deux charançons se tiennent immobiles (ce qui frappe d’emblée est leur taille).

Ce charançon longirostre nous donne l’opportunité de poursuivre l’étude des proboscides chez les insectes.

La bouche des charançons est située à l’extrémité du rostre. ( A ).

NB :différence entre trompe - rostre En fait en zoologie, chez les invertébrés, le proboscide est un prolongement souvent tubulaire et extensible de la région céphalique, le céphalon. Chez les insectes, il correspond à la trompe prolongeant la tête. ( Le rostre est un terme généralement utilisé pour désigner le prolongement antérieur rigide surmontant la tête de divers animaux (stylets des acariens et des insectes piqueurs, bec des charançons, pointe dentelée de certaines crevettes, etc.).

Cet insecte a une longueur 1, 3 cm ce qui fait de l’ espèce présente un grand charançon (la description la plus proche est le Charançon du pin Hylobius Abietis ( mais sur les exemples regardés il y a plus de tâches jaunes que sur mon spécimen. Donc doute quant au nom )

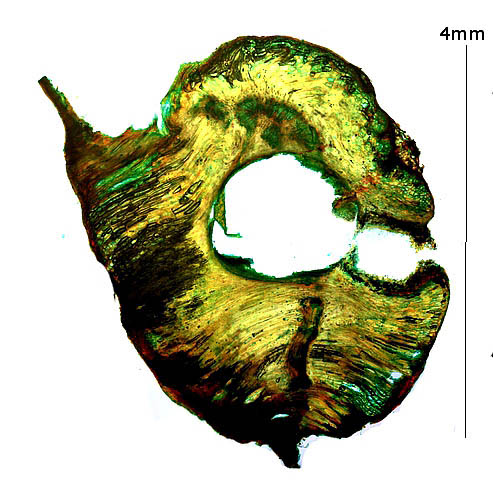

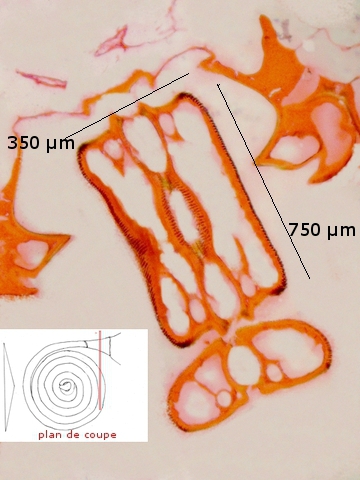

Etude du rostre :

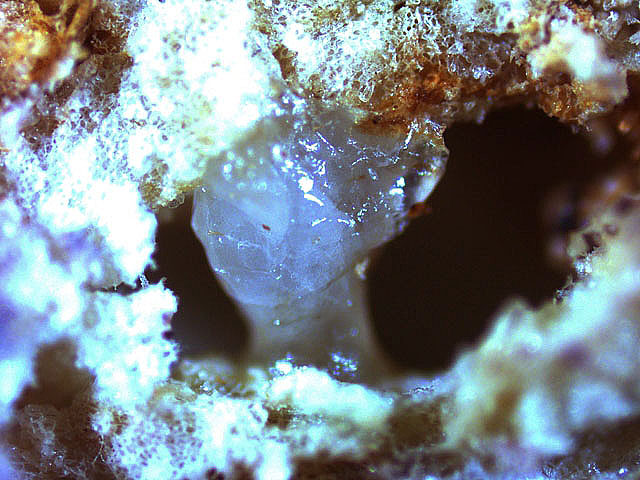

Les coupes ne sont pas très faciles -la paraffine n’ arrive pas à pénétrer correctement dans le rostre de tel sorte que le rostre s’ écrase lorsqu’ il est attaqué par la lame du microtome .

Présentation des 3 photos réussies :

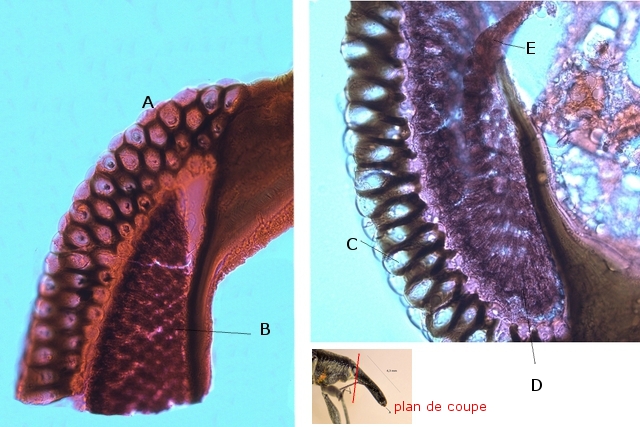

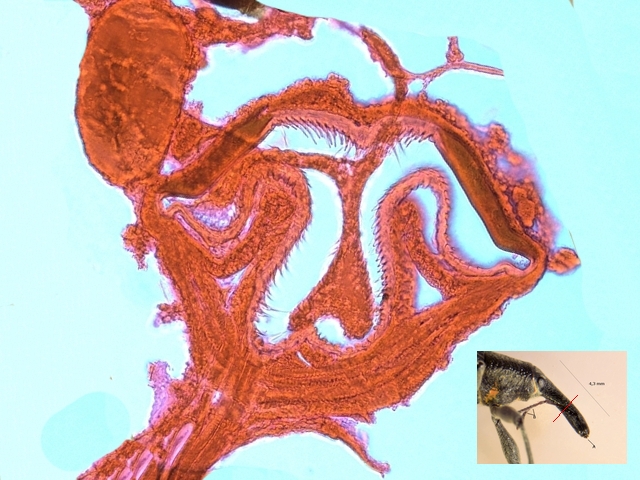

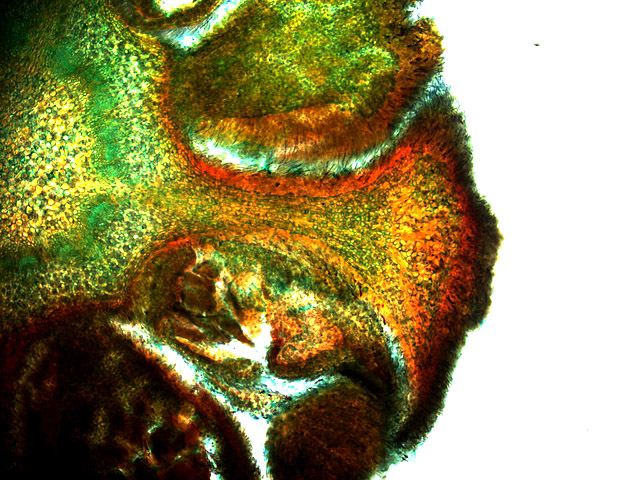

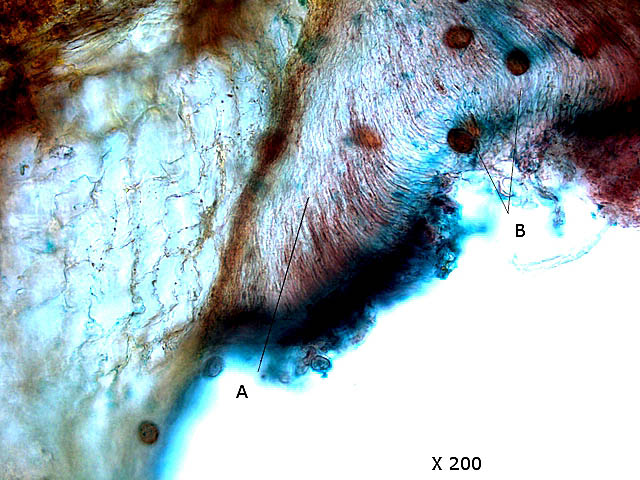

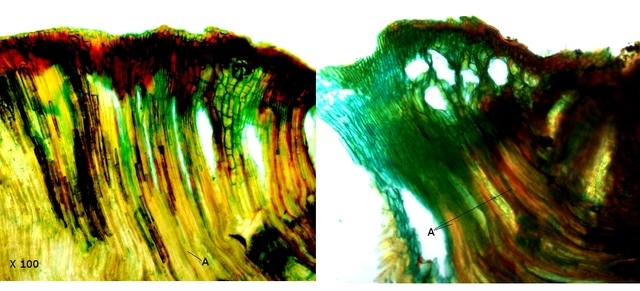

Photos au 600 centrées sur la paroi de l' hypopharynx:

Ce qui est frappant est l’importance (de la denture !) des épines qui tapissent la face interne de l’ hypopharynx . Ces épines reposent sur un volumineux matelas musculaire qui doit assurer la dilacération et surtout le transport des aliments La migration des aliments enfermés dans le tube rigide du rostre peut ainsi se faire vers l’ œsophage du charançon. ( on retrouve ici la même organisation qui existe chez l' escargot et la patelle - c'est à dire la présence d' une radula )

Pour résumer les éléments apportés par les photos précédentes on peut réaliser le schéma suivant

-

Bonsoir Patrick

3,8 g pour 50 ml d'eau correspond à une solution à 7,6 % donc idéale.

Amicalement

Dominique.

-

Bonsoir

Suivant les auteurs l' alun de potasse s' utilise à une dilution dans l' eau soit à 5% soit à 8 % ( conclusion j' ai fait une préparation à 7 %.).

La formule de Scrophulaire améliore bien la coloration .

Amicalement

Dominique.

-

Bonsoir Patrick

Merci beaucoup pour toutes les précisions que tu nous apportes .

Ton article redonne un coup de neuf à une vieille technique ( on s' écarte doucement de la moelle de sureau classique ).

Amicalement

Dominique

-

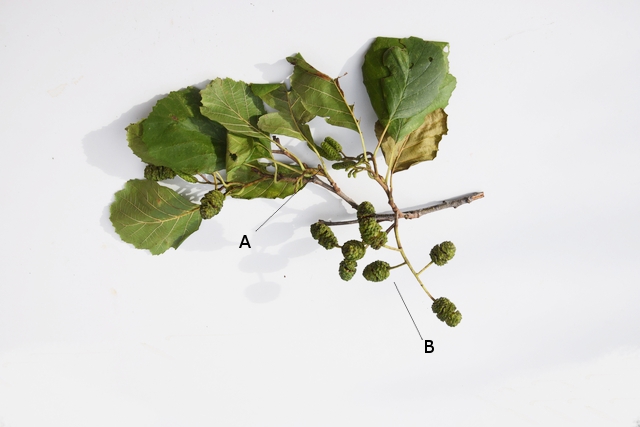

Ces graines ont une particularité elles sont organisées pour pouvoir flotter.

De chaque côté se sont développées des excroissances( A ) ; Lorsque les akènes sont munis d'excroissances en forme d'ailes, on obtient des samares (comme chez l'orme) ou des disamares (érable) Dans le cas de l’ aune les samares ont un rôle de flotteur .Les graines de l’ aulne ont besoin de soleil pour germer et se développer il faut par conséquent qu’ elles puissent se déplacer parfois assez loin et toujours en bord de rivière puisque la graine ne peut germer et l’ arbre se développer que si la terre reste constamment humide .

****************************

Deux autres exemples : Les chatons de noyer et de noisetier

Le noyer au mois d’octobre.

Dès la fin Aout le noyer développe les chatons du printemps – Ces chatons sont extrêmement discrets.

Coupe d’un chaton

NB - La préparation d’une coupe de chaton est difficile - Les éléments constitutifs ne sont pas jointifs et de ce fait ils tendent à se séparer à la moindre manipulation. La coupe au Ranvier étant réalisée ,il est nécessaire de poser cette coupe sur une lame et de réaliser les réactions ( fixation – coloration – lavage – déshydratation - montage ) sur cette lame sans toucher à l’ échantillon - les rinçages doivent se faire goutte à goutte sur une lame légèrement inclinée ) .

Le Noyer a des chatons qui ont un rayonné 5.

La structure de base :

Le noisetier au mois d’octobre

A noter une anthère très développé en comparaison avec les autres.*

Cette photos montre que le chaton du noisetier a aussi 5 fleurs par étage.

A - les anthères sont tous reliés à l’écaille par des étamines (parfois très courtes on parle alors d’anthère sessile). Les étamines ne sont pas visibles sur les préparations sauf sur cette dernière préparation où l’ anthère est visiblement relié à l’ androcée par le filet d’une étamine .

Conclusion : La fleur mâle, appelée chaton, se développe dès le mois de juin jusqu’à l’automne avant de rentrer en dormance jusqu’à la floraison entre mi-décembre et mars. Les chatons se déploient alors gagnant en longueur pour atteindre sur 5 à 10 cm en laissant leurs écailles jaunes s’ouvrir et libérer le pollen par l’ouverture des anthères.

Ref :

La hulotte N° 51

Dominique.

-

Chatons aulne noisetier noyer

L’automne commence annonçant l’hiver. Pourtant sur certains arbres le printemps est visiblement en cours de préparation. Ceci est bien net pour les arbres à chatons : l’aulne - le bouleau - le noisetier - le noyer.

Au printemps on connaît tous l’ aspect pendulaire de cette grappe de fleurs émettant souvent un pollen très volumineux blanc ou jaune ; Mais au début de l’ automne ?

Le plus curieux de ces arbres est l’Aulne. Sur l’ extrémité de ses branches se rencontrent les fruits de l’ année précédente ( les strobiles ), ceux de l’ année présente ,et les chatons en cours de formation .

A chaton organe mâle

B strobile organe femelle

Examen de l’organisation d’un chaton :

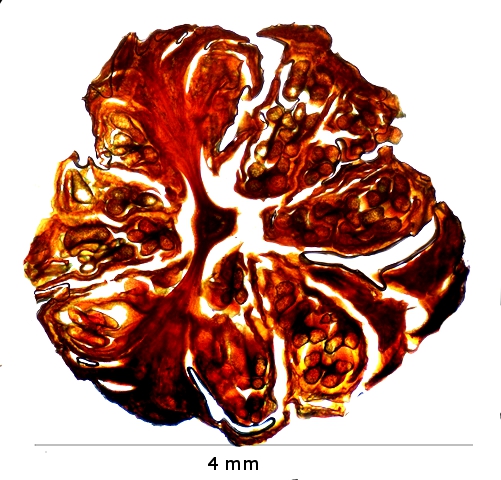

Coupe d’un chaton au milieu de se colonne :

On constate que sur la coupe le chaton est formé par trois structures disposées en rayons de roue, l’ axe central étant le pétiole de l’ inflorescence .

Analyse d’une de ces structures :

A - Sachant que le chaton est un empilement de fleurs ,que les fleurs ont à leur base une bractée et développent au-dessus pétales et sépales -( ou les deux associés les tépales) comment considérer cette formation A ? . Il serait possible de voir ici la présence d’une fleur simplifiée insérée à l’aisselle des bractées, sans périanthe (c’est-à-dire ni pétale, ni sépale), le nom le plus correcte serait une écaille

B - Les anthères sont la partie terminale de l'étamine des fleurs. Ce sont des sacs enduits intérieurement de tissu sporogène, où les grains de pollen sont produits. Les anthères absorbent le pollen lorsqu'il mûrit à l'intérieur. À la maturation, les anthères doivent s'ouvrir pour la libération des grains de pollens. Ici les anthères débutent leur formation et ne semblent pas avoir développé leurs sacs polliniques. On en compte autour de 15 par poche et 2 poches par fleur.

(Ici les anthères semblent enfermées dans des sacs.)

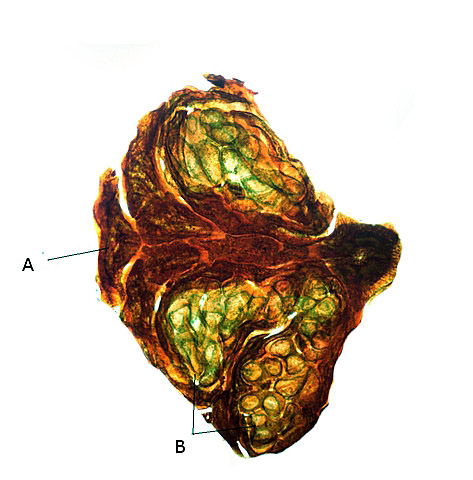

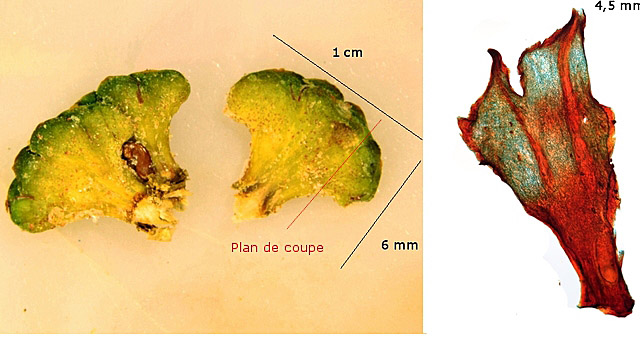

Les strobiles :

En botanique, c'est une structure présente sur de nombreuses espèces fongiques terrestres porteuses de sporanges densément regroupées le long d'une tige. Ce terme est aussi utilisé pour définir la forme terminale de l’évolution des organes femelles de l’aulne.

Les strobiles vont rester sur l’arbre durant 2 ans

Dès le mois de mai la fleur femelle une fois fécondée va se transformer en strobile On retrouve l’organisation du chaton c’est-à-dire un empilement de structures identiques.

A - une écaille épaisse et lignifiée. – la coupe de la photo de droite met en évidence l’organisation d’une écaille, en particulier en rouge les zones en cours de lignification

B - Sous cette écaille se développent deux graines (sur la photo il n’y a en a qu’une)- les akènes - En botanique, un akène est un fruit sec, indéhiscent, à graine unique, dont le péricarpe, plus ou moins sclérifié, n'est pas soudé à la graine.

Les strobiles restent fermés de nombreux mois. Pour s’ouvrir il est nécessaire que le gèle s’installe. L’écartement des écailles commence - Une difficulté apparaît pour les graines : les écailles se referment si le temps redevient sec et s’ouvrent en temps de pluie. Au bout de 1 an cependant une grande partie des graines a glissé vers l’extérieur.

-

Bonjour tryphon

Tu viens de nous faire une proposition intéressante ; je me suis toujours demandé comment un robot pouvait reconnaître les cellules sanguines et cela à grande vitesse

Amicalement

Dominique

-

Bonsoir Patrick

Très bonne idée

il te faut

-- le microtome de Ranvier basique.

-- de bonnes lames Lame feather professional https://www.artdubarbier.com/panier?action=show

-- une bombe réfrigérante pour travail de laboratoire

( il y a le choix sur le net )

Amicalement

Dominique.

-

bonsoir Patrick

Jean-Marie nous a signalé que le recueil d'espèces marines même planctoniques est soumis à autorisation, de l'Ifremer en l’occurrence...Cette information a été un peu déstabilisante ................ mais est ce toujours valable?

Les filets proposés dans le commerce ont des mailles entre 80 et 50 µm

Amicalement

Dominique

-

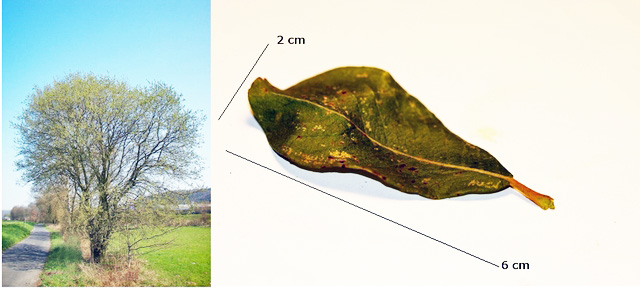

Galles du poirier

Ou rouille grillagée du poirier

L’automne est la période propice pour récolter les galles. A déjà été présenté

Galle du hêtre : https://forum.MikrOscOpia.com/topic/18794-galle-pointue-du-h%C3%AAtre/?hl=%2Bgalle+%2Bh%C3%AAtre

Galle de la ronce : https://forum.MikrOscOpia.com/topic/19423-galle-de-la-ronce/?hl=%2Bgalle+%2Bronce

Galle du saule : https://forum.MikrOscOpia.com/topic/19441-galle-sur-le-saule-marsault-salix-caprea/?hl=galle

Une autre galle est souvent trouvée sur la feuille du poirier

Dans ce cas il s’agit d’un grand poirier .Autrefois ils étaient rencontrés dans les cours de vielles fermes - ces grands poiriers servaient à faire un poiré ( cidre de poire ) de grande qualité.

La feuille vue par-dessus, au mois de mai, présente des taches de rouille

(Taches orangées).

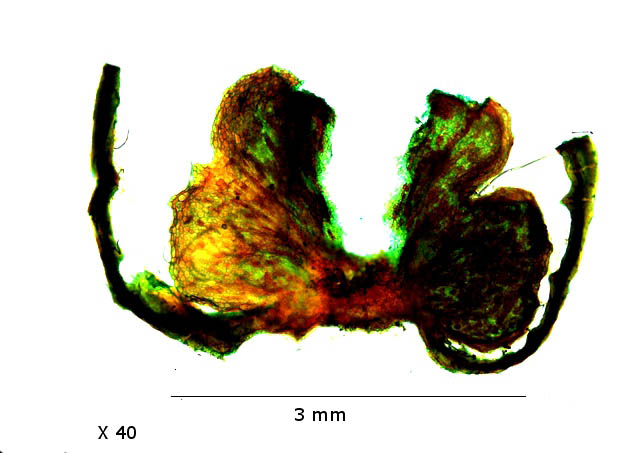

La feuille vue par-dessous au mois de septembre permet de découvrir une formation boursouflée d’où sortent des filaments en forme de pinceau ;l’ aspect est celui d’une galle ( formation créée à partir des cellules modifiées de la feuille) qui dans ce cas portera le nom d’ écidie.

L’histoire de la rouille du poirier est complexe ( hétéroxénie ) le parasite doit passer par deux hôtes différents : le poirier qui est un angiosperme et le genévrier ou le thuya qui sont des gymnospermes.

A l’automne et durant l’hiver les basidiospores issues du thuya ou du genévrier vont se poser sur la face supérieure des feuilles, transportées par le vent

Au mois de mai - juin apparaissent de petites pustules noirâtres : les spermogonies.

Ces spermogonies vont contenir des spermaties, très petites cellules unicellulaires

Qui en fonction de leur valence + ou -- vont s’appareiller.

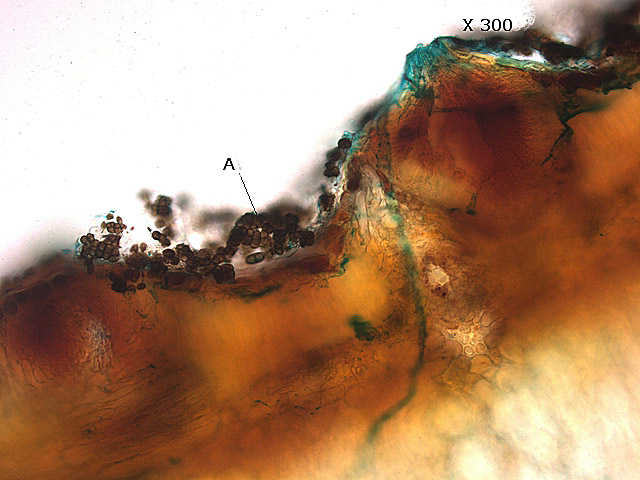

Cette observation pose une difficulté par rapport au schéma théorique :

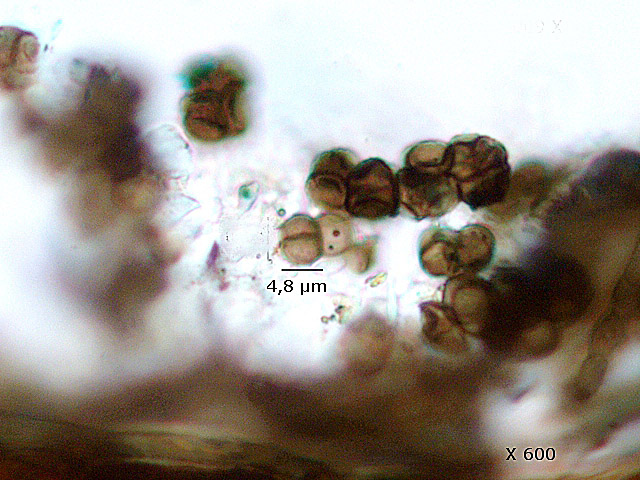

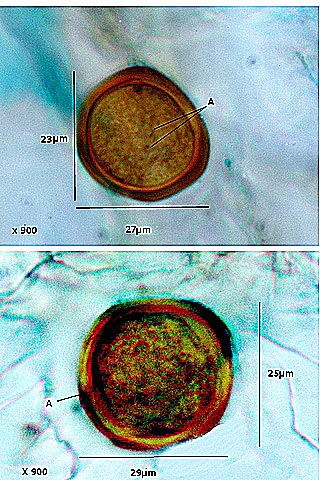

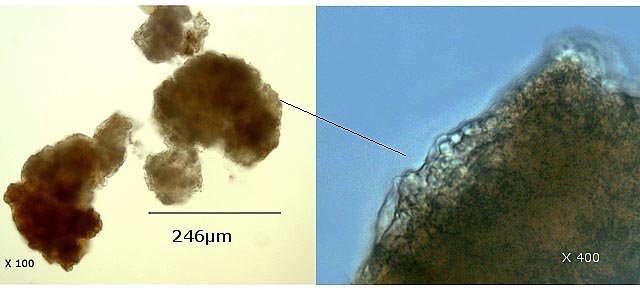

En A , cette photo met en évidence des spores sur la face supérieure de la feuille dans les protubérances que forment les spermogonies mais ici cette spore ne ressemble pas à des spermaties qui sont , selon la définition ,de très petites cellules allongées de entre 4 et 7 µm de longueur et entre 1,8 et 2,3 µl de largeur et qui ne sont vues qu’ au printemps .L’ aspect sur les photos est celui de la présence d’ urédospores plutôt rondes et de couleur noire qui n’ auraient pas évolué depuis leur migration du premier hôte .—étrange -?

En bleu probable hyphe de pénétration vers la face inferieure de la feuille.

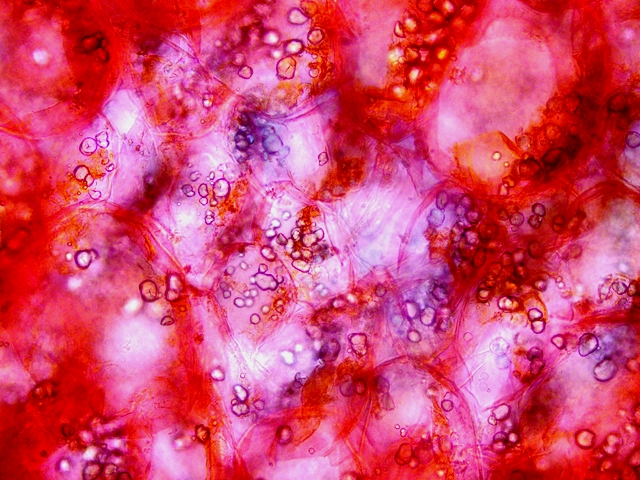

A fort grossissement :

Le cycle se poursuit par le développement d’un mycélium à deux noyaux (dicaryon)

Ce mycélium migre vers la face inferieure de la feuille en juillet – aout.

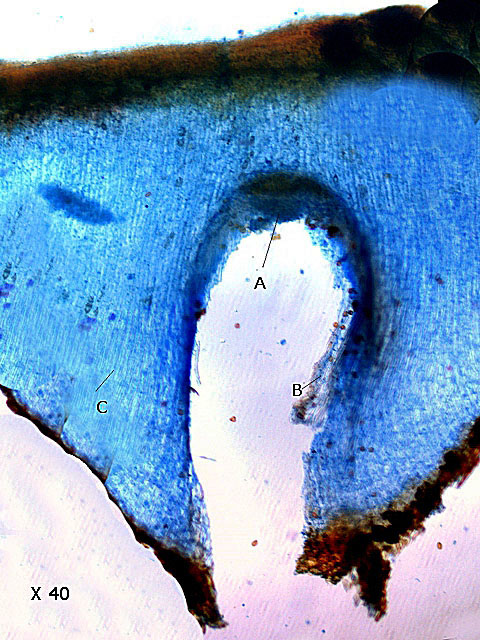

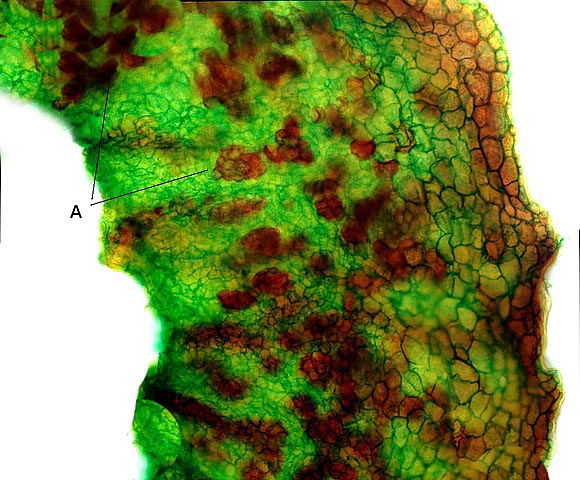

Cette migration s’accompagne d’une considérable modification de la morphogénèse des cellules de la feuille qui se place en lignes serrées pour former des conceptacles appelés les écidies.

A – zone du développement de la mycose.

B – Filaments de Pseudiosporium.

C – Parenchyme avec la modification de son architecture de base.

Cette photo montre bien la transformation pathologique des cellules de la face inferieure de la feuille qui normalement sont de type épithélium et ici deviennent de type parenchymateux avec formation de colonnes. (coupe un peu en dehors d’un écidie partie basse de la photo ).

Dans un second temps apparaissent des filaments formés toujours à partir des cellules de la feuille .Ce sont ces filaments qui vont se prolonger en dehors du conceptacle (, filaments appelés Pseudoperidium) d’où le nom de rouille grillagée.

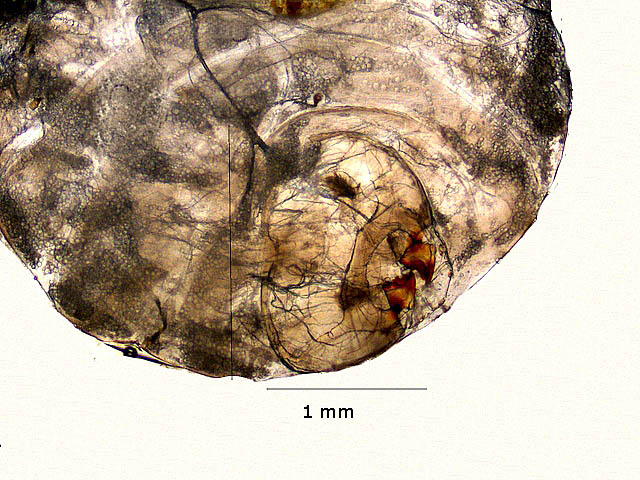

Au fond (donc partie haute du réceptacle) se forment des ecidiospore binucléées. ( A ) . Les ecidospores ont été rejetées vers l’extérieur – il en reste quelques-unes accrochées aux pseudoperidiums.

A – Conidiophores

B – Ecidiospores

Ces ecidiospores sont des cellules globuleuses plus ou moins ovales, elles semblent avoir une double paroi ; elles mesurent

A – Pores germinatifs .

En automne le pseudoperidium se désagrège, les écidies s’ouvrent et vont se disperser ( dispersion par le vent ) .

Les ecidiospores vont alors contaminer les thuyas ou les genévriers .à la fin de l’hiver. Sur les jeune rameaux de l’arbre vont apparaitre des pustules dans lesquelles vont se développer des Téleutospores. Au printemps les pédicelles des téleutospores vont s’agglutiner pour développer une formation bien visible : les cornicules de 5 à 10 mm de long.

La téleutospore a deux noyaux. Elle voit ses deux noyaux fusionner qui vont subir alors une méiose pour donner une baside cloisonnée portant 4 basidiospores haploïdes qui dispersées iront contaminer un poirier sur la face supérieure de la feuille … et le cycle recommence ….

Le responsable de cette pathologie est un champignon du nom de :

Gymnosporangium sabinae

Existe aussi Gymnosporangium confusum

Gymnosporangium clavariifome

Conclusion

Une feuille normale va donc développer des modifications considérables dans son architecture du fait de la présence d’un champignon qui synthétise une ou des molécules ( Nature ? ) Ces molécules ont donc le pouvoir de modifier la lecture de certaines bandes d’ ADN du génome de la feuille de l ’ arbre .

Références :

Ref :http://www.papillonsetjardin.org/viewtopic.php?f=36&t=8117

Ref : http://www.cercle-myco-bruxelles.be/Publications/02/Gymnosporangium%20sabinae%20low.pdf

La rouille du poirier a déjà été traitée sur le site de MikrOscOpia : ( du point du vue de la https://forum.MikrOscOpia.com/topic/15342-rouille-poirier/?hl=rouillerouille et non de la galle )

Dominique .

-

Bonsoir Patrick

le livre est toujours en vente – cliquer sur publication

L’AMFB vient de publier une troisième édition, corrigée et augmentée , du livre “MICROSCOPIE ET CHAMPIGNONS”

Auteur : Marcel Lecomte (187 pages, en format 24x16 cm, imprimé sur papier brillant ; poids : 485 g)

Après des considérations et des conseils pratiques au niveau du choix du matériel, l’auteur réalise une synthèse de toutes les techniques, actuelles ou actualisées, utilisées pour l’étude microscopique des champignons, avec des modes opératoires et des schémas de travail très détaillés, accompagnés de conseils ou tours de main inédits et de tableaux de synthèse très parlants

Pour les possesseurs des éditions 1 & 2, ils trouveront, en bas de page, des liens vers un corrigendum et un addendum, pour la mise à jour.

Prix de vente : 42,00 € (au profit de l’AMFB)

Frais de port

Pour la Belgique : + 7,00 €

Pour la France : + 14,00 €

Bonne nuit

Dominique.

-

Bonjour Patrick

Le Langeron est un excellent ouvrage mais tu y trouveras les préparations faites il y a plus de 100 ans et la majorité des produits utilisés ne sont plus disponibles ;de plus cet ouvrage a été écrit pour les laboratoires spécialisés - bref l' amateur s' y noie - mais il fait bien dans la bibliothèque .

Il y a peu d' ouvrages sur les préparations microscopiques

pour la botanique il y a un excellent ouvrage mais en Allemand Mikroskopisch botanisches praktikum de trés belles images - et des dessins explicatifs sur la manière de faire

Pour la mycologie il y a eu un remarquable ouvrage Belge Sémininaire de microscopie 2012 organisé par l' association des mycologues francophones de Belgique (http://www.amfb.eu ) cet ouvrage en réalité parle et présente toutes les préparations que l' on peut faire en Botanique il est parfait .

Amicalement

Dominique .

-

Bonjour Patrick

Voilà une liste de fournisseur

En France

Begenat www.begenat.com ( le vert d’ iode est un peu faible Il nécessite un temps de coloration d’au moins 30 minute).

Mon Droguiste pour les alcools dont l’ alcool isopropylique

https://www.mondroguiste.com/boutique/recherche_resultats.cfm?code_lg=lg_fr&mot=alcool+isopropylique

Pour la mycologie tous les produits sont disponible chez ( pour amateur )

https://www.naturedupaysdecoutances.fr/reactifs-et-colorants/

En Angleterre

Brunel http://www.brunelmicroscopes.co.uk/solvents.html ( un choix large et suffisant )

En Espagne on trouve aussi du bleu coton

https://www.letslab.fr/bleu-coton-de-lactophenol-en-solution- pour la mycologie

pour la mise en œuvre

https://forum.MikrOscOpia.com/topic/18335-colorants-colorations-v%C3%A9g%C3%A9tales/

Amicalement

Dominique .

-

Bonsoir Jean Luc

Cette altération de la construction cellulaire suite ,soit à une modification de la lecture du génome , soit suite à une modification du génome lui-même ,est l’ explication de l’ apparition des tumeurs bénignes ou malignes chez les animaux donc l’ homme.

Par exemple pour le cancer du poumon le benzopyrène diol époxyde (BPDE) contenu dans le tabac, réagit chimiquement avec l'ADN, formant une liaison très étroite à la nucléobase guanine. Cette liaison induit une incapacité des gènes à fabriquer les protéines appropriées et l'ADN ne peut plus être reproduit correctement lors de la division cellulaire, ce qui peut conduire à une mutation permanente qui transforme une cellule saine en cellule cancéreuse.

Amicalement

Dominique.

-

Galle sur le saule marsault (Salix caprea)

L’examen des feuilles des Saules Marsault qui poussent le long du chemin pas loin de la maison ont débuté leur chute d’automne - En examinant ces feuilles on y découvre des excroissances de formes diverses.

Aspect de l’arbre et feuille normale.

Forme des galles du Saule :

Il existe sur une même branche deux galles de formes différentes – la première s’ étale sur la face inferieure de la feuille - la seconde fait une petite perle posée sur la nervure principale

Coupes des galles

Coloration Acriflavine - Bleu Alcian

Coupe de la petite boule - elle a un diamètre de 3 mm .

Lorsque l’ on ouvre la boule il est constaté un grand nombre de petits grains très durs, qui sont les crottes de la larve .Ses grains sont eux même l’ agrégation de grains de la taille d’une cellule végétale

L’ explication est apportée par la coupe suivante : Il est possible que sous l’effet de la désorganisation de la bande d’ ARN ( ref 1 explication pour la galle du collet ) la construction cellulaire soit totalement perturbée .Dans le cas de cette galle de nombreuses cellules ont développé des dépôts de lignine donnant des sclérites (.Ce dépôt se réalise sur les cellules mortes du sclérenchyme).Ces cellules se sont agrégées formant de petits grains .C’est l’ accumulation de ces petits grains qui va être à l’ origine des crottes découvertes dans la galle .

A – Sclérites

La coupe de la seconde galle ne montre pas la même désorganisation .Elle est située sur la nervure médiane de la feuille.

Il n’y a pas de sclérites.

Cette galle est vide. Son habitant a pris son envol.

Examen d’une partie du parenchyme

Il est constaté que les cellules se sont considérablement allongées ; dans ce cas les cellules du sclérenchyme se sont transformées en fibres avec un rôle de soutien. .( Avec les deux exemples de cet article on peut noter le caractère très modelable de la lecture de l’ ADN qui en fonction de l’ environnement modifie la réalisation de son programme ; on est dans le domaine des études épigénétiques )

A la coupe le parenchyme est de consistance très résistante – du même type de résistance que l’on rencontre en coupant du bois .

Les deux galles ont donc des désorganisations différentes - on peut donc suspecter deux insectes différents ayant injecté au moins deux produits chimiques différent .

Pour prendre conscience de la modification architecturale, on réalise une coupe de la feuille de Saule saine c’est-à-dire non atteinte sur le limbe et sur une nervure.

Coloration au Bleu Etzole (Bleu violet+Crysoidine+Astra bleu)

Coupe du limbe

A - Cellules superficielles

B – Parenchyme palissadique

C – Parenchyme lacuneux

Coupe de la nervure principale (médiane) de la feuille.

Pour en savoir plus

Les galles de saule peuvent être causées par des hyménoptères de la famille de Thandrenididae du genre Pontania . Ces insectes sont de grosses guêpes à taille large, soit noires (mâles) ou brunes (femelles). Les larves de tenthrède de saule sont vert pâle ou jaune et n'ont pas de pattes. Les femelles de Tenthrède insèrent des œufs dans de jeunes feuilles de saule, qui forment une galle à chaque emplacement d'œufs. L'activité des tenthrèdes crée des galles rondes, vertes ou rougeâtres sur les feuilles de saule. Le Genre Pontania contient 42 espéces .

La galle en boule pourrait être causée par Pontania pacifica ( ref 3) – par contre pour la seconde je n’ai rien trouvé.

Référence

Ref 1 : https://forum.MikrOscOpia.com/topic/19423-galle-de-la-ronce/

Ref 2 : https://fr.haenselblatt.com/what-are-willow-galls

Classification

Règne Animalia

Embranchement Arthropoda

Classe Insecta

Super-ordre Endopterygota

Ordre Hymenoptera

Sous-ordre Symphyta

Super-famille Tenthredinoidea

Famille Tenthredinidae

Sous-famille Nematinae

Genre Pontania

Dominique .

-

Sur le plan botanique cette déformation est tout à fait remarquable.

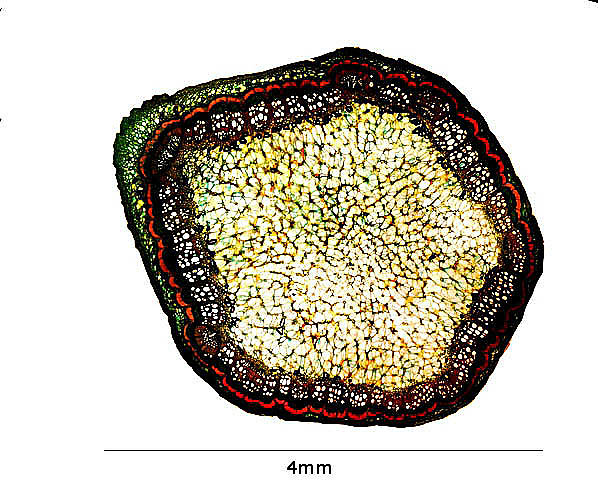

Coupe d’une tige saine (panorama de 26 images au X 40) – à main levée avec un microtome de Ranvier .

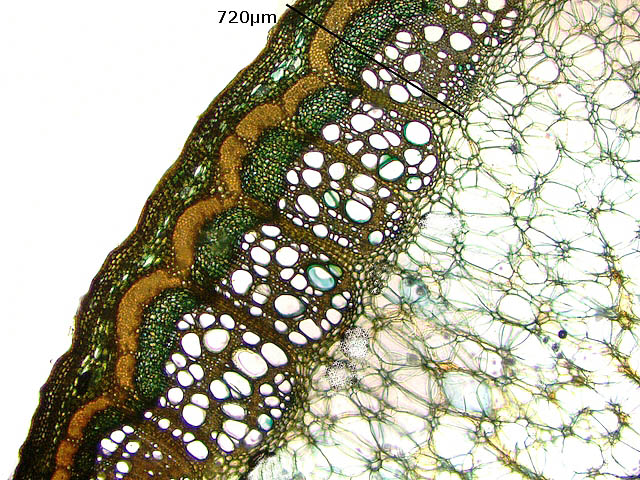

Examen de la paroi au X 100

A B C D E F G

-A zone épidermique

-B parenchyme cortical

-C sclérenchyme

-D phloème secondaire

-E vaisseaux du xylème

- F fibre du bois

-G parenchyme médullaire

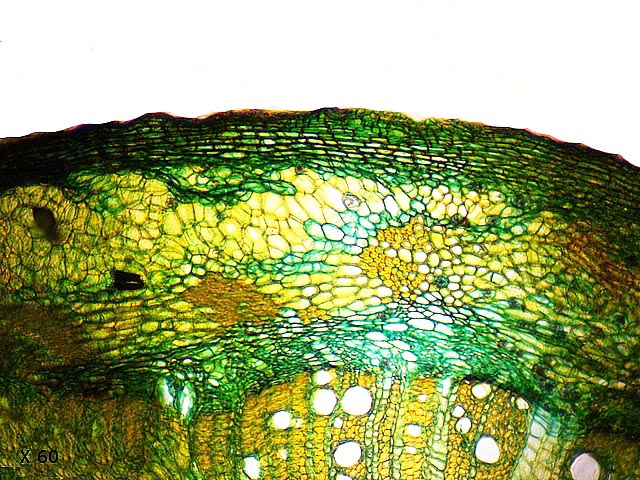

Coupe des tissus pathologiques : étude au X 100.

L’ altération des tissus est tellement importante qu’ il ne semble plus y avoir quoique ce soit de commun avec la structure histologique d’ une tige de ronce normale .

Pour en savoir plus :

Reference : https://fr.wikipedia.org/wiki/Diastrophus_rubi

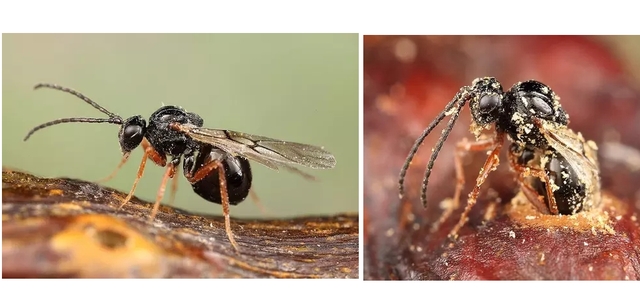

Diastrophus rubi est une très petite guêpe cynipidé noire brillante et discrète, d’une longueur maximale de 2,5 mm, avec des pattes brunes et des ailes veinées relativement grandes. Ce Cynipidé produit une galle allongée principalement sur les tiges de la Ronce bleue (Rubus caesius), mais également sur celles de la Ronce commune (Rubus fruticosus) voire du Framboisier (Rubus idaeus). Bien que peu nocive, elle est parfois considérée comme néfaste dans les cultures.

La galle contient de nombreuses loges individuelles. La jeune galle a une couleur verte marbrée de rouge, puis, en vieillissant, devient blanc-gris, criblée de petits trous circulaires par lesquels les imagos ont émergé.

Ce cynipidé hiverne à l'état de larve et se nymphose au sein de sa galle au printemps. Lorsque l'imago émerge, il est recouvert d'une fine substance blanche provenant de sa cellule. Après l'accouplement à la fin du printemps, la femelle introduit ses œufs dans les jeunes rameaux tendres de l'année. Ensuite, la nouvelle galle apparait au milieu de l'été, et peut contenir jusqu'à 200 larves blanches portant une capsule céphalique, chacune ayant sa propre loge

.

**************************

Les galles apparaissent lors de l'arrivée de l'agent causal (agent cécidogène) sur un hôte favorable. Il peut s'agir de la pénétration d'un parasite (champignon, nématode) dans les tissus, du recouvrement de leur surface (bactéries) ou de la ponte (oviposition) dans le cas des insectes. Il existe souvent une spécificité d'hôte, un cécidogène ne provoquant de galle que sur un petit nombre d'espèces de plantes, voire une seule, et sur des organes aptes à la cécidogenèse, fréquemment les feuilles. La spécificité se manifeste d'abord par une reconnaissance entre la plante et le parasite, purement chimique dans le cas de bactéries ou de champignons (intervention de glycoprotéines appelées lectines), faisant intervenir le comportement instinctif dans le cas des insectes. Après un temps de latence, dû à la croissance du pathogène ou à l'éclosion de la larve, apparaissent les symptômes caractéristiques de l'atteinte cécidienne : c'est la phase active du développement de la galle (maturité) qui est synchrone avec la nutrition du parasite. La mort de ce dernier ou son départ (dans le cas des insectes) entraînent le dessèchement ou la disparition de la galle (phase de postmaturité). Certaines galles très dures peuvent persister longtemps à l'état sec.

Sur le site de MikrOscOpia il y a déjà eu deux présentations de galle

De la vigne

https://forum.MikrOscOpia.com/topic/15935-pay%C3%A9-de-galles/?hl=gale

Du hêtre

https://forum.MikrOscOpia.com/topic/18794-galle-pointue-du-h%C3%AAtre/?hl=rosier

Dominique.

-

Galle de la ronce

Lors d’une marche dans la forêt voisine (Balleroy 14) l’attention a été attirée par une branche de ronce qui ne ressemblait pas aux autres ; elle portait une zone renflée sur 6 cm .

Une coupe est réalisée :

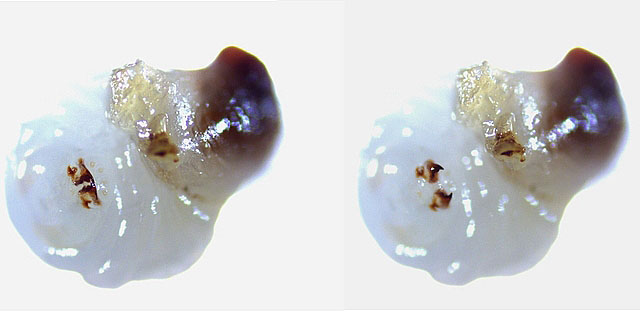

La surface de section met en évidence la présence de plusieurs petites logettes

Certaines sont vides - En A il y a une larve – En B il y a une larve desséchée –

La larve n’occupe pas la totalité de la loge mais bouge dans l’espace de la logette d’environ 3 mm

La larve est retirée de son habitat :

Le corps est parcouru par des ondulations .Les mandibules sont bien fonctionnelles et se ferment et se rouvrent régulièrement

Ce type de mandibules est de type broyeur ; C’est un type de mandibules que l’on retrouve chez les hyménoptères.

En fait le responsable de cette déformation est un hyménoptère qui a déposé ses œufs sous l’écorce d’une tige de ronce.

Cet hyménoptère une guêpe : Diatrophus rubi. (Images issues du Net).

-

Bonjour Solito de Solis

La réponse a la question du système sensoriel de la trompe relève de la microscopie électronique et je n' ai pas d 'éléments pour apporter un début de solution. Il n'est pas facile de trouver des documents sur le sujet ( ou je ne sais pas,bien me débrouiller ).

Amicalement

Dominique .

-

La bouche et le pharynx :

Par la suite les coupes se situent sur la partie initiale du pharynx en arrière de la trompe.

Ouverture de la trompe dans la bouche du papillon .

cette partie initiale de la bouche corespond à l' origine des maxilles.

Zone pharyngée antérieure

A – canal alimentaire

B – coupe des yeux

C – masses musculaires du pharynx qui doivent jouer un rôle important dans l’aspiration du liquide.

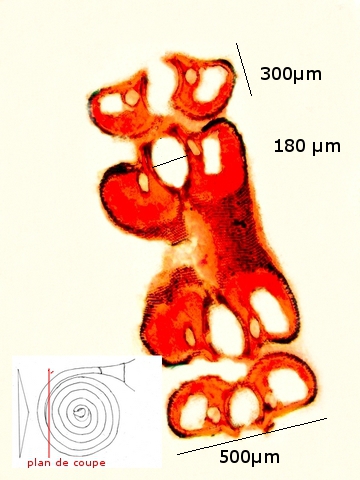

Anatomie des maxilles

Il faut savoir que les pièces buccales des papillons sont transformées en trompe, enroulée en spirale pour aspirer le nectar. La trompe est formée par les maxilles qui sont fortement allongées et reliées entre elles par deux coaptations : l’antérieure formée de soies et la postérieure formée de crochets qui les solidarisent fortement, formant ainsi un canal qui permet l’aspiration du nectar. Toutes les autres pièces buccales sont atrophiées ou absentes, à l’exception des palpes labiaux.

Au repos, elle reste enroulée en spirale comme un ressort de montre, sous l'effet d'une lame élastique qui court tout au long de sa paroi supérieure. Une succession d'anneaux de chitine maintient la canalisation béante quelle que soit sa courbure.

Lorsque le papillon veut se nourrir, il contracte une série de plusieurs centaines de minuscules muscles obliques, situés dans l'épaisseur de la trompe (les muscles extenseurs) qui provoquent le déroulement. Au premier tiers de la longueur, des muscles spéciaux coudent la trompe vers le bas. Cette articulation souple favorise en particulier la recherche du nectar dans les corolles les plus étroites et les plus profondes. Sans même avoir à baisser la tête, le papillon déplace sa trompe pour explorer tous les recoins des fleurs qu'il visite

Dans la tête de l'insecte, l’aspiration du liquide est sous la dépendance de muscles pharyngés.

. Les papillons de jour se posent sur les corolles. Grâce à des organes gustatifs très sensibles situés au bout de leurs pattes, ils savent immédiatement s'il y a lieu de déployer leur trompe qui est protégée, au repos par son enroulement.

**************************************************************

Ces articles mettent en évidence la multitude des déclinaisons que la nature a opéré sur le thème du Proboscite.

Il avait déjà était fait l’étude d’une trompe ( Proboscite ) sur MikrOscOpia :

La trompe de la Circée marginée

https://forum.MikrOscOpia.com/topic/17433-proboscide-trompe-insectes/?hl=trompe

La trompe du Bombyle major

https://forum.MikrOscOpia.com/topic/18389-proboscide-trompe-dipt%C3%A8re/?hl=%2Bbombyle+%2Bmajor

Le proboscite de la puce

https://forum.MikrOscOpia.com/topic/14885-puce-suite/

Dominique .

.

-

Papillon trompe anatomie

Sur les étagères du garage il y avait deux papillons morts - je me suis souvenu d’ avoir noté la présence de l’un d’entre eux au mois d’ octobre l’année dernière qui virevoltait cherchant un abri pour passer l’ hiver ..

Photo d’un paon du jour extrait du web :

L’ examen des papillons ne présentait aucune anomalie notable - mais ce qui m’ intriguait , était leur trompe presque invisible derrière les palpes labiales . Cette trompe était soigneusement enroulée.

Après déshydratation , bain dans la paraffine à 56° 3 jours , inclusion dans la paraffine. Puis la trompe est coupée au microtome par coupes de 8 µm.

On va se heurter à une difficulté pour interpréter les coupes - en effet l’ enroulement n’ est pas dans un plan . L’insecte a enroulé sa trompe en spirale en suivant la forme ‘ d’ un cône – le nombre d’enroulements suivant les coupes ne sera donc pas le même -

Les photos ont toutes été recadrées , donc leur grandissement est variable .Pour aider à la lecture ,les dimensions ont donc été notées .

Coupe dans le plan transversale (ou axiale) d’avant en arrière :

La trompe est donc formée de deux structures symétriquement disposées .Ce sont les maxilles droite et gauche . qui sont liées sur leur versant interne.

Cette coupe passe par le centre de l’ enroulement -elle ne prend donc pas en compte le dernier enroulement qui se situe plus vers la pointe du cône ( d’où l’ espace entre les deux series ).

A – palpes labiaux.

Cette coupe a été réalisée dans la partie supérieure du cône . Il n’y a donc que les 3 derniers tours qui sont représentés ,La partie terminale de la trompe , celle qui est au contact du nectar de la fleur s’ouvre par deux orifices .

La forme de la trompe se modifie nettement à la proximité de la bouche .

Ce phénomène est bien visible sur la photo 2 (de la vue externe en macroscopie).

Il s’ agit d’une zone de transition complexe avec déformation des maxilles .

-

Bonsoir

Il faut reconnaître que c'est superbe

Amicalement

Dominique.

-

Bonjour

On ne peut que te féliciter pour ta manipe et les astuces que tu as dû développer pour arriver à ton résultat.

Un résultat un peu semblable avait déjà été publié sur MikrOscOpia mais la photo avait été prise l’ hiver

https://forum.MikrOscOpia.com/topic/3741-cristaux-de-neige/?hl=%2Bcristaux+%2Bneige

Amicalement

Dominique

-

Tomate Nécrose apicale sur fruits

(blossom-end rot)

Depuis plusieurs années mes tomates ont la zone apicale noire.

Ces deux photos mettent en évidence - une lésion bien limitée avec un contraste brutal entre la zone du tissu nécrosé (, tissu qui dans ce cas prend la couleur sombre, limite noir) et la zone de tissu sain.

Pour la tomate L’explication de cette maladie nous est apportée par les articles

Reference 1 et 2

Selon ces articles il s’agirait d’une carence en calcium. Ce qui ne veut pas dire grand-chose si on désire une explication plus détaillée.

De plus devant la liste des conditions reconnues comme pouvant induire cette pathologie il est remarqué que presque toutes les situations de culture sont évoquées.

L’ article signale qu’il ne s’agit pas d’une maladie fungique. Les colorations au Bleu Coton et au Rouge Congo confirment cette affirmation – ( mais ne peuvent déterminer s’il pourrait s’agir d’une maladie bactérienne )

Sur ces deux coupes il n’est pas mis en évidence de lésion fungique : pas d’hyphe, pas de conidie.

Par contre les cellules de la zone atteinte sont altérées :

Etude du tissus pathologique :

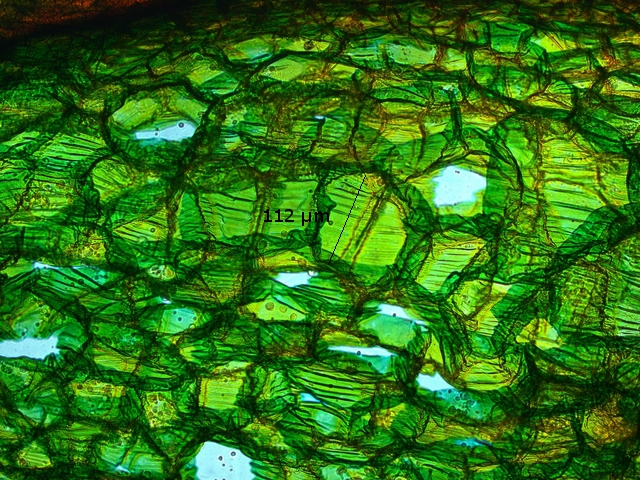

Sur cette préparation les vacuoles sont peu nombreuses , les cellules sont de petite taille et apparaissent plissées , comme contractées par disparition du cytoplasme .Ces cellules agglutinées les unes contre les autres ont une taille qui ne dépasse pas les 112 µm . Leur paroi semble désorganisée.

Donc ce tissu nécrotique est le lieu d’une déshydratation et d’un debut de cytolyse. Ces lésions en pathologie végétale sont regroupées sous le terme de flétrissement.

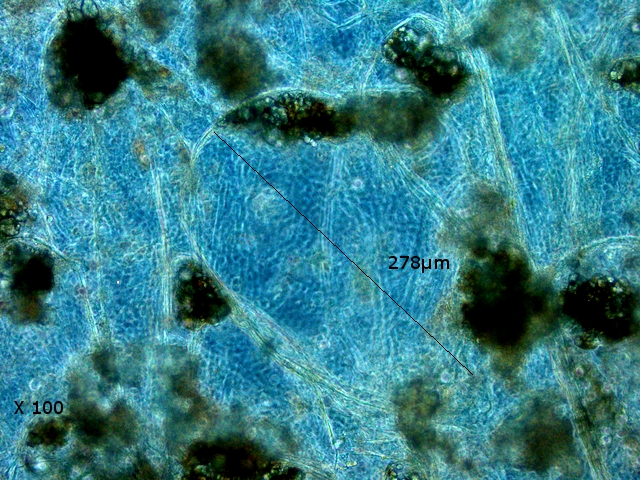

Il est réalisé une coupe de tissu sain sans coloration, ce tissu sain très riche en eau est de manipulation difficile - on ne le colore pas mais le contraste de phase est utilisé.

Les cellules sont très volumineuses autour de 278µm . Les vacuoles ont tendance à être regroupées ,les parois sont bien dessinées , non plissées ( cet aspect est bien différent de celui du tissus nécrosé ).

Pour trouver un début d’explication il faut reprendre une coupe macroscopique

Il est constaté que la lésion nécrotique débute sur les axes vasculaires et non dans le parenchyme, la lésion est bien limitée séparant parenchyme sain et parenchyme malade. Cette image évoque un processus thrombotique, la limite de la thrombose est bien nette, au-delà de cette limite le tissu est nécrosée. ( Revoir aussi la photo n°2)

Ces images de plaque noire nécrotique de la tomate sont très semblables à celle que l’ on rencontre chez l’ homme dans le cas des ulcères artériels par thrombose d’une artère périphérique .

On constate dans le cas de l’ ulcère artériel humain une lésion bien limitée dans son contour avec un couverture nécrotique noire dans le premier cas puis après détersion d’une lésion atone avec bourgeonnement débutant ( plutôt atone dans le second cas) .

Pour les auteurs l’ origine serait en rapport avec le métabolisme du calcium de la plante : le manque de calcium réduirait la perméabilité de la paroi de la cellule , mais cette explication ne tient pas compte du fait que le processus commence le long des axes vasculaires et n’ est pas un processus diffus à tous le parenchyme

Le calcium est un élément minéral essentiel pour l'équilibre électrolytique et pour le fonctionnement normal d'un grand nombre de mécanismes de régulation.( – et chez l’ homme pour la formation et la protection des os.)

Ce que ne nous dit pas l’article est comment le manque de calcium peut être responsable d’une thrombose des vaisseaux de la tomate

En biologie humaine il existe un lien entre calcium et thrombose ( par l’ intermédiaire de l’ agrégation des plaquettes - http://www.theses.fr/2017SACLS310

Existe-t-il un mécanisme de thrombose semblable chez les végétaux ?

Un mécanisme de thrombose des vaisseaux chez les végétaux est bien connu c’est celui de la cavitation mais le métabolisme du calcium ne semble pas intervenir - seul est important la déshydratation dans ce phénomène. (Reference 3)

Certaines bactéries favorisent les thromboses vasculaires en développant la survenue de bouchon gommeux (référence 4). Dans les articles sur la nécrose apicale de la tomate on n’évoque jamais les pathologies bactériennes ou virales.

Conclusion : Quel que soit le site , l’ explication est le manque de calcium , mais personne ne donne d’ explication biochimique sur les processus pathologiques que ce manque de calcium entraîne .

Dans ce petit article est évoquée la possibilité d’une thrombose des axes vasculaires périphériques en raison de l’aspect anatomo-pathologique de la maladie

( Mon doute sur le manque de calcium vient du fait que j’ enrichis tous les ans mon terrain avec de la chaux ; ce qui rend le manque de calcium peu probable. Par contre que certains plants de tomate aient des troubles de l’absorption du calcium ou du métabolisme calcique est possible. (Effet pervers de la sélection?)

Quant au programme d’ hydratation qui est tenu pour en partie responsable il ne tient pas compte du fait que sur une trentaine de pieds il n’y a que quelques pieds qui sont porteurs de la maladie ( parfois ces quelques pieds sont nombreux) mais il y en a toujours qui ne développent pas la maladie et cela avec le même régime d’ hydratation .

Reference

Ref 1 http://ephytia.inra.fr/fr/C/5158/Tomate-Necrose-apicale-sur-fruits

Ref 4https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01811789.1987.10826874

Dominique .

Charançon trompe rostre

dans Dominique

Posté(e)

Bonsoir Jean- Luc

Merci pour ce complément d’informations.

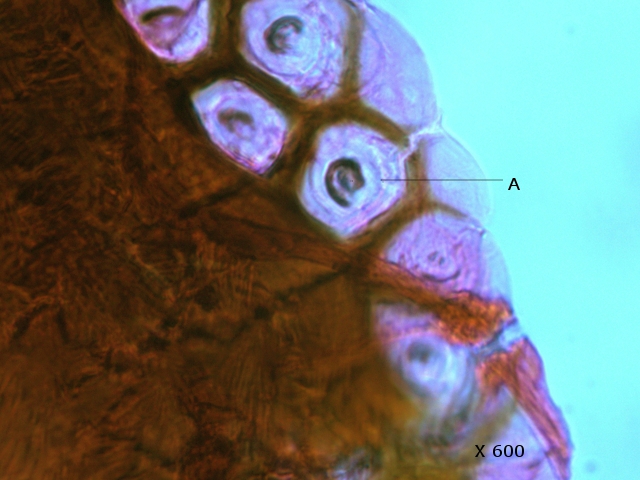

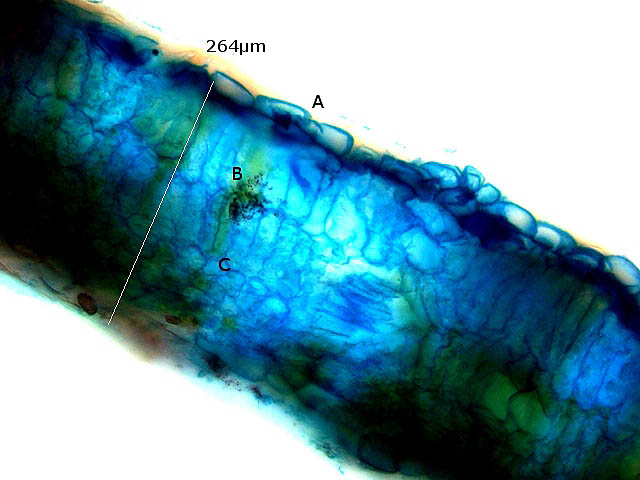

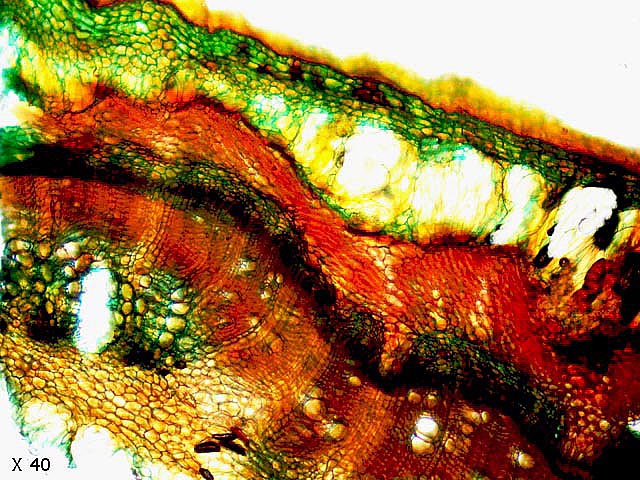

La cuticule est en effet très particulière ; son architecture ressemble à celle du contreplaqué.

On constate bien sur les photos qu’ il s’ agit d’un empilement de plaques dont la direction des lignes de force est croisée à 90°.

On constate aussi que l’ exocuticule ( A ) et l’ endocuticule ( B ) ne sont pas de structure identique - L’endocuticule est homogène par contre l’ exocuticule semble divisée par des lignes de moindre adhésion qui peuvent permettre un certain degré de courbure .

Amicalement

Dominique.