-

Compteur de contenus

1 433 -

Inscription

-

Dernière visite

Tout ce qui a été posté par Dominique.

-

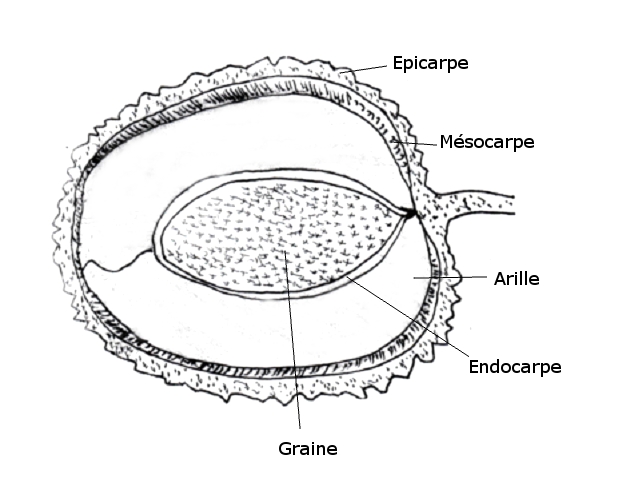

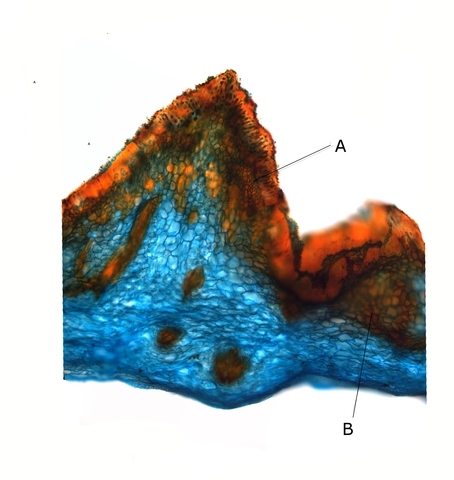

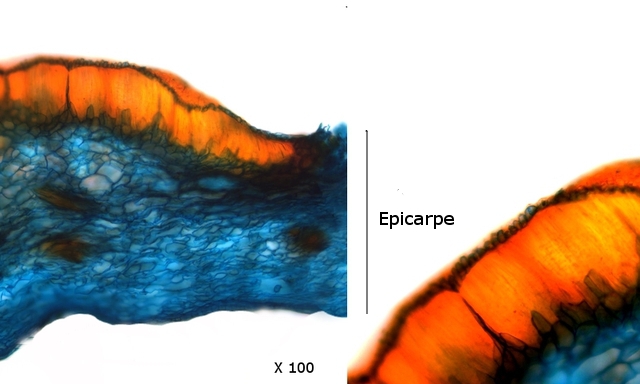

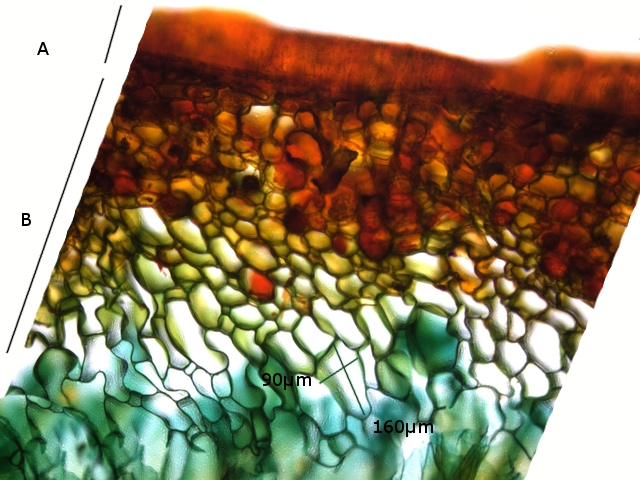

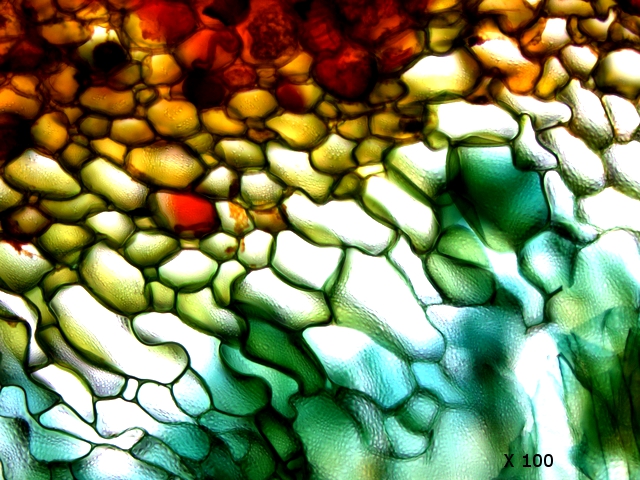

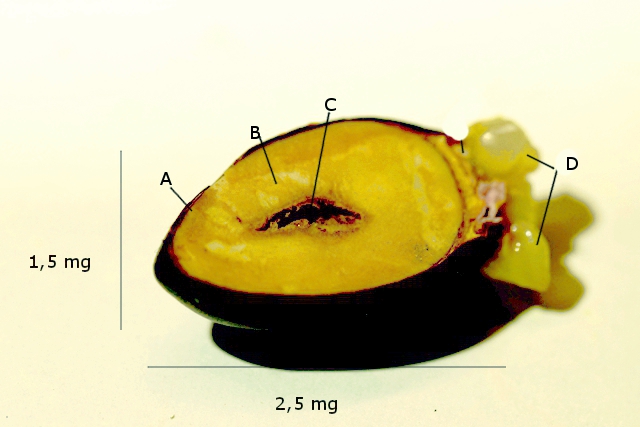

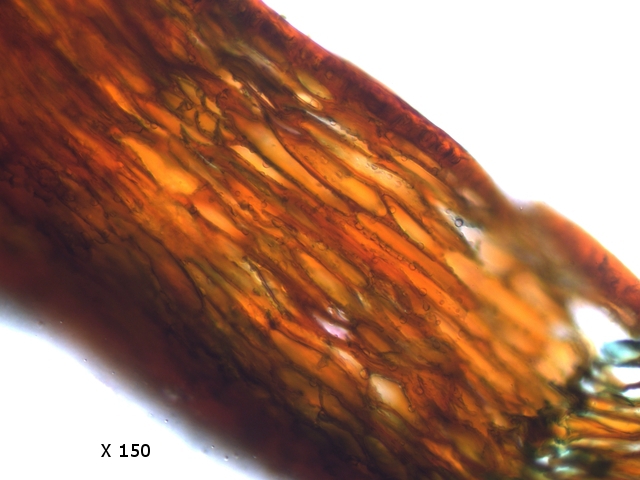

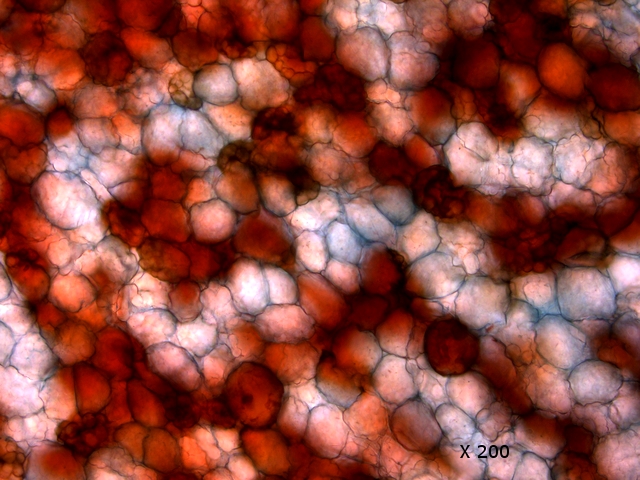

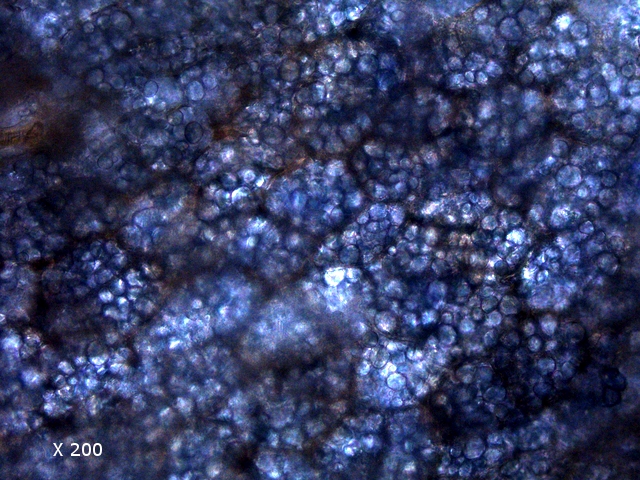

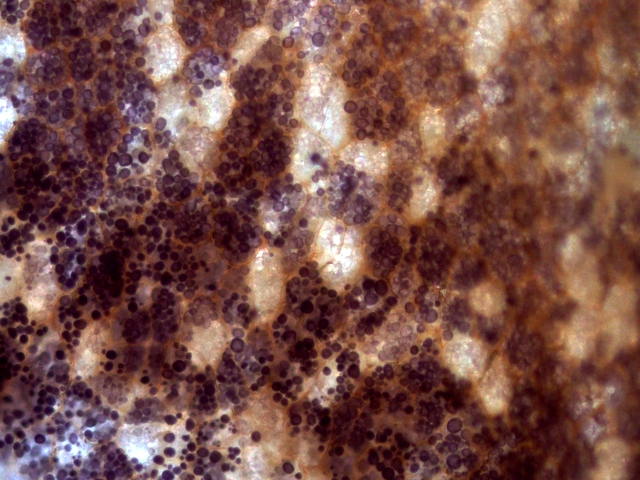

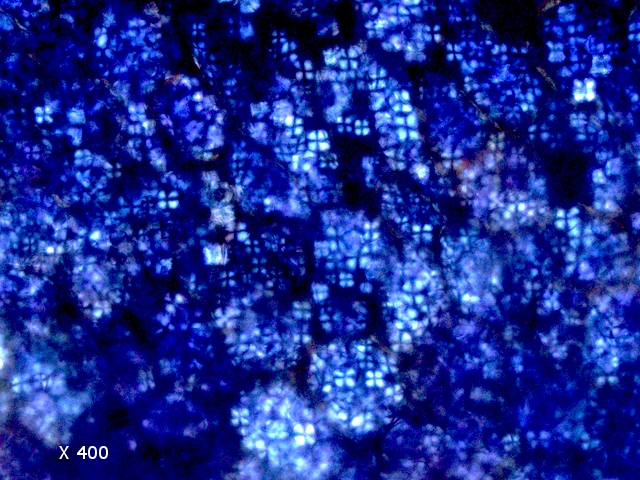

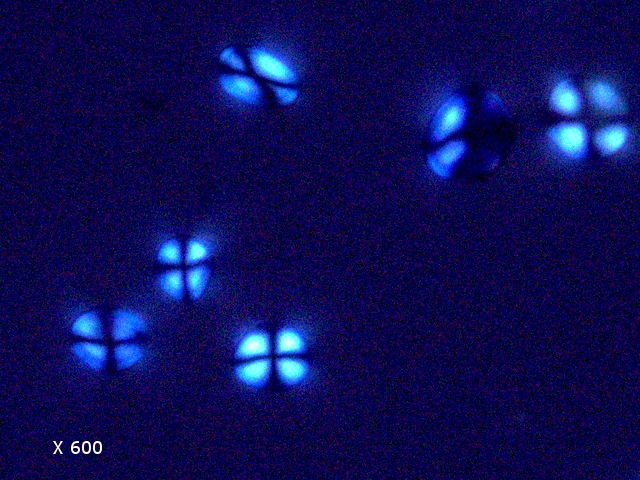

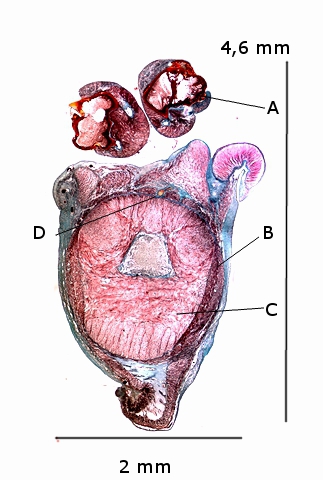

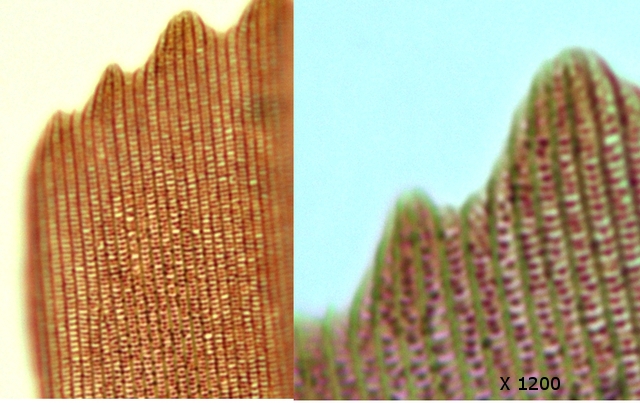

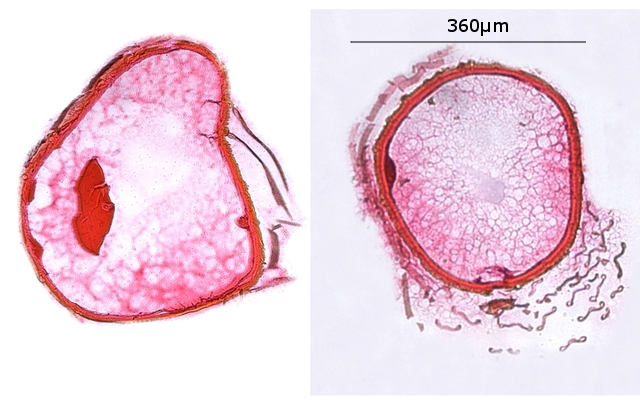

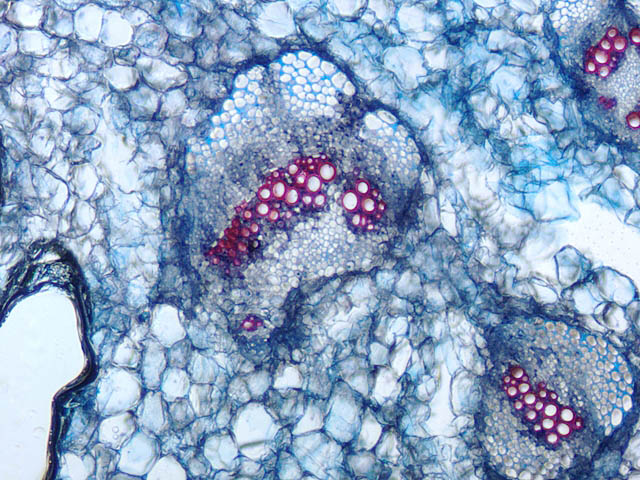

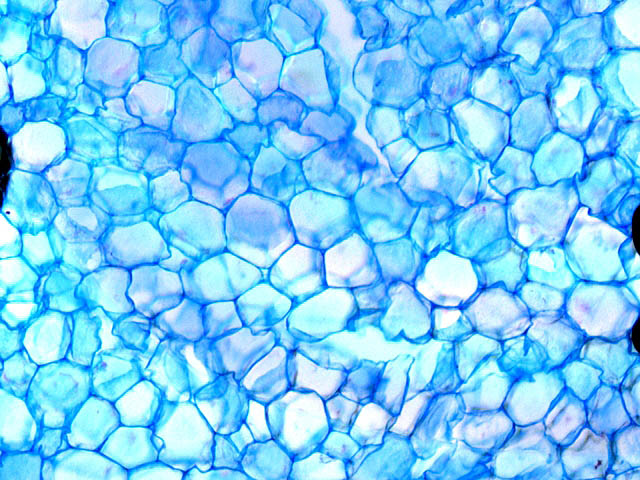

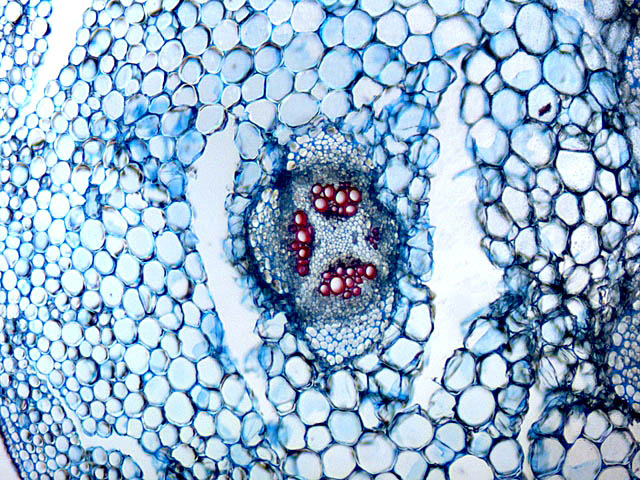

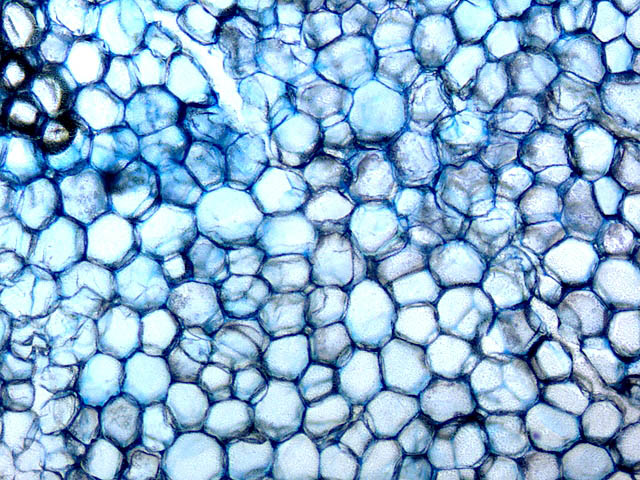

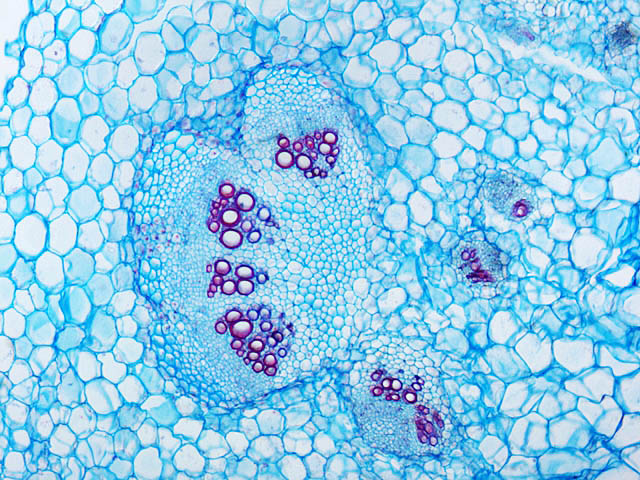

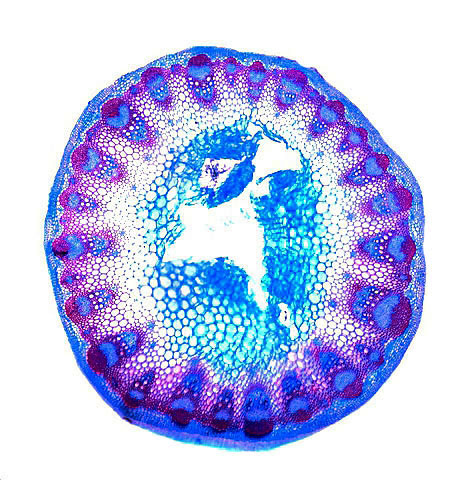

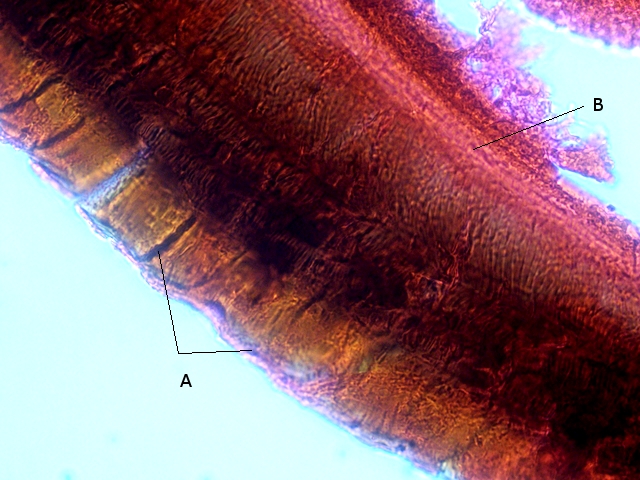

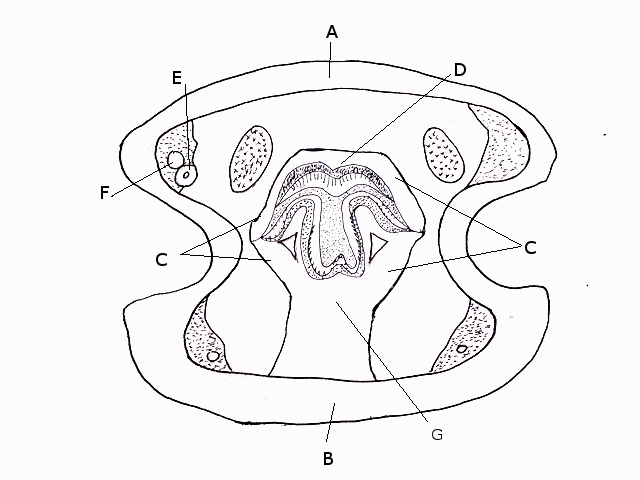

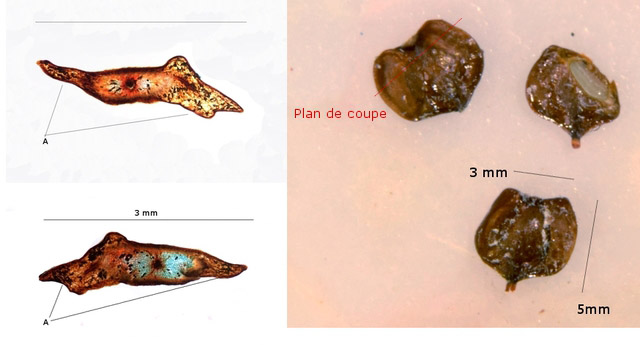

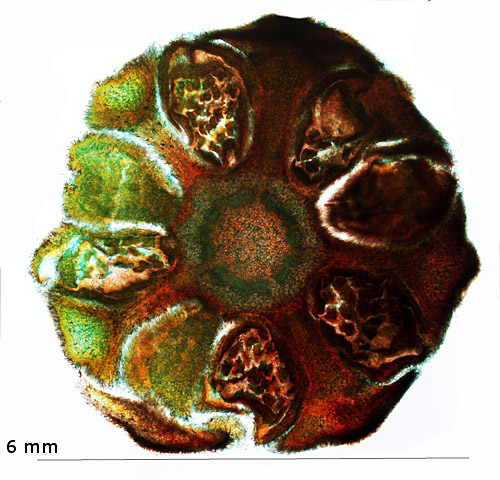

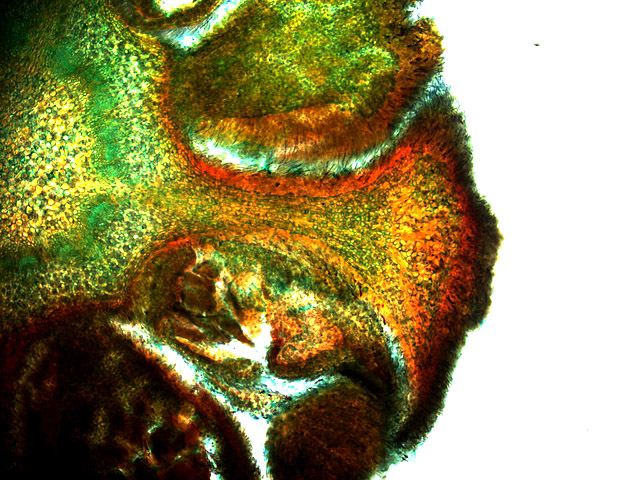

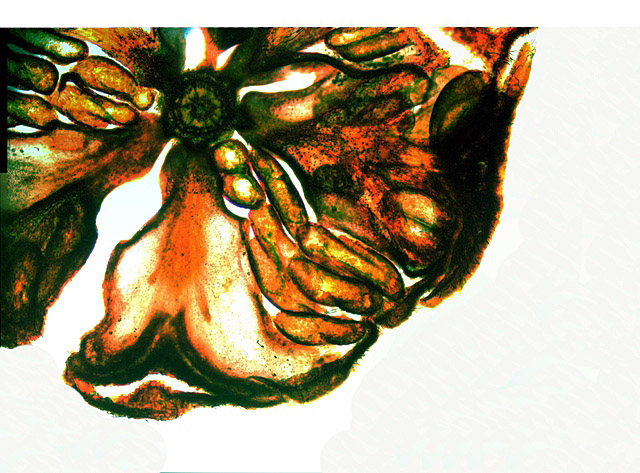

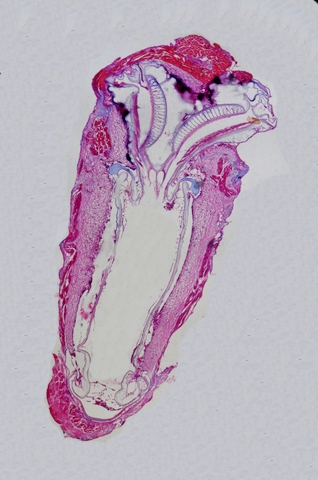

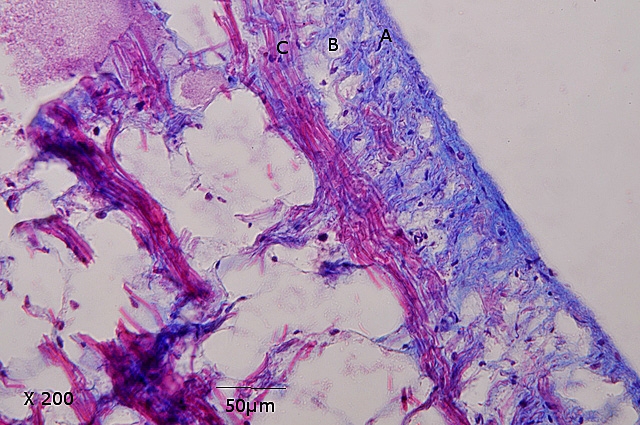

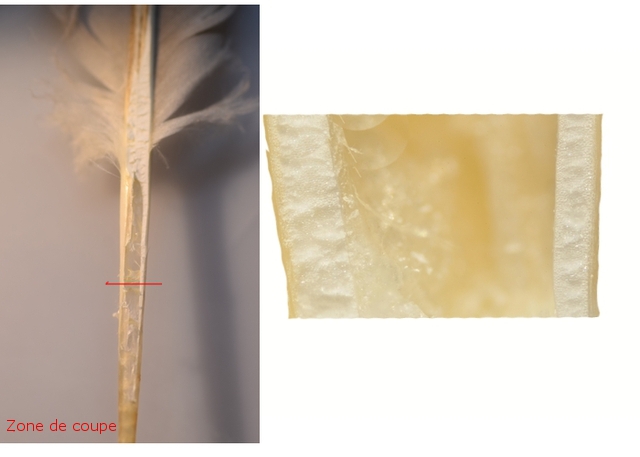

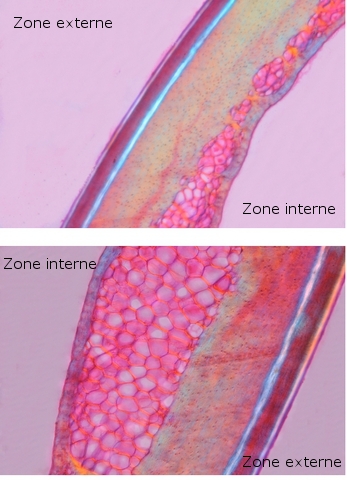

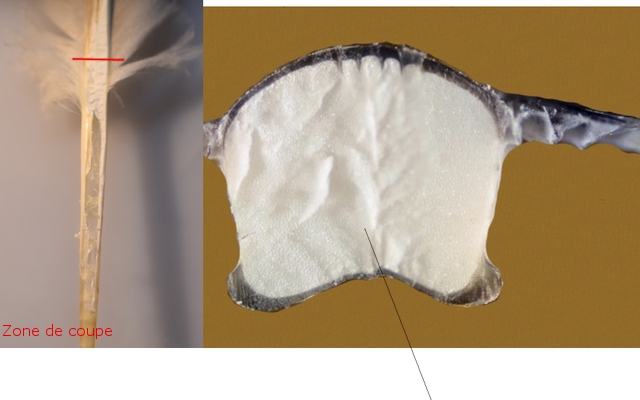

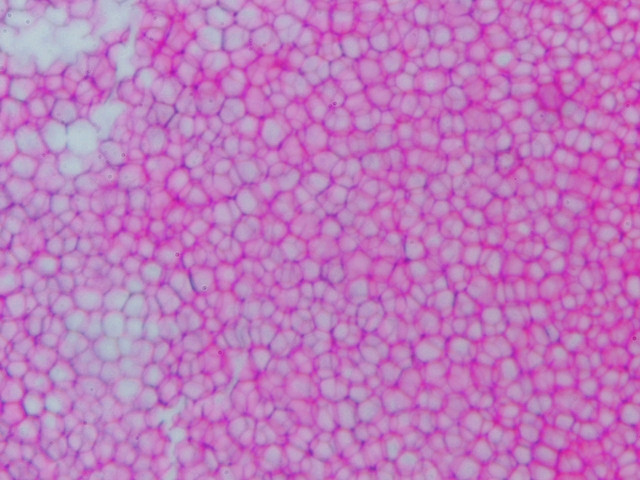

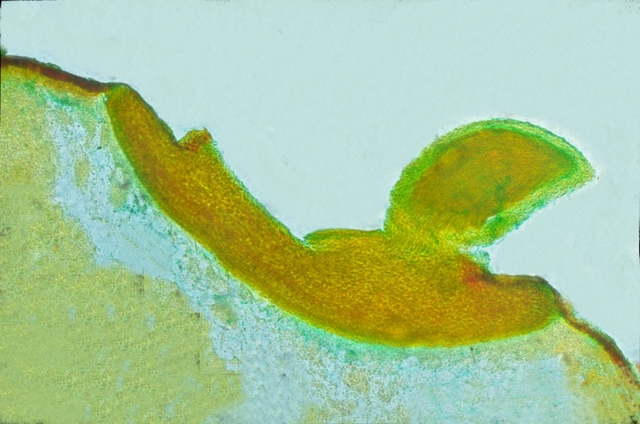

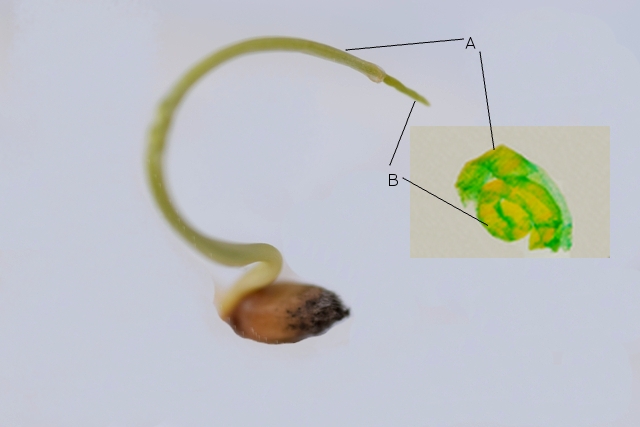

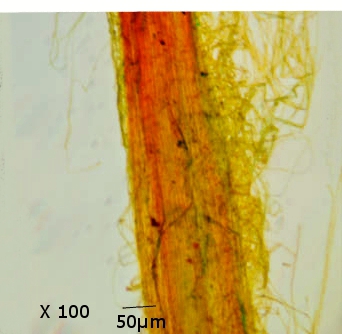

Litchi Regard du microscopiste Le litchi est cultivé en Chine depuis plus de quatre mille ans. Dans son pays d’origine et dans tout l’hémisphère nord, la saison des litchis correspond aux mois de juin et juillet ; alors que dans les pays de l’hémisphère sud, les récoltes se tiennent en décembre et janvier. Le fruit se trouve ainsi fortement associé aux fêtes de Noël et du Nouvel An. Bien qu'il lui ressemble, le litchi n’est pas une drupe( exemple une cerise ) car le mésocarpe ( partie moyenne du péricarpe ), au lieu d'être développé et charnu, ne forme que la mince pellicule médiane de la coque. Le litchi est un fruit au sens botanique C’ est un fruit sec indéhiscent. Les fruits secs indéhiscents ne s'ouvrent pas à maturité et la graine reste dans le péricarpe du fruit. Pour s’y retrouver il est nécessaire d’un petit schéma : 1 La structure de la coque Coloration Acridine / Bleu alcian. L’aspect donne une sensation à la fois fine et coriace. A-- Coque qui est l’Epicarpe ou Exocarpe. (Partie externe du péricarpe) (Le péricarpe a 3 couches : épicarpe – mésocarpe – endocarpe). Souvent l’épicarpe est extrêmement mince mais ici il est épais et très ligneux. B - Assise génératrice externe responsable de la croissance. 2 -L’ arille . Aspect de l’arille . En botanique, un arille est une enveloppe charnue plus ou moins développée autour d'une graine. Il peut correspondre -- à une excroissance du funicule – formation ténue et filiforme qui relie l’ovule à la paroi de l’ovaire (arille vrai), ( type : la fixation du petit pois dans sa gousse ), -- à une excroissance du micropyle (petit trou dans l’ovaire qui permet le passage du tube pollinique, donc la fécondation (arillode), --(à un épaississement du raphé( partie initiale du funicule ) situé sur l’ovaire (strophiole). C’est l’arille que l’on déguste. L’ arille est entourée d’une fine membrane souvent transparente parfois un peu jaune : le mésocarpe . cette membrane n’ est pas toujours évidente car en ouvrant le fruit elle reste collée à l’arille. A– Mésocarpe forme une couche très mince ( A noter que c 'est généralement la partie du fruit qui est mangée. Par exemple, le mésocarpe constitue la majeure partie de la partie comestible d'une pêche et une partie considérable d'une tomate.) donc dans le litchi on ne mange pas le mésocarpe puisqu’ il est reduit à un tissu formé par quelques couches de cellules . On mange l’ arille . B -L’arille est constitué par une pulpe qui s’est développée entre le mésocarpe et l’ endocarpe . 3 - Structure de la graine A -L’ Endocarpe . B -L’ Albumen est la masse de cellules de réserve. C –l’ Embryon D - Origine de l’arille L’ endocarpe forme la coque tégumentaire ici constituée par l’ accumulation de cellules fibroïdes riches en lignine. L’ albumen de la graine est constitué de petites cellules - 50µm X 25 µm .La graine est formée de l’ albumen qui est la masse de cellules de réserve et de l’ embryon Ces deux éléments sont enfermés par les téguments . La richesse en plastes est bien mise en évidence par l’examen en contraste de phase. Le test au Lugol dilué à 50% met en évidence la présence d’amidon dans un grand nombre de plastes :les amyloplastes mais on constate que de nombreux plastes ne prennent pas le lugol ( il peut s’ agir de leucoplastes ( synthése résines et essences) ou de proteinoplastes qui sont présents dans de nombreuses graines. . Ce que confirme la lumière polarisée. De récentes études scientifiques ont montré que le noyau du litchi est toxique. Il contient de l'hypoglycine et du MCPG (méthylène cyclopropyl-glycine), des toxines qui provoquent à haute dose de l'hypoglycémie, puis des troubles neurologiques. **************************** Le litchi est le fruit du Litchi chinensis, un arbre tropical originaire du sud de la Chine de 5 à 10 m et pouvant dépasser 15 m. Très sensible au manque d’eau, il a besoin d’un environnement humide, surtout en période de croissance. Le litchi est cultivé à La Réunion, mais en petites quantités. Ces litchis sont cueillis à pleine maturité et arrivent en métropole par avion. Aussi, la quasi-totalité des litchis présents sur les étals français est importée. Au printemps et en été (de juin à août), les litchis frais proviennent de Thaïlande et d’Israël. De la mi-novembre à la mi-janvier, la plupart des fruits viennent d’Australie, de l’Île Maurice et d’Afrique du Sud, mais surtout de Madagascar et notamment de l’est de l’Île, à proximité de la ville portuaire de Tamatave. Le fruit pousse très facilement sous le climat malgache. Les fruits récoltés ne proviennent pas de vergers mais plutôt de petites parcelles dispersées, voire d’arbres isolés. Lors de la récolte, les grappes de fruits sont cassées ou coupées, et les fruits, protégés du soleil, sont ensuite détachés de leur grappe. Classification de Cronquist (1981) Règne Plantae Sous-règne Tracheobionta Division Magnoliophyta Classe Magnoliopsida Sous-classe Rosidae Ordre Sapindales Famille Sapindaceae La famille des Sapindaceae (Sapindacées) regroupe des plantes dicotylédones ; elle comprend environ 2 000 espèces réparties en 140 genres. Dans cette famille on trouve donc le Litchi mais aussi le Marronnier et l’ Erable Qualités nutritionnelles Riche en vitamine C Riche en fibres Riche en sucres Riche en magnésium, phosphore et potassium Références https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fruits-legumes/fruits-exotiques-et-tropicaux/litchi/tout-savoir-sur-le-litchi https://fr.wikipedia.org/wiki/Sapindaceae https://www.agripedia.nc/ressources-vegetales/plantes-alimentaires/fruits/litchis/litchi Dominique.

-

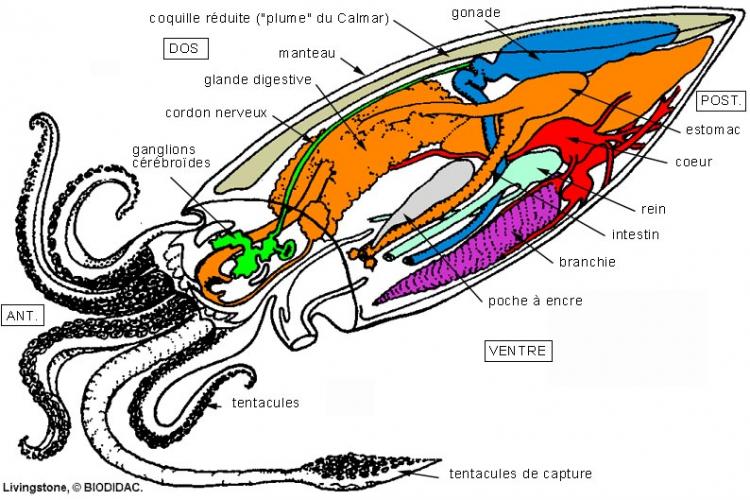

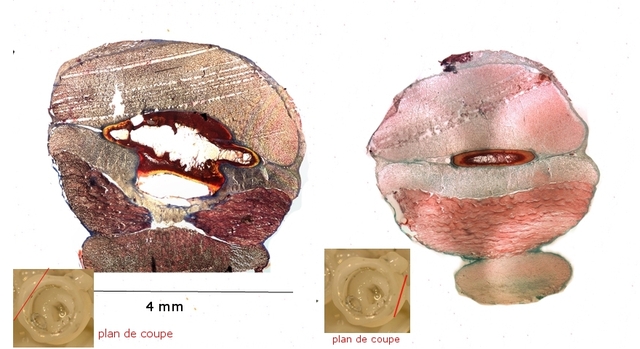

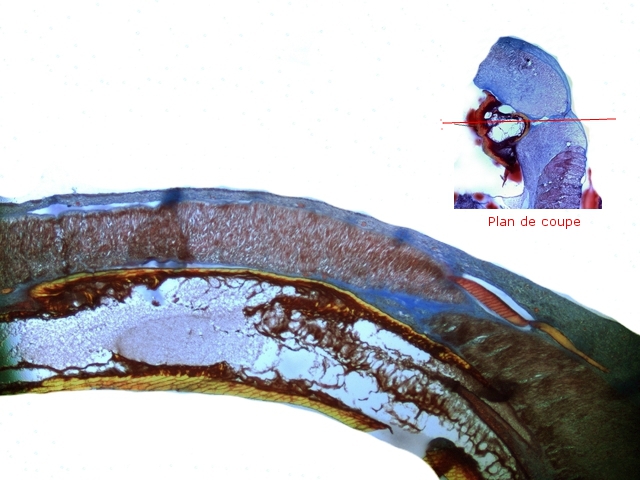

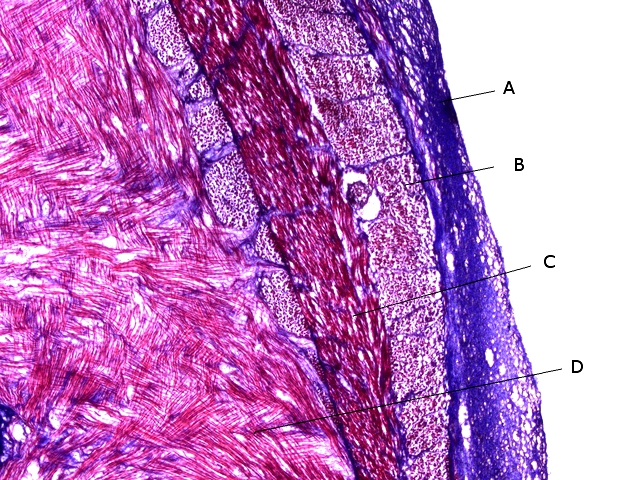

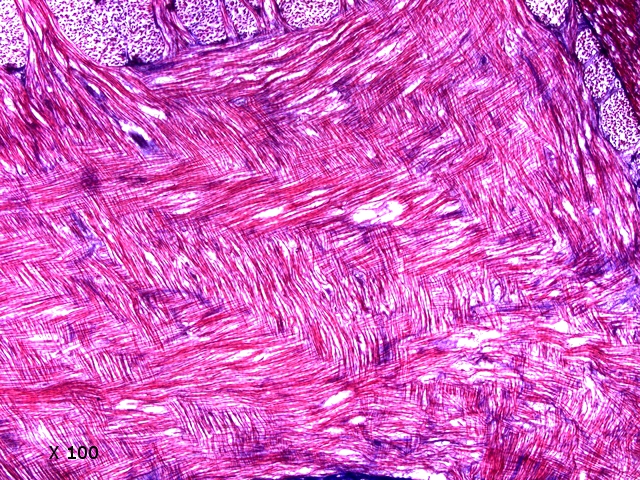

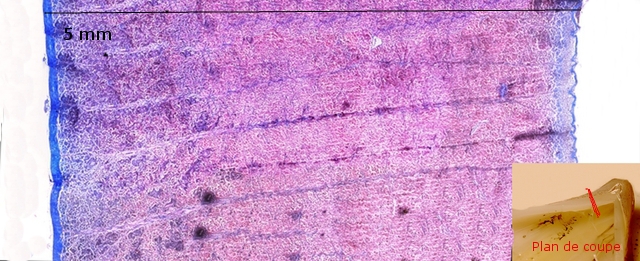

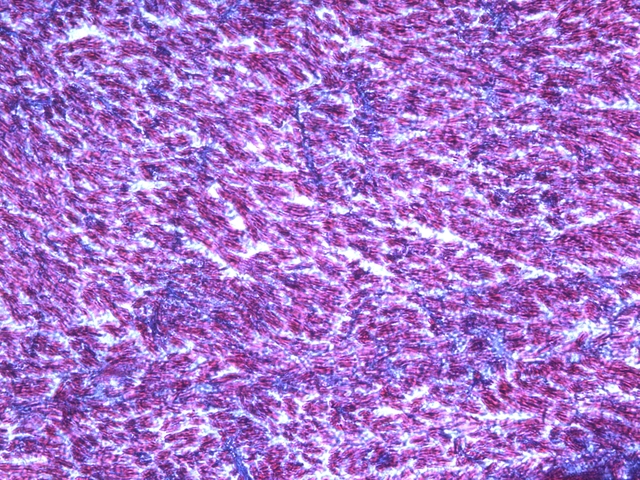

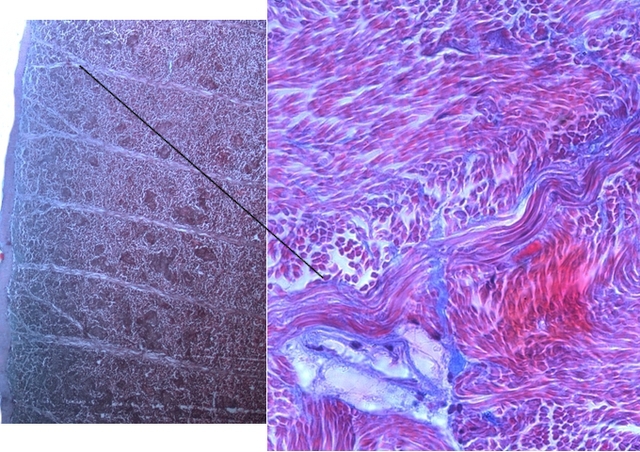

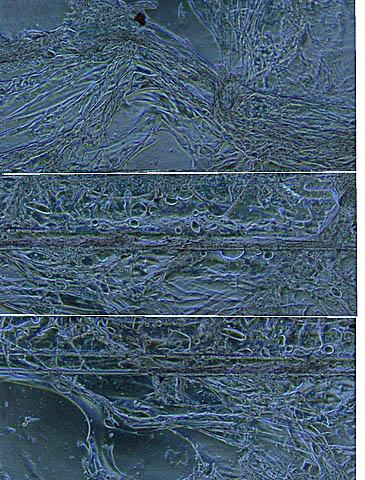

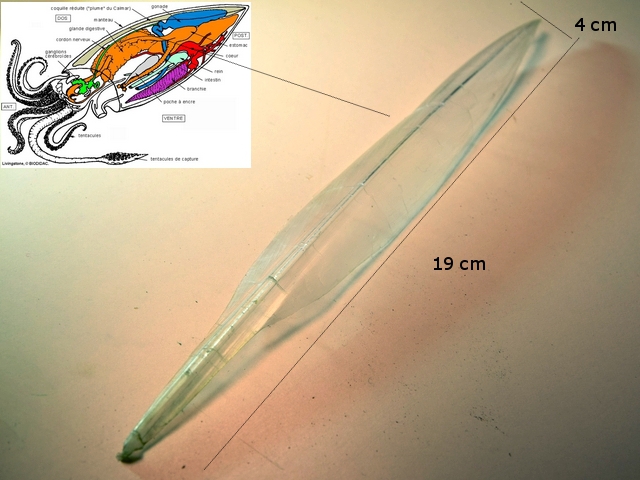

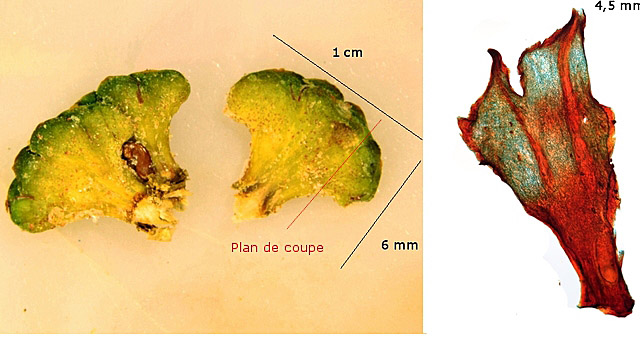

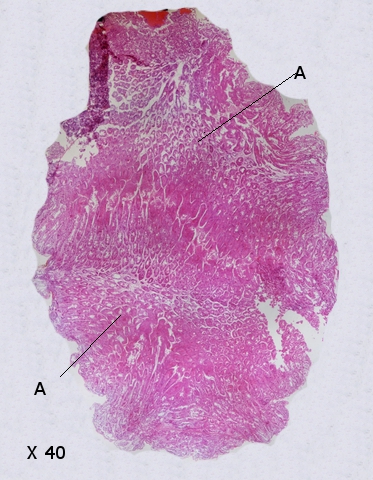

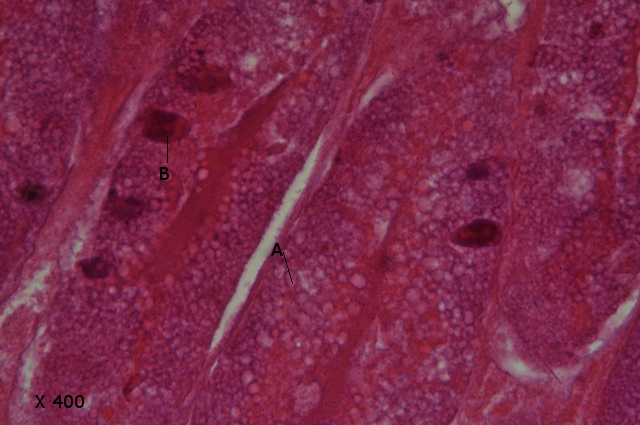

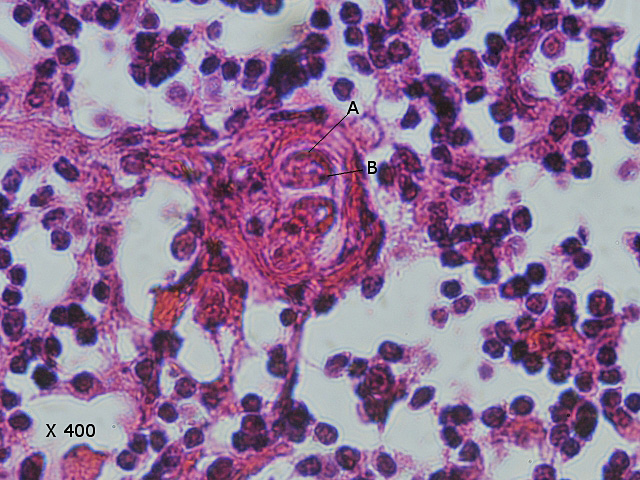

Calamar anatomie Première partie la préhension et la locomotion : Tout le monde connaît le calamar -chez les poissonniers du marché il est affiché sous le nom d’Encornet nom vernaculaire du genre Logico. Le calamar est un décapode céphalopode sous ordre Decabrachia (10 bras) regroupant près de 300 espèces Pour s’y retrouver un schéma est nécessaire Ces tentacules sont organisées par paires pour 8 d’ entre elles ; 2 tentacules sont nettement plus longues ( les fouets ) aux extrémités plus larges ( les massues ). L’ensemble des tentacules est réuni par une discrète membrane. Les tentacules de captures ou fouets. Au nombre de deux, leur taille est importante. Les fouets aux extrémités sont en forme de massue. Aux extrémités se situent des ventouses . Aspect de ces ventouses : 3 coupes sont réalisées Les coupes ont été colorées au trichrome de Masson - Fuchsine Ponceau / Bleu d’ aniline - pour quelques unes le bleu aniline a été remplacé par le Vert lumière (Trichrome de Gomori ). --Coupe du bord externe de la ventouse—Bord interne de la ventouse. --Coupe dans le plan axial. (pour mettre en évidence la structure du bord). Plan de coupe verticale sur la paroi de la ventouse et plan de recoupe horizontale de cette paroi .à l’ emplacement de ce bourrelet . Ces trois images mettent en évidence deux éléments importants pour permettre un bon fonctionnement de la ventouse. -- la masse musculaire située à la base de la ventouse ( coupe N°1) pour créer une dépression. --le bord corné( bien visible la petite image de coupe de la paroi de la ventouse) pour assurer le contact ( dans certaines espèces il y a de petites dents qui ne sont pas trouvées ici) Structure des 8 autres tentacules : Coupe d’une tentacule dans le plan axial : Deux éléments importants : La présence de deux bandes de ventouses (A ) qui courent d ‘un bout à l’ autre de la longueur de chaque tentacule ( ici les ventouses semblent ne pas toucher le plan de la tentacule mais la coupe passe en avant du pied de chacune donc n’ est pas visible .) L’organisation musculaire B -muscles orientés de bas en haut de type circulaire ; La contraction de ces muscles diminue le diamètre de la tentacule et lui permet un allongement rapide. C - fibres musculaires radiales. – ou centrales. D - fibre nerveuse permettant à chaque ventouse d’être contrôlée de manière indépendante. Examen de la paroi d’une tentacule : Organisation des fibres musculaires de la zone centrale des tentacules A--Couche épidermique. B—Tissu conjonctif. C--Couche musculaire circulaire. D—Masse musculaire axiale - (centrale). Les fibres musculaires centrales sont organisées pas strates. Sur l' image ci-dessous on constate quechaque strate a une orientation différente des strates situées juste au-dessus et juste au-dessous selon un angle de 90°. Cette organisation explique l’ extrême mobilité des tentacules dans toutes les directions - mais aussi leur puissance ( constatations faites par les pécheurs ). Le manteau : C’est ce manteau qui est consommé en cuisine. Il a la forme d’un cône ; les organes du calamar se sont développés dans l’axe de ce cône - Ce cône forme donc une vaste cavité que le calamar va remplir ou vider d’ eau suivant les moments .C ‘est .la cavité palléale où se trouve donc la masse viscérale . La structure de ce cône : Il a une épaisseur moyenne de 5 mm ( mais cela dépend de la taille du calamar ). A - On note la présence très régulière de bandes parallèles qui relient chacune des faces de cette épaisse membrane. B - Entre ces bandes les cellules sont organisées en petits clusters cellulaires. Gros plan sur les fibres musculaires transversales et sur leurs attaches à la paroi. Ces muscles transversaux contenus dans la paroi vont permettre le mouvement du manteau donc la variation de volume de la cavité palléale moteur de la propulsion . La “plume“ ou gladius. Caché dans le manteau dans la face dorsale de celui-ci existe l’équivalent de l’ os de seiche ( pour le calmar il est nommé plume Cette organe rigide est logé dans le manteau ( sa forme depend de l’ espéce de calamar ). Cet équivalent de la coquille est faite de chitine qui est un matériel dur - l’ examen par transparence constate que la lame de chitine est renforcée par un enchevêtrement de fibres qui assurent à la fois sa rigidité et son extrême souplesse - La plume est perforée par endroits ce qui permet aux liquides extracellulaires de migrer d’une face vers l’ autre . Des multiples perforations rendent la plume poreuse ,elle peut donc accumuler de l’ eau comme le fait la vessie natatoire des poissons - le manteau par ses contractions modifie la quantité d’eau retenue et par conséquent la flottabilité de l’ animal X 400 contraste de phase. La locomotion : Les nageoires en forme de triangle situées à la partie caudale du manteau servent pour les déplacements lents comme pour l’ approche d’une proie. Pour les déplacements rapides le calamar utilise le système de propulsion par réaction - La cavité palléale peut se remplir d’eau qui est alors expulsée vers la partie antérieure de celle-ci - A cette partie antérieure, le manteau ( juste à hauteur de la tête ) forme une canal ( le siphon ) qui permet la réalisation d’un puissant jet ( voir le schéma de départ ) . Le déplacement se fait dans le sens opposé au courant par réaction - de plus le siphon peut être orienté en fonction de la direction choisie. Certaines espèces peuvent même sortir de l’ eau et planer sur une trentaine de mètres en poursuivant l’expulsion de l’ eau en continu – cas de l’ encornée planeur ou le calamar des récifs des Caraïbes . ********************************************** Une seconde partie abordera le système digestif. Reference Ref 1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Calmar Ref 2 https://www.oceano.org/wp-content/uploads/2020/02/61F.Calmar-ge%CC%81ant_Guerra.pdf Dominique.

-

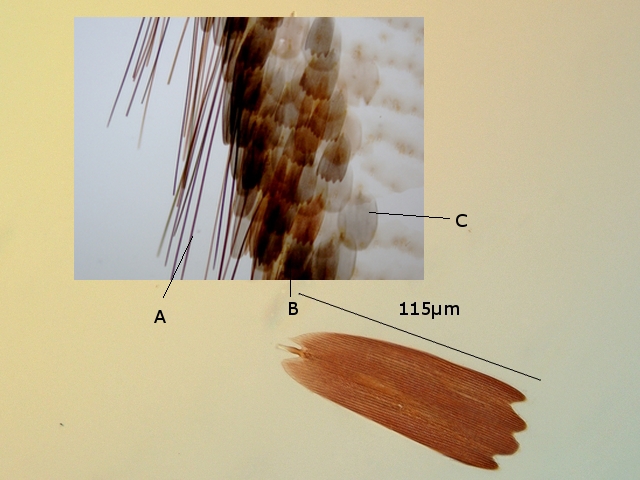

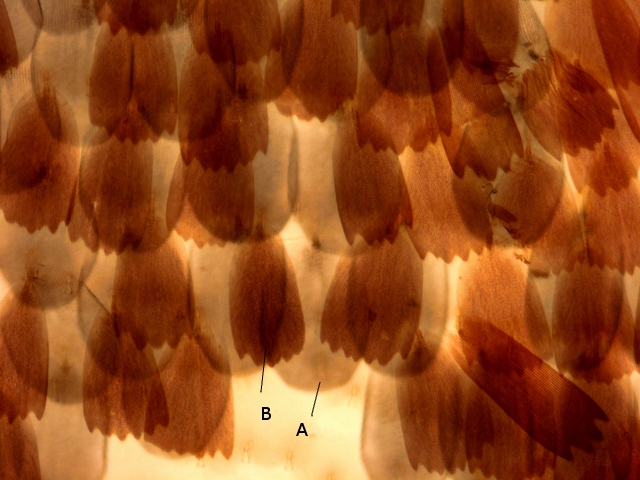

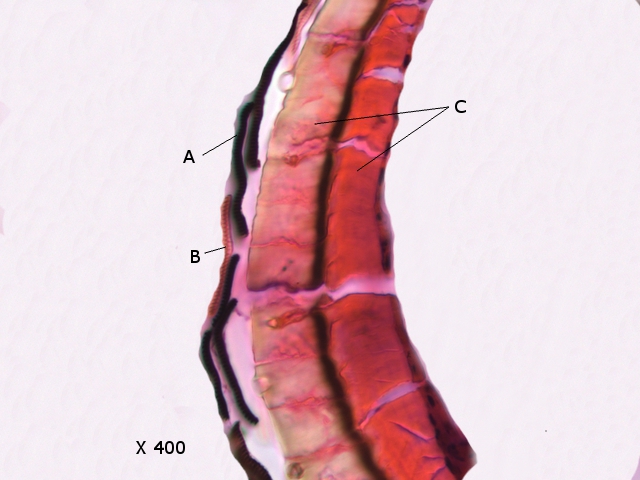

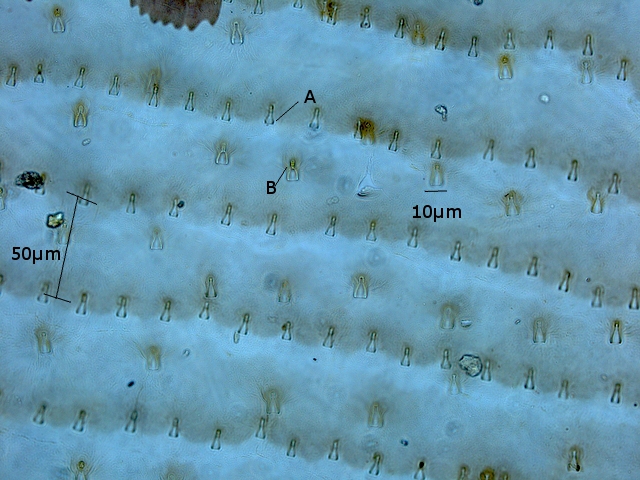

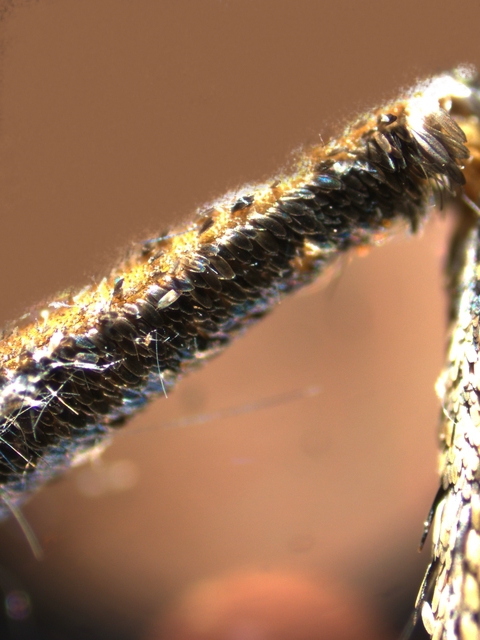

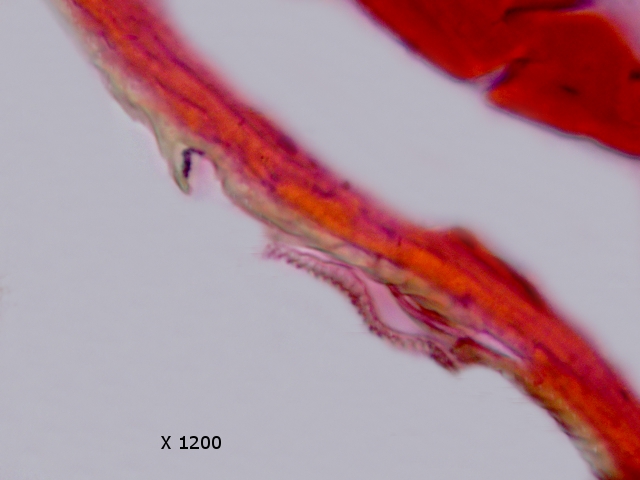

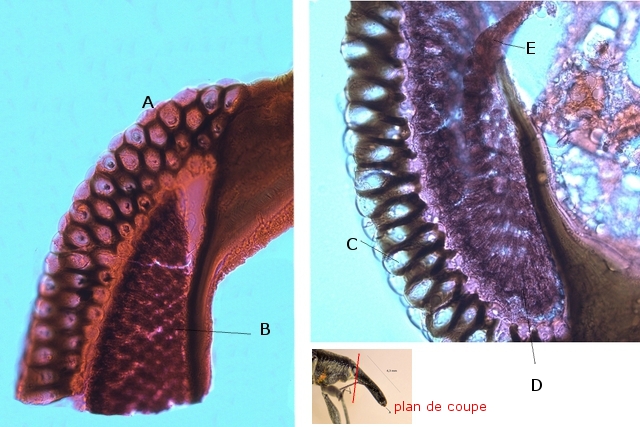

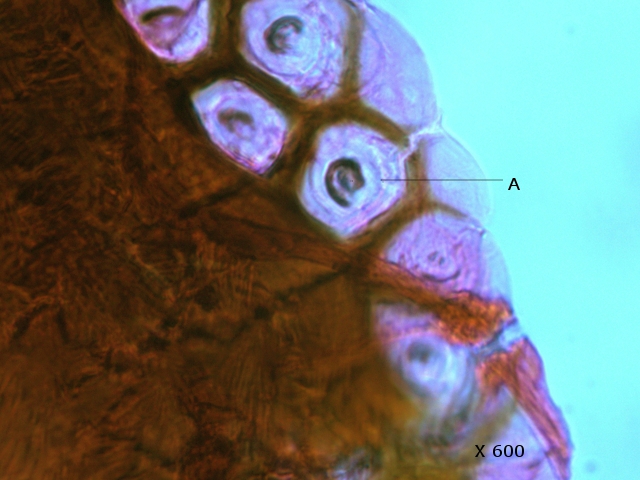

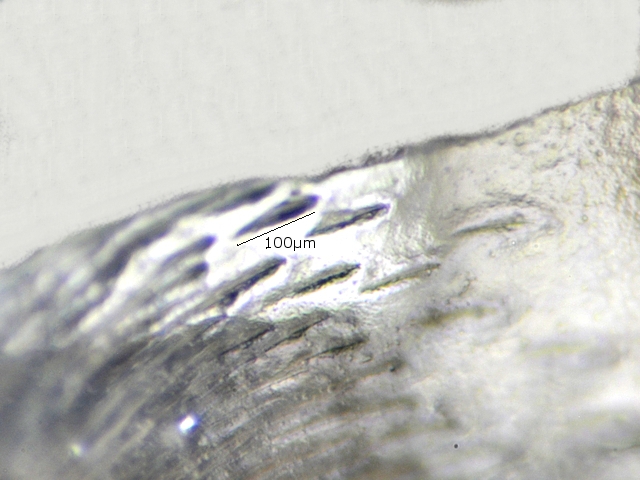

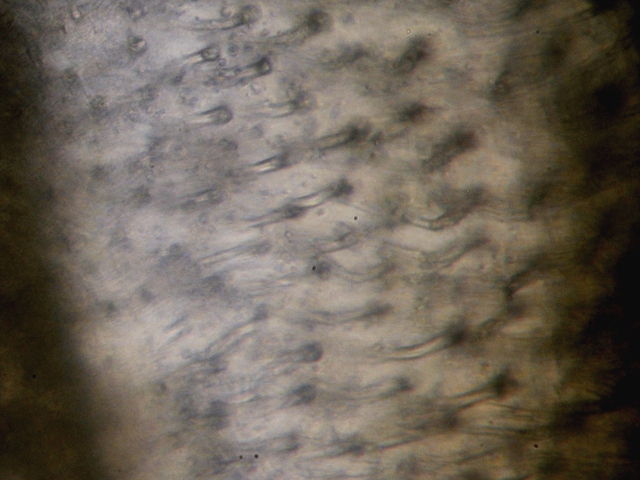

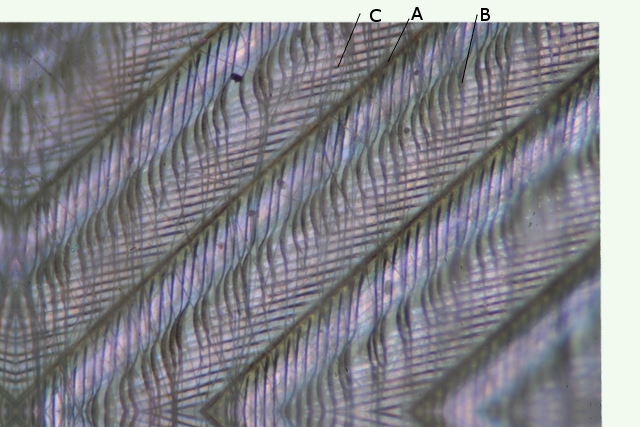

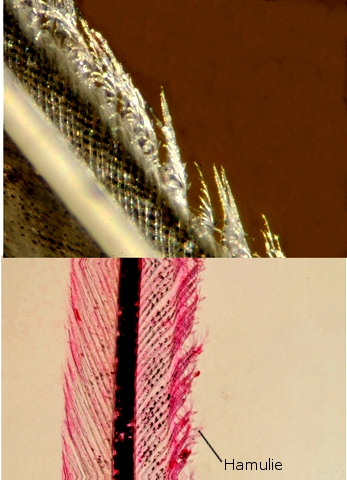

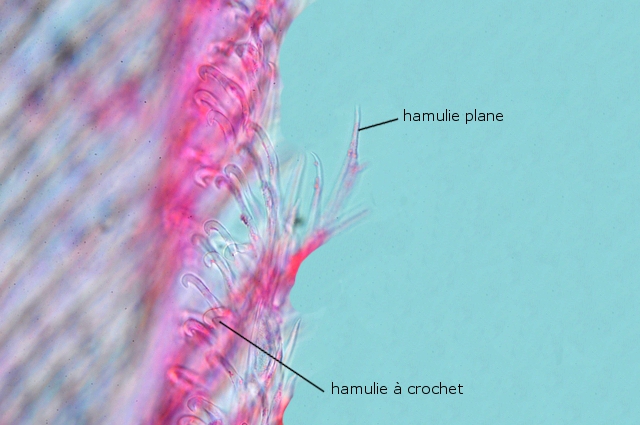

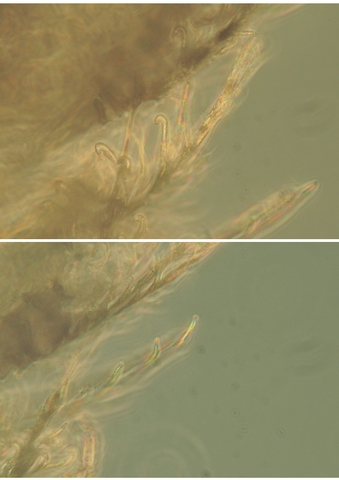

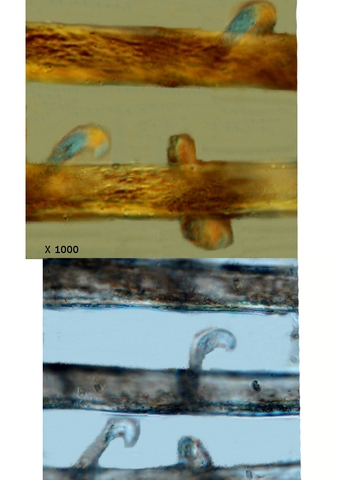

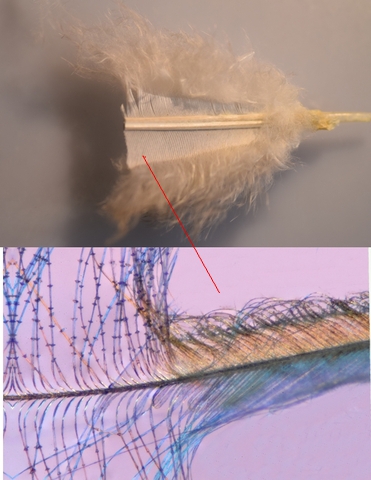

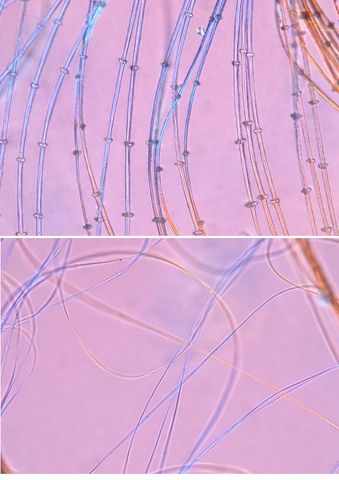

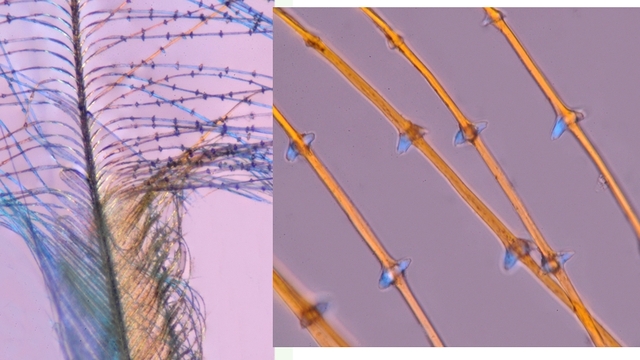

Écaille des papillons Cette présentation portera sur les écailles du Paon du jour - Aglais io – dont on a déjà étudié la structure de la trompe . https://forum.MikrOscOpia.com/topic/19418-papillon-trompe-anatomie/?hl=trompe La surface alaire de ce papillon (La surface alaire est la surface de l'aile, ou du profil générateur de portance) est couverte d’écailles colorées par contre l’autre face est de couleur noire. Quelle est l’organisation des écailles ? A – Les écailles marginales sont généralement très allongées, parfois piliformes, comme ici. B – écailles colorées de la couche profonde C – écailles dites de recouvrement qui forment la couche superficielle La taille des écailles est assez variable suivant les espèces mais tourne autour 100 – 120 µm pout le Paon du jour ici étudié. Ecaille de fond ou basale Ecaille superficielle Les écailles sont disposées en 2 couches. Mais cela est très variable .Il a été calculé que le taux de couverture des écailles de fond par les écailles de recouvrement varie de 50 à 80 % suivant les espèces. A – couche superficielle B – couche profonde Les écailles superficielles sont transparentes ce qui est nécessaire pour laisser passer la lumière qui une fois réfléchie sur les écailles profondes donnera les couleurs caractéristiques de l’ espèce . De plus les écailles de recouvrement forment une couche diffusive ou diffractive. Une coupe de l’ aile est réalisée: L’aile est formée de deux couches membraneuses faites de chitine ( C ). Sur la surface alaire se situe les écailles pigmentées. Cette coupe met bien en évidence les deux étages d’écailles. (A )écaille profonde pigmentée et( B ) écaille superficielle transparente . Si on considère l’aile ouverte la face inferieure est aussi porteuse d’ écailles de couleur noire ( qui ne sont pas restées en place sur la coupe réalisée ). Les écailles prennent naissance le long de fines trachéoles .qui parcourent la surface de la membrane alaire des ailes des papillons Les écailles sont fixées dans la membrane alaire le long de fines trachéoles .qui parcourent de manière régulière et parallèle cette membrane. Le long de ces trachéoles sont disposés des pédicelles qui sont des encoches dans lesquels les écailles se fixent par leur pédoncule Cette photo met en évidence 2 types de pédicelles. Les plus petits sont disposés en lignes séparées de 5µm Les secondes sont disposées de manière moins régulière et sont plus grandes ( fixation des écailles de recouvrement ? ) . La forme des écailles sur une même espèce est en réalité très variable L’examen à très fort grossissement d’une écaille colorée Ces écailles sont porteuses de stries espacées par une distance de 2 µm en moyenne. Les formations pigmentaires sont assez régulièrement réparties dans l’espace limité par les deux stries et forment un empilement continu . Nous venons de voir la structure des écailles colorées mais sur les pattes il existe un phénomène semblable . A l’extrémité des pattes les écailles deviennent de plus en plus filiformes. Coupe de deux pattes : Sur ces coupes on a l’ impression que la couche superficielle se détache par plaque avec une extrême facilité . Il s’ agit en réalité de la coupe des écailles qui recouvrent ces pattes. La couche rouge correspond à la paroi faite de chitine - Il reste une écaille qui ne s’est pas décollée. Une autre image de la coupe des écailles qui couvrent les pattes du papillon. Vue selon le plan de coupe de 3 écailles et vues dorsale et ventrale des autres morceaux d’ écailles coupées. Les écailles des ailes sont striées de lignes séparées d’ environ 2 µm . il en est de même des écailles des pattes. Les écailles classiques des Lépidoptères sont formées de deux feuillets chitineux formant le limbe. La face inférieure, celle faisant face à la membrane alaire, est généralement lisse ou légèrement ondulée, alors que la face supérieure, tournée vers l’extérieur, est plus épaisse et montre une grande diversité de structures. On observe sur pratiquement toutes les écailles, un réseau régulier de stries longitudinales plus ou moins espacées, bien visible au microscope optique, puis sur certaines, un réseau secondaire de stries transversales. Et souvent, plus petites encore, d’autres structures apparaissent, enserrées dans ces mailles. Les lamelles constituant les deux faces de l’écaille sont reliées intérieurement par des trabécules verticaux. Ce qui est bien visible en microscopie électronique ( Ref 2) A droite répartition des pigments de mélanine en effet les écailles des pattes et celles du dessous des ailes sont de couleur noire . . Pour en savoir plus sur la pigmentation des ailes de papillons ( texte issue de reference 1). Les mélanines : Les mélanines forment une vaste famille de pigments très divers, largement répandus dans les deux règnes, végétal et animal. Elles comptent certainement parmi les pigments les plus communs mais aussi les plus complexes. Ce sont des polymères dont le précurseur biologique est la tyrosine. Leur couleur varie du jaune au brun et au noir. On distingue dans le règne animal les phaeomélanines (jaune à roux) et les eumélanines (brun à noir), phaeomélanines et eumélanines coexistent souvent et donnent lieu à une très grande variété de pigmentations Les ommochromes : Bien que non encore complètement analysés, il semble que les pigments responsables de la couleur rouge des ocelles de la face ventrale soient des ommochromes. Il s’agit de molécules assez complexes, dérivées par polymérisation d’acides aminés cycliques – essentiellement le tryptophane Reference Ref 1 https://complements.lavoisier.net/9782287094071_photonique-des-morphos_Chapitre1.pdf Ref 2 https://www.insp.upmc.fr/La-fluorescence-contrainte-dans.html L’ organisation des écailles en microscopie électronique . Dominique

-

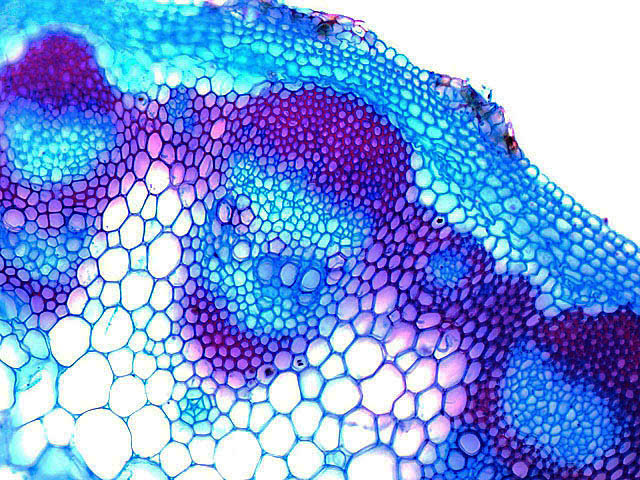

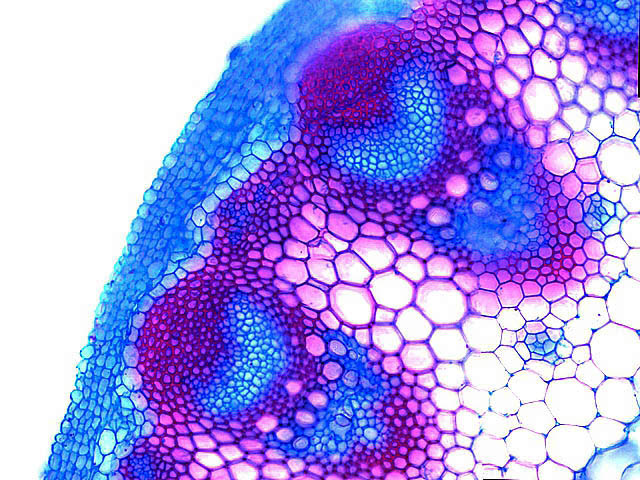

Technique de préparation Dakin versus eau de javel La discussion en cours sur la technique de préparation des échantillons botaniques porte sur l’utilisation du dakin versus eau de javel. https://forum.MikrOscOpia.com/topic/19530-tige-transversale-de-crassula-ovata-arbre-de-jade-safranine-et-bleu-astra/ Des coupes de tige de feuille de choux ont été réalisées. Coloration par Safranine / Bleu Astra selon le protocole de Patrick adapté à l’âge des produits colorants du labo. Safranine 1 gtt - eau 3 gtt Bleu Astra 1 gtt - eau 6 gtt Utilisation du Dakin -- bain de Dakin 14 minutes: Les cellules sont assez bien vidées mais pour cet échantillon le vide parfait n’est pas acquis. (de plus l’échantillon fait 2 couches cellulaires). Dans la même série de coupe ayant subie le même traitement il est obtenu une coupe beaucoup moins réussie - La différence par rapport à la première coupe est que son épaisseur est plus importante - on peut en effet trouver plusieurs couches de cellules . Utilisation de l’eau de javel du commerce non dilué 14 minutes. Les cellules sont nettement plus vides mais l’échantillon a été abimé. Que conclure Le Dakin est un peu faible mais n’abime pas. L’eau de javel du commerce est plus active mais perturbe l’échantillon. Il faut donc diluer l’eau de javel .La bonne dilution reste à trouver. Mais il faut noter que le plus important est l’ épaisseur de la coupe , plus elle est mince et meilleur est le résultat - Ce résultat dépend donc du microtome et de la manière dont on utilise le microtome. ( je me demande quelle est la précision des Verniers sur ce type d’instrument ). La coupe idéale ne doit faire que l’épaisseur d’une cellule. En réalisant un grand nombre de coupes on dont bien en trouver une ou deux. Amicalement Dominique

-

suite à l’ article de Patrick https://forum.MikrOscOpia.com/topic/19518-essai-de-coloration-double-safranine-bleu-astra/ La coloration Safranine Bleu / Astra est une excellente formule de coloration une fois réglé les dilutions des colorants que l’ on possède .Cette adaptation est toujours individuelle en raison des nombreux paramètres qui entrent en jeu et qui diffèrent d’un laboratoire à un autre . Coupe d'une tige de géranium [ Un autre paramètre à bien maîtriser est la réalisation de la coupe – plus la coupe est fine meilleur sera le résultat – Mais réaliser une coupe très fine et homogène n’ est pas facile et le type de microtome que l’ on choisit à une place considérable Quels sont les types de microtomes : 2 types de microtome sont surtout à retenir. A Microtome à cylindre L’ échantillon doit être maintenu par un support - nos anciens utilisaient la moelle de sureau ( c’est cette technique qui est à l’ origine de très nombreuses découvertes en botanique) De nos jour la moelle de sureau est remplacée par le polystyrène , il faut au préalable couper à l’emporte-pièce un cylindre de polystyrène d’une taille un peu supérieure au diamètre du cylindre et le mouler en le roulant entre les mains. Avantage une excellente compression de l’ échantillon qui ne bouge pas durant la coupe - le cylindre de polystyrène tranché en son milieu et contient l’ échantillon parfaitement immobile - le cylindre du polystyrène ayant été modelé un peu au-dessus de diamètre du cylindre - il y est introduit avec certaine force donc parfaitement calé 2 types --1 maintenu dans une main – Ranvier le plus ancien qui a l’avantage du controle à la fois du Ranvier et de la lame manié par l’ autre main . -- 2 fixé à une table , cette fixation permet de faire glisser la lame parfaitement horizontale sur le plan du support en utilisant les deux mains Car le point important est la position de la lame 2 types a -- L’utilisation d’un couteau de type barbier pose deux difficultés ** aiguiser :le problème est que l’ obtention d’un fil très fin nécessite un excellent entrainement ( connaissance que nos anciens avaient et qui ne s’ invente pas) - . ** bien utiliser :le passage de cette lame strictement parallèle au plan du support est des plus aléatoire - même si on a l’ impression de bien faire le geste. b-- L’ utilisation simplement d’un lame plate et très rigide ( comme les lames Feather ) qu’ il est très facile de faire glisser sur la surface du support ; de ce fait il est facile d’ obtenir un parallélisme parfait ( en exerçant une certaine pression pour que cette lame garde un contact absolu avec le support ) L’ idéal est l’ utilisation d’une lame de microtome ( ces lames ont toutes les qualités - leur problème est qu’ elles sont vendues entre 80 et 150 euros les 50 lames B Microtome à mâchoires Avantage apparent - on peut fixer facilement l’ échantillon (directement ou inclus dans la paraffine ) -inconvénient il y a toujours un micromouvement de flexion lors du passage de la lame ce qui fait une coupe inhomogène en épaisseur . A moins d’utiliser une lame de microtome fixée à un support qui va glisser sur la surface du microtome. (image dans l’article de MikrOscOpia ) https://forum.MikrOscOpia.com/topic/17214-microtome-%C3%A0-main/ En conclusion quel que soit le choix réalisé il faut s’ entraîner longtemps avant d’avoir la parfaite maîtrise de l’appareil. Dominique

-

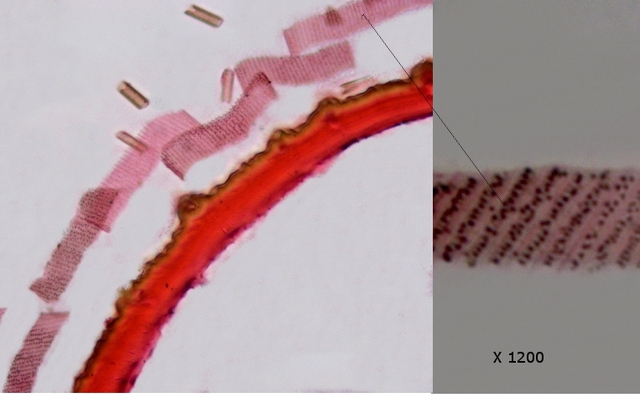

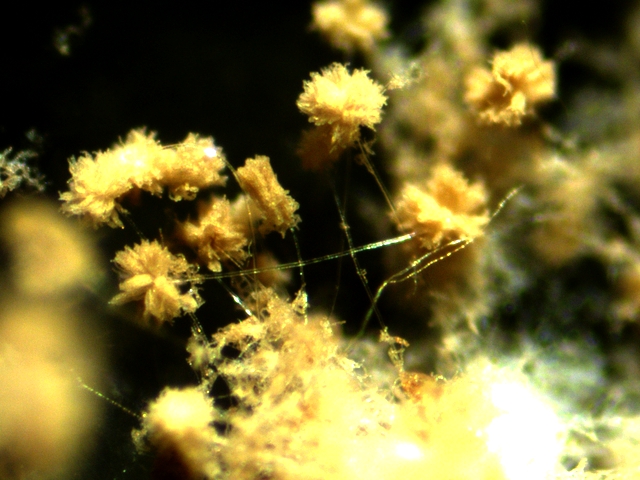

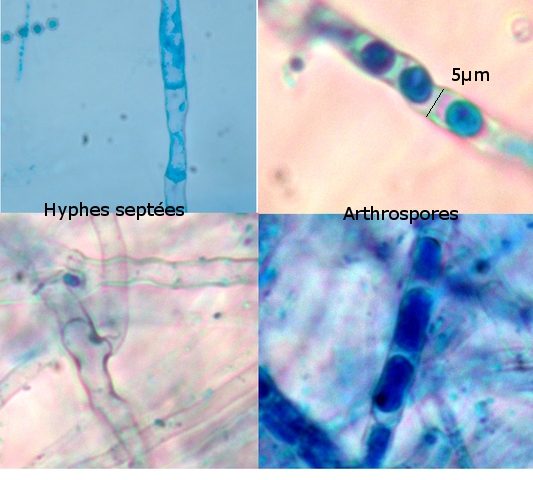

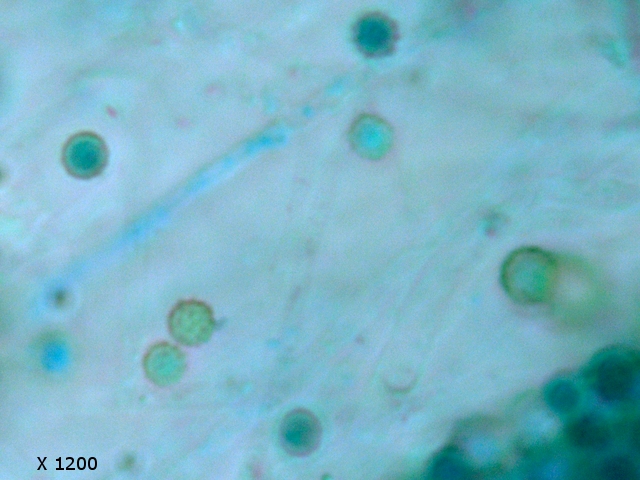

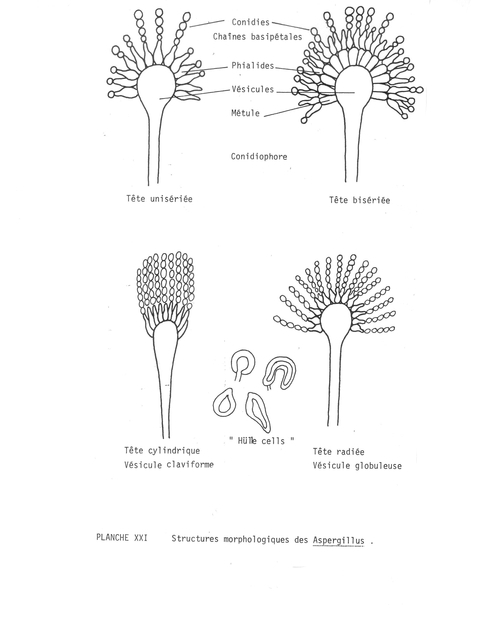

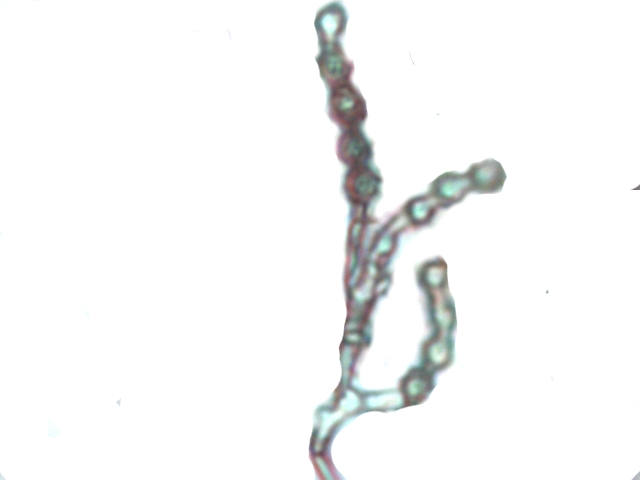

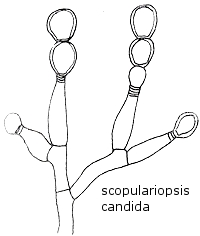

Moisissure Aspergillus et une inconnue Au labo le ménage n’est pas parfait et certains récipients contiennent des débris végétaux baignant dans l’eau pendant plusieurs semaines. Sur la surface d’une de ces boîtes fermées ,s’ est installée une plage de moisissures de couleur chamois - tirant sur le marron . Un examen à la binoculaire : Ce premier examen met en évidence que la colonie est formée de deux types de plages - des plages tirant sur le marron clair et des plages nettement blanches Un examen en episcopie au X 100 Les têtes conidiennes développent deux formes : une forme cylindrique mais surtout des formes radiées. Pour connaître le genre il est réalisé une coloration au Bleu coton lactophénol Cet aspect est compatible avec un penicillium ou avec un aspergillus. Une recherche sur la lame trouve une image plus déterminante qui oriente vers un aspergillus A -- Vésicule - ou columelle B -- Métule C -- Phialide D -- Conidie Sous zone immergée est formée d’un important chevelu d’ hyphes Dans le milieu aqueux la moisissure developpe des arthrospores qui vont être libérés lors de la rupture de la paroi de l’ hyphe. L’ examen des spores Sur cette image on découvre deux types de spores - des spores granuleuses et des spores lisses : les spores ont autour de 3,5 µm de diamétre. Les spores granuleuses avec une tête conidienne de couleur ocre – jaune parfois chamois orientent vers Aspergillus Ochraceus Cette moisissure est très fréquente surtout sur les végétaux en decomposition - Elle est responsable d’ intoxictions mortelles chez les animaux d’ elevage ( 2 composants toxiques l’ acide pénicillique et l’ ochracine A) Mais reste l’ origine des spores lisses – En faisant bien attention l’examen des lames constate des thalles avec une organisation différente de celle que l’ on vient d’ examiner (X 1200 ) Cette structure oriente vers Scopulariopsis Cette moisissure a un thalle blanc avec des conidies lisses ; cela est assez proche de la description de Scopulariopsis candida –moisissure que l’ on trouve sur le sol . Cette moisissure est responsable d’ intoxications alimentaires surtout si absorption de grains moisis. Mais il y a un doute car les cellules conidiogénes qui doivent être annelées ce qui n’ est pas évident sur l’ examen de ces échantillons.( encore que sur la dernière photo il y a de forts indices ). Cette observation est intéressante car dans une colonie qui se développe hors de son milieu naturel , il est trouvé deux types de moisissures différentes fortement intriqués dans leur développement . Ref Moisissures utiles et nuisibles importance industrielle B Botton éditeur Masson Dominique .

-

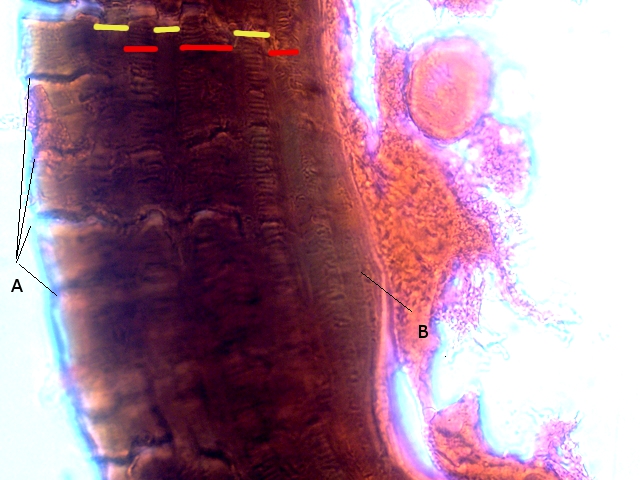

Bonsoir Jean- Luc Merci pour ce complément d’informations. La cuticule est en effet très particulière ; son architecture ressemble à celle du contreplaqué. On constate bien sur les photos qu’ il s’ agit d’un empilement de plaques dont la direction des lignes de force est croisée à 90°. On constate aussi que l’ exocuticule ( A ) et l’ endocuticule ( B ) ne sont pas de structure identique - L’endocuticule est homogène par contre l’ exocuticule semble divisée par des lignes de moindre adhésion qui peuvent permettre un certain degré de courbure . Amicalement Dominique.

-

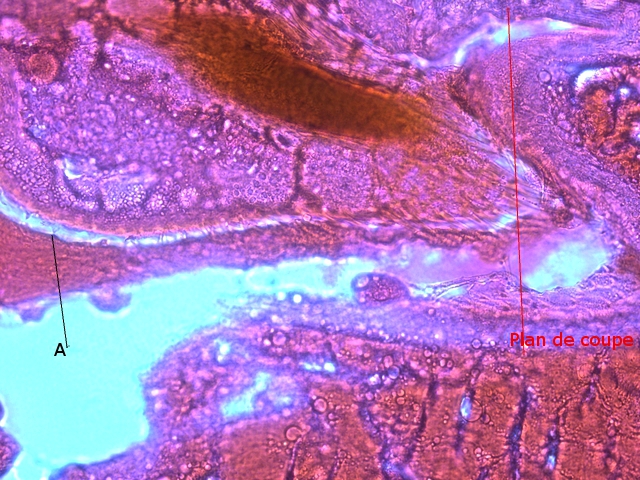

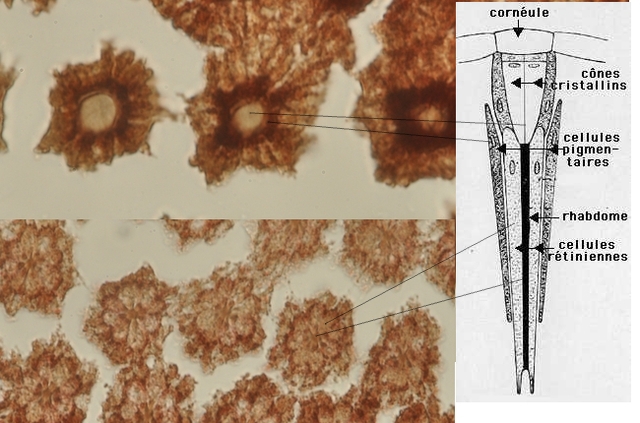

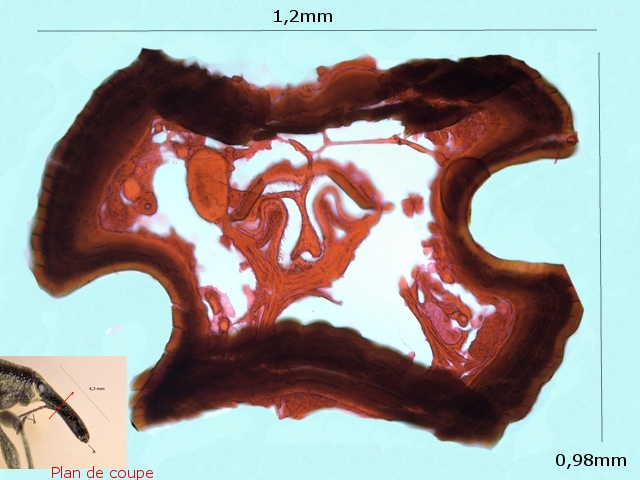

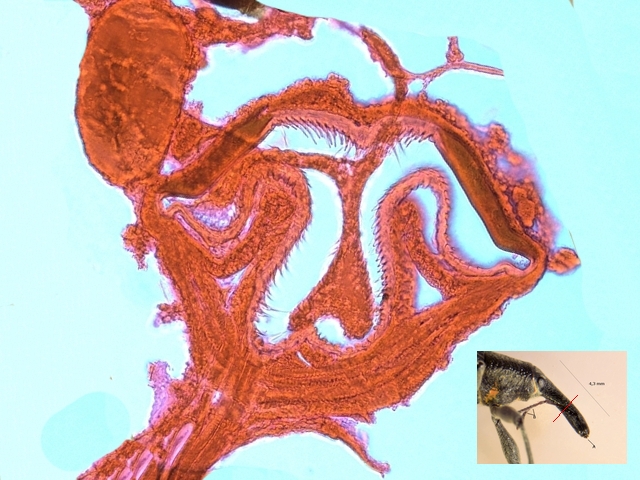

A Labium B Labre. C Maxilles au nombre de 4 qui vont délimiter l’ hypo pharynx. D Hypo pharynx.. E Canal salivaire. F Trachée. G Masses musculaires qui sont donc très développées. Les coupes supérieures ont permis l’exploration des yeux composés du charançon. A -- Ommatidies vues verticalement. B -- Coupe des ommatidies des yeux situés sur l’autre versant de cet œil composé. C – Coupe longitudinale d’une ommatidie. D - Cellules ganglionnaires nerveuses. E - Nerf optique. Cette photo a été prise verticalement à la cornéule et notre vision descend dans le puit de l’ommatidie. Le cercle noir correspond aux bords des deux cellules pigmentaires sur lesquelles reposent les cellules de la rétine. Pour comprendre ces images il faut reprendre le schéma réalisé pour l’ étude de l’ œil de l’ abeille. Discussion : Sur le schéma de la coupe axiale d’un rostre de charançon il semble y avoir 2 canaux digestifs , la réalisation d’une coupe longitudinale met en évidence le caractère non rectiligne du canal digestif : la coupe semble donc passer à hauteur d’un coude. Les coupes longitudinales sont très difficiles à réaliser en raison d’une tendance à l’ enroulement de l’ échantillon ( probablement dû au squelette chitineux externe) de ce fait je n’ ai pas pu trouver d’ autres images confirmant ce fait . *********************************************** Les trompes déjà étudiées : La trompe de la Circée marginée .https://forum.MikrOscOpia.com/topic/17433-proboscide-trompe-insectes/?hl=tromp La trompe du Bombyle major. https://forum.MikrOscOpia.com/topic/18389-proboscide-trompe-dipt%C3%A8re/?hl=%2Bbombyle+%2Bmajor Le proboscite de la puce . https://forum.MikrOscOpia.com/topic/14885-puce-suite/ le probiscite du papillon Ref 1 http://www.orchidee-poitou-charentes.org/spip.php?article1455 Les yeux des abeilles https://forum.MikrOscOpia.com/topic/16334-abeille-cerveau-histologie/?hl=ommatidies&do=findComment&comment=63798 Dominique.

-

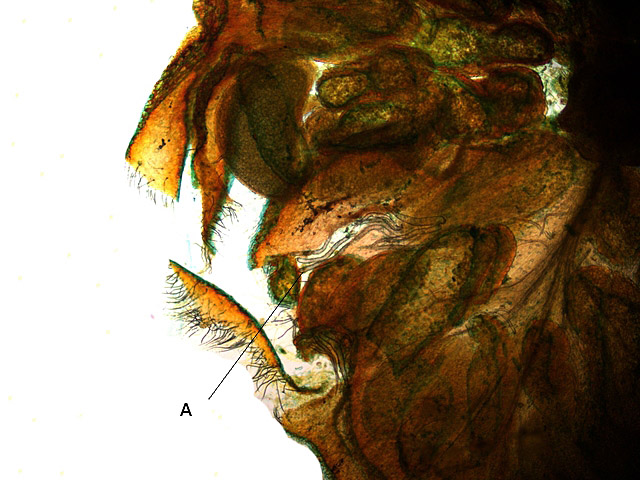

Charançon trompe rostre Sur un pilier de la serre deux charançons se tiennent immobiles (ce qui frappe d’emblée est leur taille). Ce charançon longirostre nous donne l’opportunité de poursuivre l’étude des proboscides chez les insectes. La bouche des charançons est située à l’extrémité du rostre. ( A ). NB :différence entre trompe - rostre En fait en zoologie, chez les invertébrés, le proboscide est un prolongement souvent tubulaire et extensible de la région céphalique, le céphalon. Chez les insectes, il correspond à la trompe prolongeant la tête. ( Le rostre est un terme généralement utilisé pour désigner le prolongement antérieur rigide surmontant la tête de divers animaux (stylets des acariens et des insectes piqueurs, bec des charançons, pointe dentelée de certaines crevettes, etc.). Cet insecte a une longueur 1, 3 cm ce qui fait de l’ espèce présente un grand charançon (la description la plus proche est le Charançon du pin Hylobius Abietis ( mais sur les exemples regardés il y a plus de tâches jaunes que sur mon spécimen. Donc doute quant au nom ) Etude du rostre : Les coupes ne sont pas très faciles -la paraffine n’ arrive pas à pénétrer correctement dans le rostre de tel sorte que le rostre s’ écrase lorsqu’ il est attaqué par la lame du microtome . Présentation des 3 photos réussies : Photos au 600 centrées sur la paroi de l' hypopharynx: Ce qui est frappant est l’importance (de la denture !) des épines qui tapissent la face interne de l’ hypopharynx . Ces épines reposent sur un volumineux matelas musculaire qui doit assurer la dilacération et surtout le transport des aliments La migration des aliments enfermés dans le tube rigide du rostre peut ainsi se faire vers l’ œsophage du charançon. ( on retrouve ici la même organisation qui existe chez l' escargot et la patelle - c'est à dire la présence d' une radula ) Pour résumer les éléments apportés par les photos précédentes on peut réaliser le schéma suivant

-

Ces graines ont une particularité elles sont organisées pour pouvoir flotter. De chaque côté se sont développées des excroissances( A ) ; Lorsque les akènes sont munis d'excroissances en forme d'ailes, on obtient des samares (comme chez l'orme) ou des disamares (érable) Dans le cas de l’ aune les samares ont un rôle de flotteur .Les graines de l’ aulne ont besoin de soleil pour germer et se développer il faut par conséquent qu’ elles puissent se déplacer parfois assez loin et toujours en bord de rivière puisque la graine ne peut germer et l’ arbre se développer que si la terre reste constamment humide . **************************** Deux autres exemples : Les chatons de noyer et de noisetier Le noyer au mois d’octobre. Dès la fin Aout le noyer développe les chatons du printemps – Ces chatons sont extrêmement discrets. Coupe d’un chaton NB - La préparation d’une coupe de chaton est difficile - Les éléments constitutifs ne sont pas jointifs et de ce fait ils tendent à se séparer à la moindre manipulation. La coupe au Ranvier étant réalisée ,il est nécessaire de poser cette coupe sur une lame et de réaliser les réactions ( fixation – coloration – lavage – déshydratation - montage ) sur cette lame sans toucher à l’ échantillon - les rinçages doivent se faire goutte à goutte sur une lame légèrement inclinée ) . Le Noyer a des chatons qui ont un rayonné 5. La structure de base : Le noisetier au mois d’octobre A noter une anthère très développé en comparaison avec les autres.* Cette photos montre que le chaton du noisetier a aussi 5 fleurs par étage. A - les anthères sont tous reliés à l’écaille par des étamines (parfois très courtes on parle alors d’anthère sessile). Les étamines ne sont pas visibles sur les préparations sauf sur cette dernière préparation où l’ anthère est visiblement relié à l’ androcée par le filet d’une étamine . Conclusion : La fleur mâle, appelée chaton, se développe dès le mois de juin jusqu’à l’automne avant de rentrer en dormance jusqu’à la floraison entre mi-décembre et mars. Les chatons se déploient alors gagnant en longueur pour atteindre sur 5 à 10 cm en laissant leurs écailles jaunes s’ouvrir et libérer le pollen par l’ouverture des anthères. Ref : La hulotte N° 51 Dominique.

-

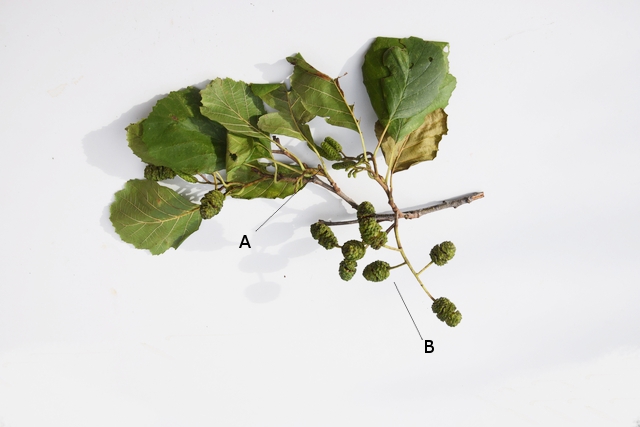

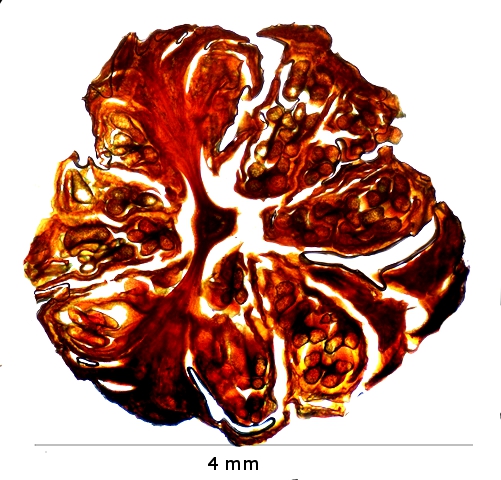

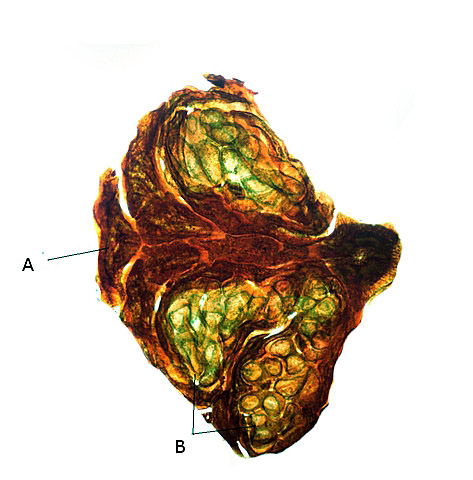

Chatons aulne noisetier noyer L’automne commence annonçant l’hiver. Pourtant sur certains arbres le printemps est visiblement en cours de préparation. Ceci est bien net pour les arbres à chatons : l’aulne - le bouleau - le noisetier - le noyer. Au printemps on connaît tous l’ aspect pendulaire de cette grappe de fleurs émettant souvent un pollen très volumineux blanc ou jaune ; Mais au début de l’ automne ? Le plus curieux de ces arbres est l’Aulne. Sur l’ extrémité de ses branches se rencontrent les fruits de l’ année précédente ( les strobiles ), ceux de l’ année présente ,et les chatons en cours de formation . A chaton organe mâle B strobile organe femelle Examen de l’organisation d’un chaton : Coupe d’un chaton au milieu de se colonne : On constate que sur la coupe le chaton est formé par trois structures disposées en rayons de roue, l’ axe central étant le pétiole de l’ inflorescence . Analyse d’une de ces structures : A - Sachant que le chaton est un empilement de fleurs ,que les fleurs ont à leur base une bractée et développent au-dessus pétales et sépales -( ou les deux associés les tépales) comment considérer cette formation A ? . Il serait possible de voir ici la présence d’une fleur simplifiée insérée à l’aisselle des bractées, sans périanthe (c’est-à-dire ni pétale, ni sépale), le nom le plus correcte serait une écaille B - Les anthères sont la partie terminale de l'étamine des fleurs. Ce sont des sacs enduits intérieurement de tissu sporogène, où les grains de pollen sont produits. Les anthères absorbent le pollen lorsqu'il mûrit à l'intérieur. À la maturation, les anthères doivent s'ouvrir pour la libération des grains de pollens. Ici les anthères débutent leur formation et ne semblent pas avoir développé leurs sacs polliniques. On en compte autour de 15 par poche et 2 poches par fleur. (Ici les anthères semblent enfermées dans des sacs.) Les strobiles : En botanique, c'est une structure présente sur de nombreuses espèces fongiques terrestres porteuses de sporanges densément regroupées le long d'une tige. Ce terme est aussi utilisé pour définir la forme terminale de l’évolution des organes femelles de l’aulne. Les strobiles vont rester sur l’arbre durant 2 ans Dès le mois de mai la fleur femelle une fois fécondée va se transformer en strobile On retrouve l’organisation du chaton c’est-à-dire un empilement de structures identiques. A - une écaille épaisse et lignifiée. – la coupe de la photo de droite met en évidence l’organisation d’une écaille, en particulier en rouge les zones en cours de lignification B - Sous cette écaille se développent deux graines (sur la photo il n’y a en a qu’une)- les akènes - En botanique, un akène est un fruit sec, indéhiscent, à graine unique, dont le péricarpe, plus ou moins sclérifié, n'est pas soudé à la graine. Les strobiles restent fermés de nombreux mois. Pour s’ouvrir il est nécessaire que le gèle s’installe. L’écartement des écailles commence - Une difficulté apparaît pour les graines : les écailles se referment si le temps redevient sec et s’ouvrent en temps de pluie. Au bout de 1 an cependant une grande partie des graines a glissé vers l’extérieur.

-

Semoule Insecte Psoque Il y a quelques mois maintenant mon épouse a acheté un sac de semoule de blé - le contenu du sac avait été transféré dans un récipient Tupperwar qui ferme bien et était neuf . Il y a quelques jours elle ouvre la boite et découvre la présence d’une multitude de petits points noirs à peine de la taille d’une tête d’épingle . La colonie semble se bien porter vu le nombre d’individus qui se déplacent sur la surface de la semoule : Un premier examen à la binoculaire révèle la présence d’un petit insecte. Les questions que soulève cette présence sont : D’où vient-il ?- la réponse la plus probable est de l’atelier de mise en sachet de la semoule - ou de la semoule livrée à cet atelier. (A la maison il y a rarement de la semoule et je n’ ai jamais rencontré cet individu).Comment peut-il attaquer la semoule ?- le grain est très dur, le milieu est très sec. La réponse est apportée par l’examen microscopique. Aspect général de l’insecte :au X40 : Les organes les plus remarquables,( en plus de la petitesse de cet insecte), sont les deux mandibules : Ces mandibules sont vues sous deux angles différents A --Mandibule. Il est donc constaté des mandibules extrêmement robustes . Ce qui permet d’expliquer ses préférences alimentaires ( voir plus loin ). Il s’ agit du Psoque C’est une Espèce aptère ( sauf les mâles qui peuvent posséder 4 ailes membraneuses ).De couleur crème à gris brunâtre, pas plus d’1,5 mm de long. Les fémurs postérieurs sont renflés –( caractéristique des Liposcelis). Une génération par mois en été, avec une ponte d’une cinquantaine d’œufs ; l’adulte reste en préoviposition 3 à 4 mois l’hiver puis pond une vingtaine d’œufs l’hiver : il y a 6 à 8 générations par an. Les Psoques sont des insectes hémimétaboles, c’est-à-dire qu’ils ne subissent pas de métamorphoses. A l’éclosion la larve néonate ressemble déjà à un adulte aptère dépigmenté et de très petite taille. Le nombre de stades larvaire est généralement de 6, parfois 5. Les conditions ambiantes (température et humidité) et la qualité de la nourriture conditionnent la vitesse de développement des psoques ; la durée du cycle de vie peut ainsi aller de 1 à plusieurs mois. Nos espèces domicoles ( Ce terme qualifie, en particulier, des insectes qui ont élu domicile dans nos maisons, bâtiments, entrepôts, usines, musées,…certains sont même devenus anthropophiles. ) infestent une multitude de denrées alimentaires et produits stockés d’origines animale ou végétale, ainsi que les collections d’histoire naturelle des musées. Elles affectionnent également les bibliothèques et les salles d’archives. En réalité les psoques domicoles se nourrissent surtout de moisissures, de bactéries, de levures ou d’algues, qui se développent sur toutes sortes de denrées, de matériaux (même les boiseries, le cuir et le plâtre) et d’autres matières premières. On en connaît des traces fossiles remontant au Permien (il y 248 à 295 millions d'années) et plus de 5 500 espèces ont été décrites, réparties en 41 familles et trois sous-ordres. La plupart ont été très récemment décrites. Classification Règne Animalia Embranchement Arthropoda Sous-embr. Hexapoda Classe Insecta Sous-classe Pterygota Infra-classe Neoptera Super-ordre Hemipteroidea Ordre Psocoptera Famille : Liposcelididae Genre : Liposcelis Espèce : corrodens LIPOSCELIS CORRODENS (HEYMONS, 1909) ET LIPOSCELIS DECOLOR (PEARMAN, 1925) Nom usuel : Psoque devin (pour Liposcelis decolor) ; Poux des livres ; Poux des poussières. Références : http://insectes-nuisibles.cicrp.fr/fr/famille-des-psoques https://fr.wikipedia.org/wiki/Psocoptera#:~:text=Les%20psocopt%C3%A8res%20(Psocoptera)%20sont%20un,du%20super%2Dordre%20des%20paran%C3%A9opt%C3%A8res. http://insectes-nuisibles.cicrp.fr/fr/les-insectes-de-a-a-z/liposcelis-corrodens-heymons-1909-et-liposcelis-decolor-pearman-1925 Dominique.

-

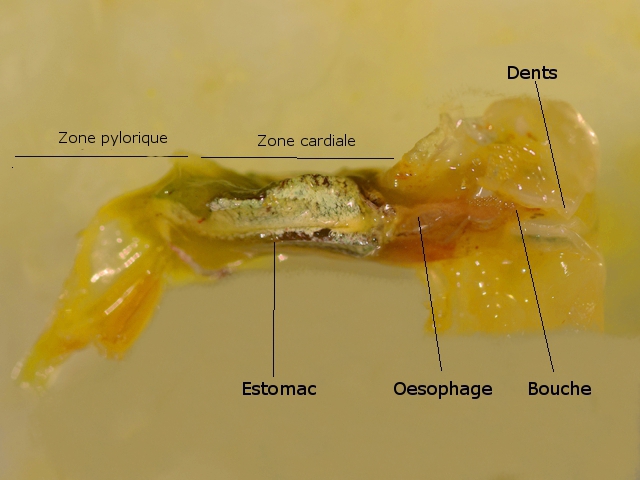

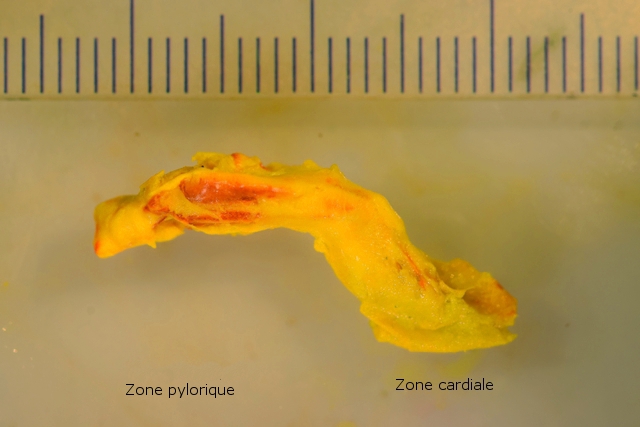

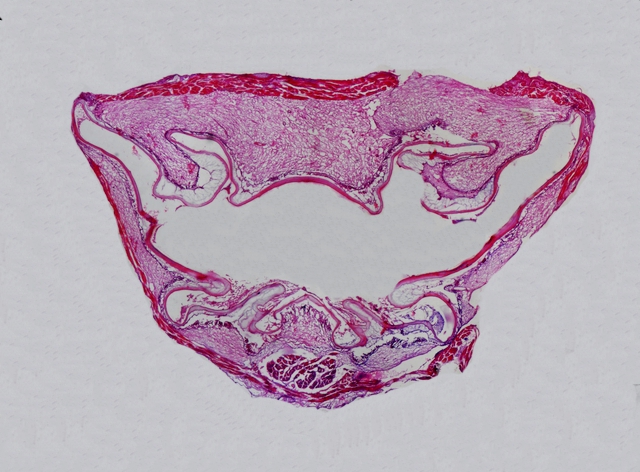

Cette dent possède deux faces A – de type incisive qui sert à couper. B – de type molaire avec une large surface pour broyer. Ce systéme de mastication se poursuit par l’estomac .Cet estomac est subdivisé en deux parties : l’estomac cardial et l’estomac pylorique prolongé par l’intestin. L’œsophage et l’estomac On a vu que l’œsophage remonte vers la zone dorsale en passant au milieu de la masse cérébrale il s’ouvre par le cardia dans la première partie de l’estomac. L’estomac est divisé en deux zones : la zone cardiale et la zone pylorique L’estomac est divisé en deux parties. La partie initiale dite Cardiale. La partie arrière dite Pylorique. Coupe de la zone cardiale Coupe de la zone pylorique : Ces coupes ne mettent pas en évidence la présence dans la partie initiale de l’estomac de structures chitineuses dont le rôle est de compléter la dilacération des aliments .Il est cependant « aisé » de les mettre en évidence en examinant la face interne de l’estomac au cours de la dissection. L’hépato pancréas. L ‘hépatopancréas se situe autour de l’intestin dans la partie céphalothoracique. Il est difficile de donner un nom à chacun des éléments en l’absence de références autorisées. Par contre on constate que le foie est constitué de lobules en A. Ces lobules sont formés par un grand nombre d’ hépatocytes .Au centre des lobules il existe une veine centro-lobulaire L’intestin Initialement , à la sortie de l’estomac l’intestin fait quelques courbures puis devient rectiligne jusqu’à l’anus ou il est entouré et surmonté par les volumineux ovaires chez la femelle. X 40 diaporama - diamètre 3 mm Il est possible de définir deux zones A – zone glandulaire. B – zone motrice et d’absorption. Cette zone est marquée par de volumineuses circonvolutions de sa paroi interne Le système génital : La femelle Il y a 2 ovaires qui occupent la presque totalité de la face dorsale du corps de la crevette (débute derrière la zone ophtalmique et finit dans la partie caudale) L oviducte de ponte se trouve entre les pleopodes mais je n’ai pas réussi à la mettre en évidence. Coupe de l’ovaire : Sur cette coupe on découvre une grande quantité de canalicules qui vont d’avant en arrière. (A). La majeure partie de l’ovaire est constituée de travées cellulaires. A – Présence de millions d’ovogonies à des stades de maturation différents. Ces ovogonies ne deviendront pas toutes des ovules. B – Cellules folliculaires. Le mâle On trouve deux testicules en V dans la zone abdominale : Coupe de testicule X40 (diaporama) Par contre je n’ai pas pu isoler de spermatozoïdes. Les pattes de la crevette : Vers la queue Vers la tête Les maxillipédes ne sont pas des pattes mais plutôt des organes d’orientation de la nourriture vers la bouche. Les periopodes ont un rôle de saisie et de déplacement sur le sol les 2 derniers n’ont qu’un rôle de déplacement. Les pléopodes ont un rôle de nageoire ce qui assure un déplacement très rapide dans le milieu marin. Il est très difficile d’explorer le système circulatoire et nerveux ce qui a pourtant été fait par les scientifiques il y a longtemps maintenant. En particulier je ne suis pas arrivé à trouver le cœur .qui selon les schémas est situé derrière l’ hepato- pancréas. Pour en savoir plus : L'élevage des crevettes à grande échelle est en plein essor, notamment en Asie du sud-est, et de manière parfois peu contrôlée. Cet élevage est particulièrement rentable étant donné le cycle de vie très court des crevettes, leur capacité à vivre en grande densité et leur régime alimentaire extrêmement généraliste. Pour ces mêmes raisons, cet élevage fait largement appel à des aliments issus de chutes industrielles (notamment des farines animales obtenues par recyclage des déchets, y compris les os et les cuirs). La crevette constitue ainsi une sorte d'équivalent du porc pour la mer. . Cet élevage a également un impact social et environnemental parfois préoccupant, puisqu'il se pratique en grande partie sur des littoraux tropicaux, et entraîne la conversion massive d'écosystèmes fragiles (récifs de corail, mangroves...) en fermes intensives souvent polluantes voire insalubres. Une étude de 2017 attribue ainsi à l'élevage de crevettes la principale responsabilité dans le déclin spectaculaire des mangroves dans le monde, qui s'élève à plus de 35% pour la seule décennie 1980. La crevette est aussi élevée en France Les crevettes impériales sont des crevettes pénéides élevées en France, dans les marais atlantiques (marais de Charente - région d’Oléron) depuis les années 1980. C’est une espèce qui vit dans les fonds sablo-vaseux, qui supporte des températures de 5 à 32°C et des salinités de 15 à 40°/°°. Ces conditions sont réunies dans les claires ostréicoles de la côte Atlantique, milieu idéal pour en faire l’élevage. Les techniques de production française sont contrôlées et évitent les dérives de la production asiatique. En France les larves (issues d’écloseries) de crevettes impériales sont introduites au milieu des élevages d’huîtres de claire, au printemps dès que la température de l’eau le permet. A raison d’une à deux crevettes impériales par m², les gambas ont suffisamment de nourriture pour s’alimenter naturellement sans l’ajout de nourriture industrielle. Ref : https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://raymond.rodriguez1.free.fr/Documents/Biodiversite-popul/planCrstc.jpg&imgrefurl=http://raymond.rodriguez1.free.fr/Textes/214.htm&h=743&w=1500&tbnid=_NPtUVh8cIE4fM:&zoom=1&docid=iMY0FxJQTFzj3M&ei=5KmpVKDEN5He7AaO3oHoDg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=173&page=1&start=0&ndsp=27&ved=0CDEQrQMwBQ&sfr=vfe Dominique

-

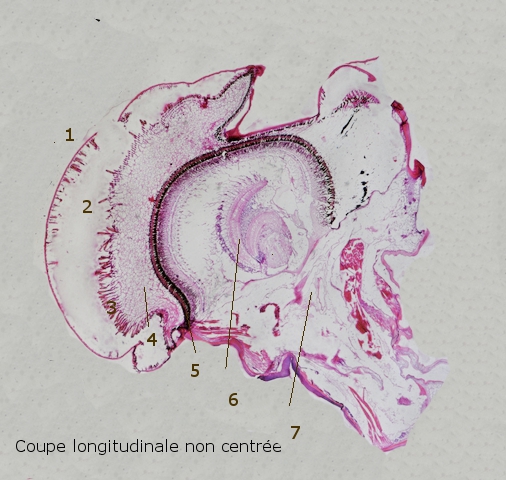

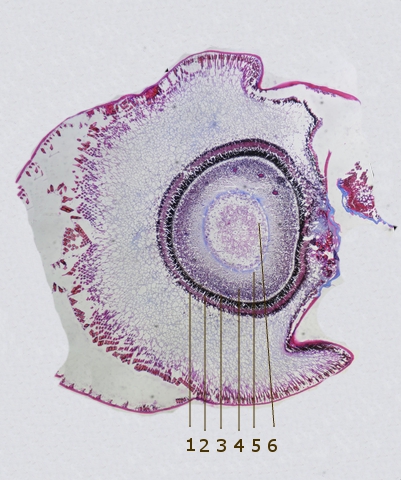

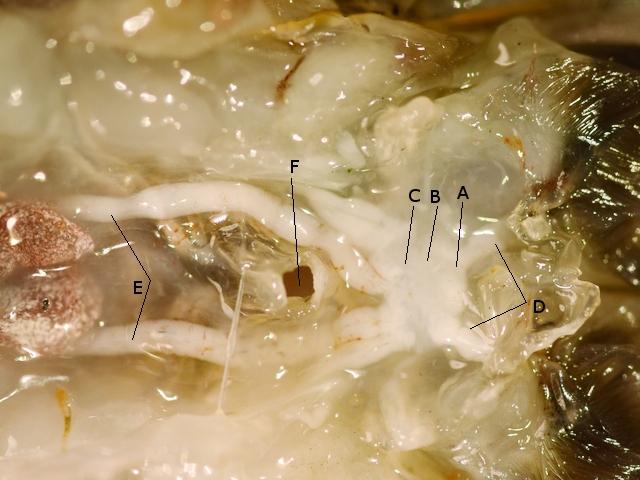

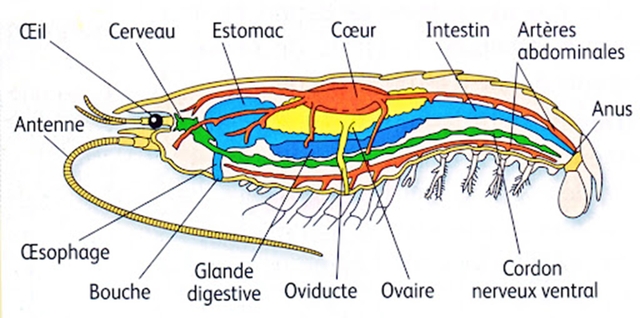

Les crevettes (éléments d’anatomie). Suite Pour s’y retrouver un plan va être nécessaire Mais s’il est didactique ,les proportions et les formes des organes de ce plan ne sont pas respectées et la position de l’ oviducte est probablement fausse les œufs étant gardés entre les pattes rameuses pleopodes et non pas les pattes locomotrices periopodes ). Je n’ai pas trouvé d’étude histologique de l’ animal . Les coupes ne seront donc par très documentées mais il est intéressant cependant de découvrir l’organisation interne de la crevette. Ici on a utilisé des grosses crevettes (souvent appelées gambas). L’organisation est la même chez la petite crevette grise que l’on pèche avec un filet sur nos côtes. . Les yeux de la crevette : Macroscopiquement les yeux sont situés à l’extrémité de 2 protubérances ( les decapodes sont des podophtalmes ) Au cours des présentations antérieures il a été décrit différents types de rétine --Les rétines concaves comme les mammifères -étude de l’œil de bœuf. --Les rétines doubles comme on les trouve chez la coquille Saint Jacques. --Les rétines en forme de tube comme dans les yeux des insectes (.Les ommatidies). Ici on se trouve devant une rétine convexe. Cette rétine est située au sommet d’une protubérance mobile (un pied d’où le nom de podophtalme ). Coupe des yeux de la crevette: L’œil de la crevette est particulier en ce sens que la rétine repose sur une protubérance qui assure à cette rétine une forme sphérique On trouve 1-- La cornée. 2 –Chambre antérieure. 3 – Cristallin 4 –Chambre postérieure (Uvée) 5 -- La rétine. 6 -- Le nerf optique. 7—Le pied. Coupe de ¾ . Couche plexiforme interne. Cellules photo-réceptrices. Epithélium pigmentaire. Choroïde. Sclére. Nerf optique. Vers le cerveau. Donc ce type de rétine offre un champ de vision très large d’autant que ce champ est orientable grâce aux mouvements du pied. Le système nerveux : Ce systéme nerveux est situé sur la face ventrale de la crevette. A -Protocerebrum B- Deuterocerebrum C- Tritocerebrum D -Nerfs optiques E -Chaîne nerveuse ventrale F- Passage de l’œsophage Donc ce cerveau est formé de 3 lobes. Ces trois lobes sont retrouvés avec de plus grandes dimensions dans le cerveau humain qui en a ajouté d’autres. Chez la crevette les organes sont situés dans la partie dorsale du corps, dans une gouttière formée par les muscles ventraux qui commandent les maxilipeds les periopodes et les pleopodes . Le système digestif de la crevette La bouche est située du côté ventral de la tête. Cette bouche est entourée des palpes La crevette étant un détritivore elle possède un complexe système masticateur. Celui-ci commence dans la bouche avec deux importantes dents triangulaires( de 2 mm de côté pour les gambas.)

-

Bonsoir Jean – marie et tous Une fois l’enseignement des lymphocytes réalisé ; ils migrent vers les organes lymphoïdes où ils vont se multiplier (Moelle osseuse et ganglions lymphatiques) . Mais c’est là qu’apparaît un vrai problème car ces lymphocytes ne sont plus éducables et ne vont reproduire que des lymphocytes identiques .Ils ne s’adaptent pas à la situation. De ce fait si un nourrisson depuis sa vie intra utérine jusqu’ à ses 14 - 20 ans n’est pas exposé a une multitude d’allergènes son apprentissage sera limité. L’hygiénisme de nos sociétés modernes, la disparition de la biodiversité de notre environnement font que nos lymphocytes T sont sous éduqués par rapport aux lymphocytes de nos arrières grands parents issus du monde agricole. Conséquence on constate l’explosion de maladies comme l’eczéma, l’asthme, les maladies inflammatoires de l’intestin ( type maladie de Crohn ) et les maladies inflammatoires . L’épidémie de Covid 19 n’est qu’une annonce des prochaines pandémies conséquence de cette déficience de nos lymphocytes T. Pour en savoir plus je recommande la lecture du livre :La Fabrique des pandémies de Marie – Monique Robin Edition : la découverte Amicalement Dominique

-

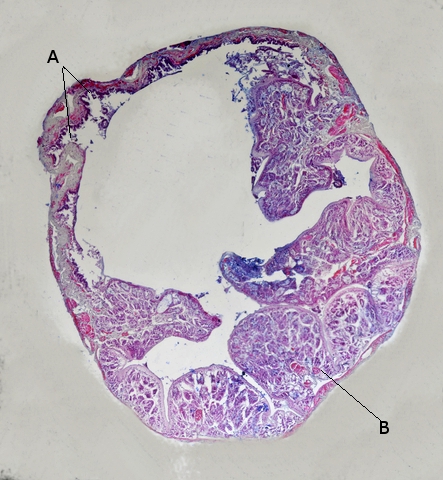

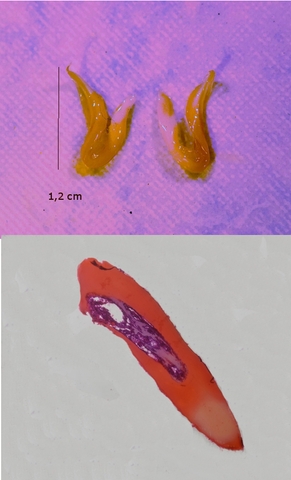

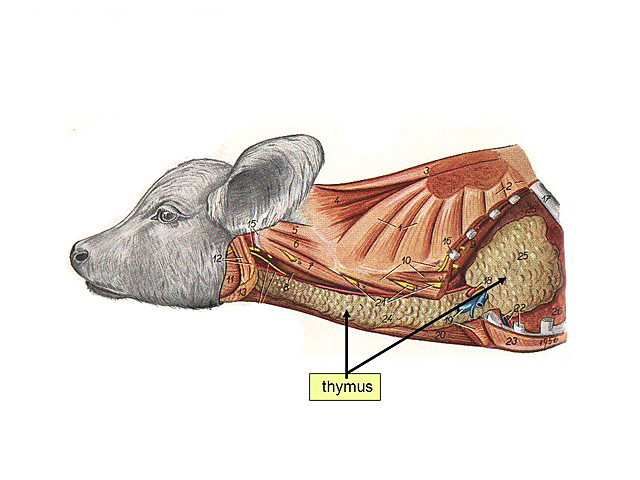

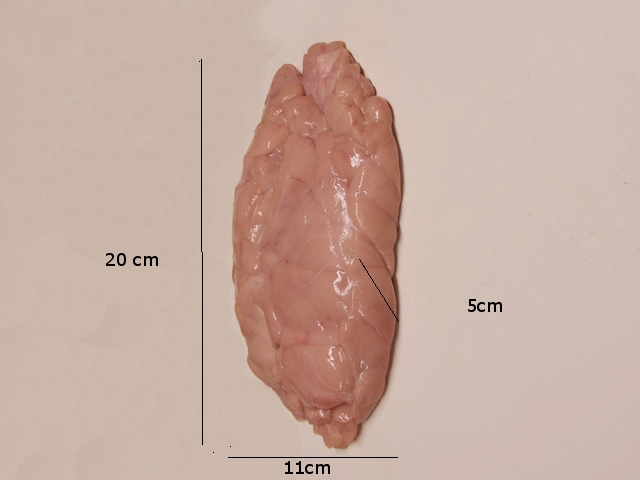

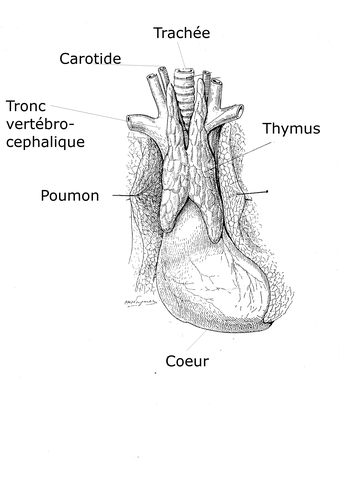

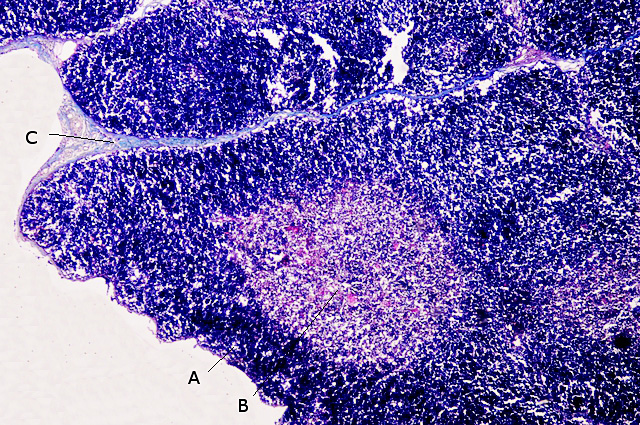

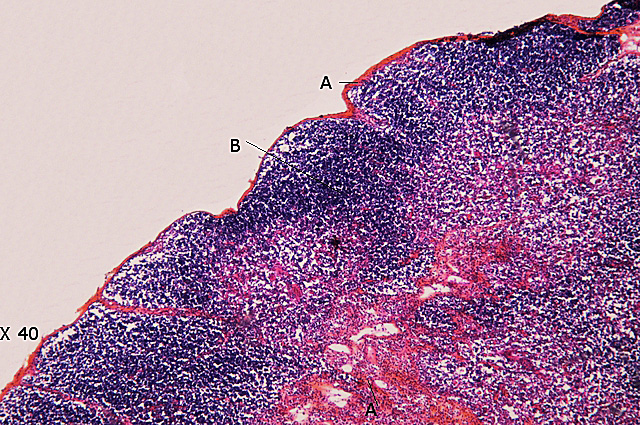

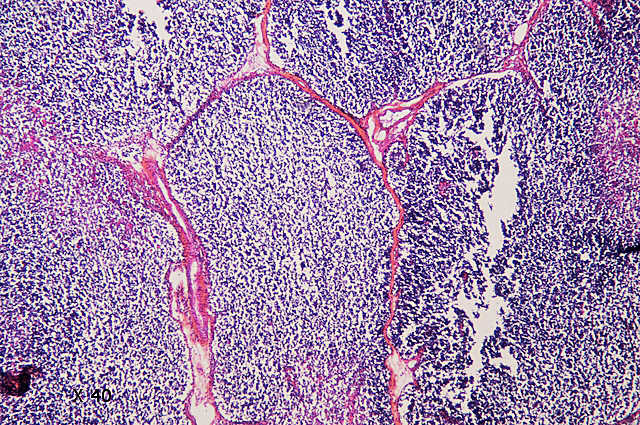

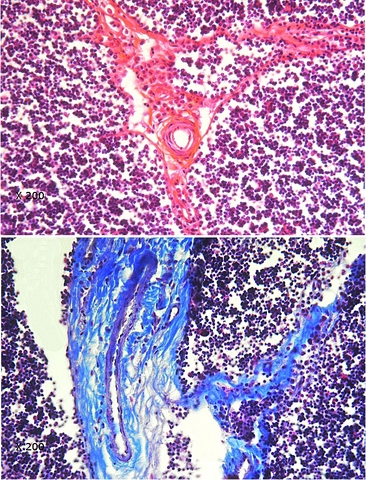

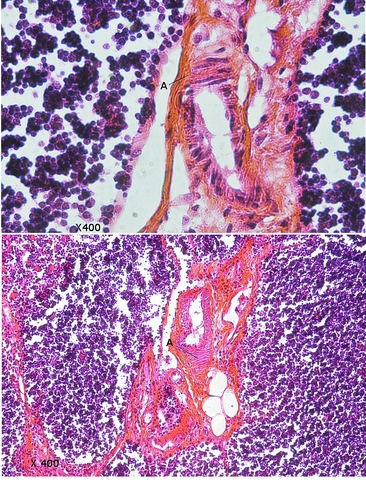

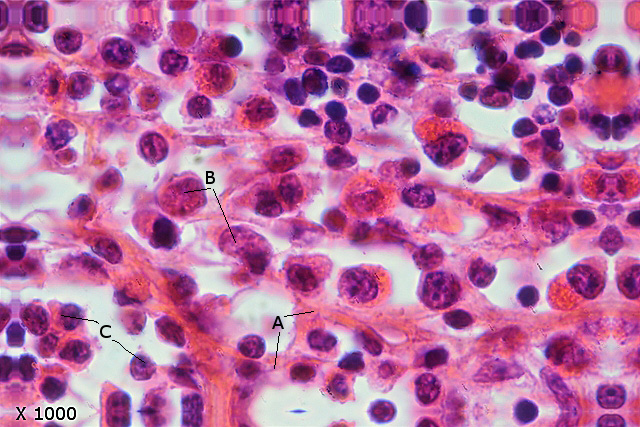

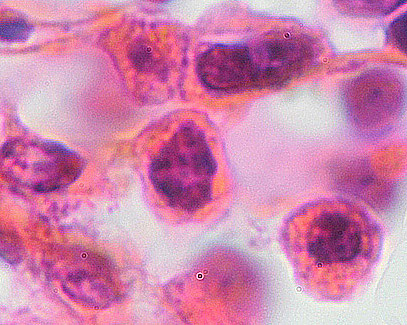

Thymus Ris de veau Le ris de veau est utilisé en cuisine pour fabriquer un plat savoureux le plus souvent sous forme de vol au vent. Il peut être confectionné avec des fruits de mer ou plus classiquement avec le ris de veau. Mais le Ris de Veau qu’est-ce que c’est ? Le ris de veau est le nom populaire que l’on donne au Thymus .Cet organe est peu connu .Il a pourtant un rôle fondamental dans l’organisme. Pour faire le tour de cette question on la divise en 4 étapes : 1--présentation du thymus chez le veau. 2--présentation du thymus chez le nourrisson. 3--aspect histologique de cet organe. 4--fonction de cet organe. Aspect anatomique d’un thymus de Veau : Si vous demandez à votre boucher un « Ris de veau » vous n’aurez que la partie basse de cet organe. Cet organe est constitué de l’assemblage apparent d’un grand nombre de lobes. Mais ce n’est qu’une apparence que ne soutient pas une vue histologique . On y reviendra. Aspect anatomique d’un thymus chez le nourrisson : - Chez l’être humain, plus exactement le nourrisson , l’aspect est différent :cet organe est en effet transitoire : il va s’ atrophier assez rapidement pour ne laisser qu’ un résidu cellulo – graisseux chez l’ adulte . Chez le nouveau-né son poids est de 5 grammes - Il mesure 5 cm de long - 2 cm de large et 1 cm d’épaisseur – Il atteindra 35 à 50 g à l’adolescence puis va régresser progressivement ensuite. On voit que cet organe est constitué de 2 lobes verticaux allongés , unis sur la ligne médiane par leur partie moyenne ( en haut il peut arriver au contact du corps thyroïde - en bas il descend à hauteur de la 5 éme côte ). Aspect histologique du thymus : (Coloration trichrome de Masson à l’aniline et trichrome au safran) . A – Zone corticale . B – Zone médullaire . C – Septa conjonctif. Le cortex : Le stroma cortical est constitué de cellules Epithéliales ( A ) distribuées de manières éparses . Elles ont un rôle dans la différentiation des lymphocytes T ( B ) qui proviennent immatures par voie sanguine de la moelle osseuse , où se situent les cellules souches . Division par les septas : Les septas conjonctifs ne divisent pas la glande en lobes ( impression que donne une vue macroscopique de cet organe ) La circulation du Thymus : Les vaisseaux artériels s’étendent à travers les septas conjonctifs du Thymus. La majorité des artérioles se développe surtout dans la zone corticale. Les veines se situent à la limite entre le cortex et la médullaire .Ces veines assurent la sortie des lymphocytes vers les organes hématopoïétiques ( ganglions - moelle osseuse ) via le système sanguin . Le tissu musculaire : Le tissu musculaire ( A ) est un tissu musculaire strié -- Mais ces muscles présentent souvent des signes de dégénérescence , avec des fibres de myosine distribuées sans ordre. La médullaire : Le thymus est surtout constitué d’un énorme regroupement de lymphocytes. en cours de murissement (zone corticale) et mûrs. ( Zone médullaire ) . A – Tissu interstitiel de la zone médullaire qui forme des cordons. B - Cellules épithéliales du thymus. Qui ont de volumineux noyaux clairs. C - Lymphocytes .avec leur petit noyau sombre. La zone médullaire contient d’autres cellules : macrophages – cellules dendritiques. Les corpuscules de Hassal. A –Cellules épithéliales du thymus. B –Grains de kératine. Ces petites structures sont dues au regroupement des cellules épithéliales en formations spiralées - les corpuscules de Hassal – lde taille variable , le centre est formé de cellules épithéliales dégénérées et kératinisées . Fonction du thymus : Le thymus a un rôle fondamental dans l’installation et le développement du système immunitaire.et en particulier dans la maturation des lymphocytes. Ces Lymphocytes sont fabriqués dans la moelle osseuse mais ils ne sont pas compétents - Pour le devenir leur passage dans le thymus est indispensable. Il s’agit de l’éducation seulement des lymphocytes T ( T comme Thymus) Ils sont une catégorie des lymphocytes de l’ organisme . ( les Lymphocytes B eux produisent les anticorps) lls sont responsables de l'immunité cellulaire et de la destruction des cellules infectées par un virus par exemple, ou des cellules cancéreuses reconnues comme étrangères à l'organisme (les lymphocytes T ont appris à faire la différence entre les cellules qui appartiennent à l’ organisme et à les tolérer et les cellules extérieures à l’organisme et à les rejeter en les détruisant à travers un mécanisme complexe. Donc ces lymphocytes arrivent par voie sanguine et vont se localiser dans la zone corticale du thymus puis ils vont subir un certain nombre d’ épreuves, pour une fois terminer leur apprentissage, se regrouper dans la zone médullaire puis regagner les tissus lymphoïdes .( ganglion – moelle osseuse ) . **************************** Les différents lymphocytes T . L’apprentissage se fait entre autre par l'acquisition progressive du récepteur des cellules T. Le récepteur des cellules T est une glycoprotéine membranaire formée d'une chaîne alpha et d'une chaîne bêta. On distingue de nombreux lymphocytes ( 7 ) aux fonctions distinctes : 1 - Les lymphocytes T cytotoxiques (TCD8 ou T killer) détruisent les cellules infectées. Ils portent un marqueur (protéiné) le CD8. 2 - Les lymphocytes T auxiliaires (TCD4 ou T helper) sont des intermédiaires de la réponse immunitaire et prolifèrent pour activer en quantité d'autres types de cellules qui agiront de manière plus directe sur la réponse. Ils portent un marqueur CD4 (qui est attaqué par le virus du SIDA) 3 - Les lymphocytes T régulateurs (Treg) aident à empêcher l'activation des lymphocytes auto-immuns qui détruisent les cellules de leur propre organisme. (sa défaillance est à l’origine des maladies auto-immunes) .Ils portent à leur surface les marqueurs CD4 et CD25 . 4 - Les lymphocytes NKT sont un type de lymphocytes présentant des marqueurs de cellule T (CD3) et des marqueurs de cellules NK. .. Une fois activés, les NKT sont capables de lyser les cibles et de sécréter des cytokines. 5 - Les lymphocytes MAIT, ou lymphocytes T invariants qui sont associés aux muqueuses, 6 - Les lymphocytes T γδ qui se retrouvent en plus grande quantité dans la muqueuse intestinale, parmi la population lymphocytaire nommée lymphocytes intra-épithéliaux. Conclusion Le thymus est un centre de formation . La succession des apprentissages que doivent avoir les Lymphocytes T est très complexe mais il faut retenir que 90% des candidats à cette formation sont éliminés et détruits durant leur période « universitaire ». . Ref : Précis d’ histologie de Welsh éditeur Lavoisier . tps://fr.wikipedia.org/wiki/Lymphocyte_T( c’est très compliqué ++ )

-

Bonjour Solito de Solis L’opercule a pour nom l’ epiphragme Épiphragme muqueux Wilipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89piphragme Chez la plupart des espèces d'escargot terrestre, l'épiphragme est une simple membrane composée de couches de mucus sec. Cette structure est synthétisée dès le début de la période d'inactivité pendant la baisse du taux d'humidité. L'épiphragme de Helix aspersa est sécrété à partir du manteau de l'escargot par une intense activité musculaire2. Cet épiphragme muqueux couvre entièrement l'ouverture de la coquille, étant fixé sur les bords de l'ouverture, et, en fonction du type d'habitat de l'espèce d'escargot considérée, est souvent rattaché à un substrat solide, tel que la surface d'un rocher, d'un mur, d'une branche ou de la racine d'une plante, réduisant la perte d'eau des tissus mous de l'animal. Un épiphragme muqueux est généralement transparent ou translucide et est relativement élastique. Un Helix pomatia en hibernation avec son épiphragme calcifié en place Épiphragme calcifié Quelques espèces, comprenant Helix pomatia, synthétisent un épiphragme muqueux pour de courtes périodes de repos, mais peuvent aussi synthétiser un épiphragme plus solide, avant la période d'hibernation. Ce type d'épiphragme est fait d'une structure solide contenant une forte proportion de carbonate de calcium. Cet épiphragme calcifié est plus efficace contre la perte d'eau que l'épiphragme muqueux. Cette structure calcifiée et très dure possède de petites perforations permettant les échanges respiratoires. Pour l'escargot Helix pomatia hibernant pour plusieurs mois enfoui dans le sol, cet épiphragme calcifié le protège non seulement de la dessication mais aussi des attaques de prédateurs vivant dans le sol comme les larves de coléoptères carnivores. Amicalement Dominique

-

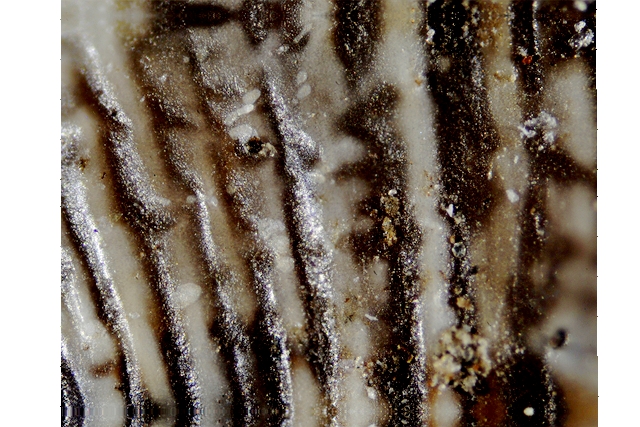

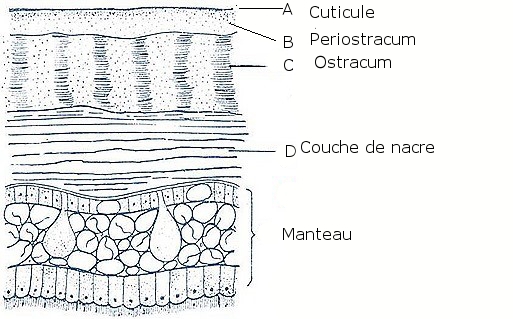

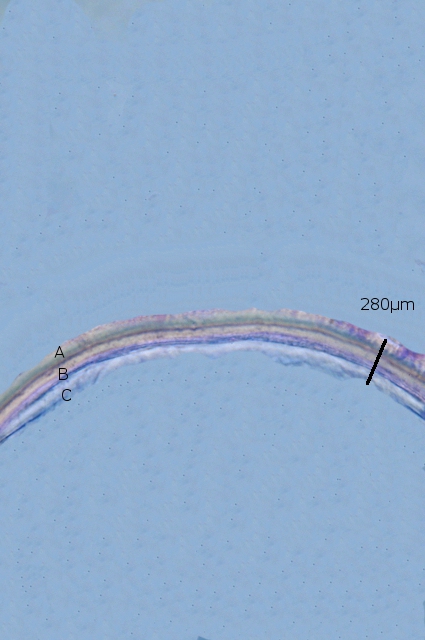

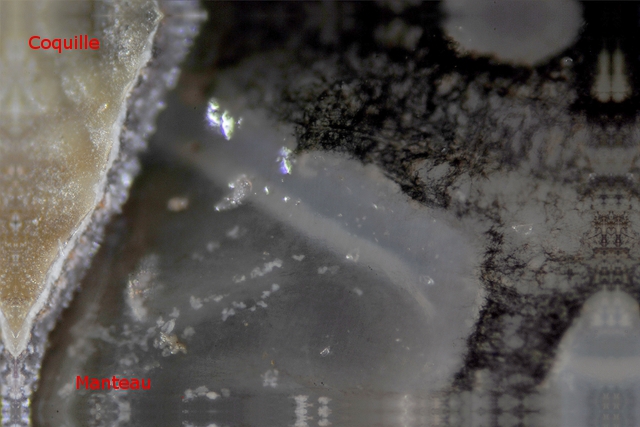

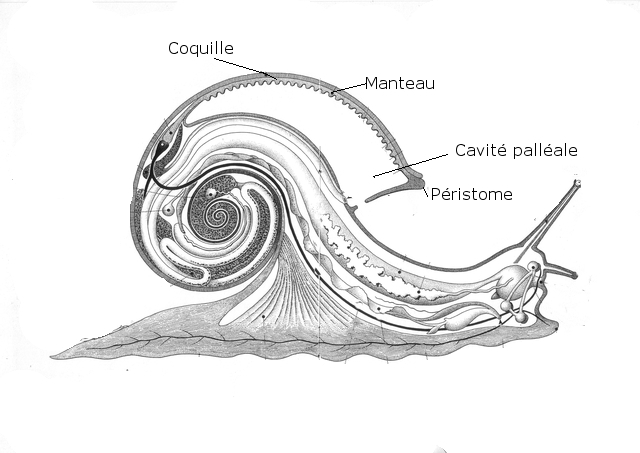

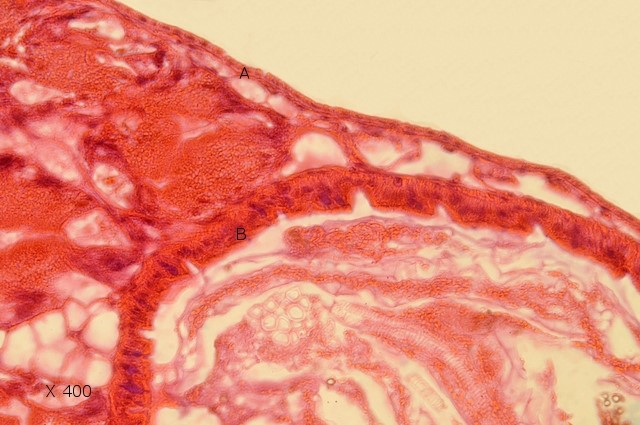

Coquille d’ escargot : Aprés -la présentation de la coquille d’œuf de poule https://forum.MikrOscOpia.com/topic/18747-%C5%93uf-de-poule/ --la présentation de la coquille de l’ huitre /couteau / coquille saint jacques https://forum.MikrOscOpia.com/topic/16803-coquillage-p%C3%A9riostracum-ostracum-manteau La question se pose de l’organisation de la coquille de l'escargot : La coquille de l’escargot s’enroule en colimaçon autour d’un axe central : la columelle. Mais les coquilles ne se ressemblent pas toutes, comme celle de « l’escargot tronqué » du Sud de la France . ( Cet escargot a été prélevé dans la campagne de Nice ) Les gastéropodes s'enroulent - le plus souvent vers la droite - en suivant une spirale dans laquelle le rayon de la courbe augmente toujours dans la même proportion quand on tourne d'un angle constant.. Si les trois premiers tours de cette spire sont bien visibles il existe 2 à 3 autres spires dans la partie initiale de la coquille. Examen de cette coquille : En épiscope on constate 2 choses : --il n’existe pas de pores (comme pour la coquille de l’œuf de la poule). --il y a des stries de croissance. Si on réalise une coupe de cette coquille : son épaisseur moyenne est de 0,300 mm. On retrouve la structure de la coquille des mollusques La cuticule de surface est porteur des striations de croissance avec leurs variantes de couleurs suivant l’espèce de l’ escargot . Un ostracum est une couche moyenne calcaire et protéinique de la coquille des mollusques. Le périostracum est la couche extérieure, en conchyoline, et l'hypostracum (couche de nacre) est la couche inférieure, en aragonite. Le manteau est la zone dorsale, viscérale de l’escargot. ( ref 1) .On y reviendra . . La décalcification de la coquille Cette décalcification révèle que le calcaire repose sur une membrane inhomogène où les limites cellulaires ne sont pas évidentes et où il n’existe pas de trame de type feutrage comme pour l’œuf de poule Membrane porteuse du calcaire vue sur sa surface décalcifié: ( donc la couche du periostracum sans calcium ) Aspect en coupe après inclusion dans la paraffine de cette fine membrane : Cette coupe sans coloration mais en contraste de phase met en évidence que les membranes protéiques qui servent de support à la formation du periostracum ( A ) de l’ ostracum ( B ) et de la couche de nacre ( C ) ne sont pas identiques La solution de décalcification est mise diluée avec 50% d’eau puis laissée à évaporer dans une étuve à 40°C . Il se développe une cristallisation assez proche de celle que l’on a déjà vue avec l’œuf de poule. La coquille est fabriquée par le manteau : Image macro une fois la coquille enlevée : A travers le manteau on découvre le toit du poumon de l’escargot. : Mais qu’est-ce que le manteau ? Après avoir pris connaissance du schéma de l’ Helix aspersa extrait de l’ ouvrage de Jammes -zoologie pratique – Ed Masson je vous propose de regarder 3 coupes histologie du manteau et du péristome . Le manteau : Wikipedia nous enseigne : Le manteau des mollusques est une enveloppe constituée d'une couche génératrice de la calcification ( A ) et’ d’une couche de cellules qui déterminent la limite d une cavité ( B ) - la cavité palléale - (A noter qu’ au niveau de cette coupe on ne trouve pas de cellules musculaires - cette zone en effet ne se rétracte pas . La sécrétion de la coquille est assurée par la couche superficielle (A) (Nb L'adjectif palléal désigne ce qui a rapport au manteau. , on parle de la ligne palléale qui est visible en bordure de la coquille et qui matérialise la limite du manteau.) Lire plus: https://www.aquaportail.com/definition-3647-palleal.html Entre le manteau et la masse viscérale, le bourrelet palléal constitue une cavité palléale qui protège les organes respiratoires, et où débouchent les métanéphridies (organes excréteurs), l’intestin et les conduits génitaux. Sur cette seconde photo on constate que seule la couche génératrice minéralisante (A) se développe sur la totalité de la coquille. Elle assure l’épaississement de cette coquille en liaison avec la croissance de l’escargot .La couche B n’a pour fonction que de limiter la cavité palléale.(- C ) (Coloration Hématoxyline /. Eosine /Safran) Le péristome Il s'agit du rebord de l'ouverture de la coquille entourant le manteau. Le péristome est la zone limite où se déroule l’accroissement de la coquille en longueur . ( Nb la coupe a été faite sur un gros escargot d’ élevage - ce qui explique le rapport taille /grossissement par rapporte aux coupes précédentes qui ont été faites sur un tout petit escargot de 1 cm de diamètre ) (coloration hématoxyline /Eosine /Bleu d’ aniline ) Cette coupe passe à peu près au bord de la ligne palléale à hauteur du péristome ; on retrouve en A -La couche minéralisante du manteauB -La couche protectrice de la cavité palléale du manteau C - La couche musculaire puisque cette zone se rétracte- Les muscles sont disposés en bandes assez distantes les unes des autres. Discussion L’ escargot fait partie des gastéropodes (« ventre-pied ») .Les gastéropodes sont une classe de mollusques caractérisés par la torsion de leur masse viscérale. Ils présentent une très grande diversité de formes mais peuvent se reconnaitre généralement par leur coquille dorsale torsadée et univalve caractéristique lorsqu’elle est présente. Le nombre des espèces de gastéropodes dépasserait 100 000. On les rencontre sur tout le globe, et à l'état fossile depuis le cambrien. On comprend en regardant la structure de la coquille de l’escargot qu’ elle est la même que celle déjà rencontrée avec l’ huitre . L’ escargot tronqué plus exactement Bulime tronqué Rumina decollata est un prédateur d'autres escargots du genre Helix, de limaces et de leurs œufs. Il est surnommé en anglais « The Snail Destroyer » (le destructeur d'escargot). Il a été introduit à cet effet dans de nombreux pays comme moyen de lutte biologique, au risque de poser problème pour d'autres espèces. (Le bulime s'attaque hélas aussi aux vers de terre particulièrement bénéfiques pour le sol et l'humus). Le bulime tronqué se nourrit également de végétaux, mais les dommages causés aux plantes sont considérés comme mineurs par rapport au bénéfice lié à la prédation sur les escargots et autres parasites des plantes(. Ref 4 ) Références : Ref 1: https://www.aquaportail.com/definition-2878-ostracum.html Ref 2 :https://www.nosanimos.com/comment-lescargot-fabrique-t-il-sa-coquille Ref 3 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Manteau_(mollusque) Ref 4 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bulime_tronqu%C3%A9 Dominique

-

Bonsoir Jean- Luc Ton appareil ,en plus petit ,ressemble à celui des laboratoires d' anatomie pathologique. Mais d'un autre côté tu gâches le plaisir du travail manuel. ( et du cambouis sur les doigts ). De plus les colorants - utilisés de cette manière - doivent être changés souvent - Ta réalisation est superbe . Amicalement Dominique

-

Bonsoir Jean-Marie On retrouve surtout la stéatose et la stéato-hépatite non alcoolique chez des patients obèses comme cela s’observe dans 70% des cas, un diabète mal contrôlé et en général insulino-dépendant dans 40% des cas et une hypertriglycéridémie dans près de la moitié des cas. Ces divers troubles métaboliques et nutritionnels sont souvent associés. Il existe d’assez nombreux médicaments susceptibles d’entraîner une stéatose .Les principaux d’entre eux sont corticostéroïdes à dose relativement élevée de façon prolongée. En revanche, le nombre de médicaments susceptibles d’entraîner une stéato-hépatite non alcoolique est beaucoup plus limité. La principale cause médicamenteuse actuelle de stéato-hépatite non-alcoolique est le tamoxifène, un anti-œstrogène très largement utilisé comme traitement adjuvant dans le cancer du sein. il existe quelques maladies rares qui aussi entraînent une stéatose .Mais la stéatose n'est pas héréditaire par contre le diabète l' est qui favorise la survenue d'une stéatose , Il y a aussi la prise de Cocaïne Amicalement Dominique.

-

Bonsoir Jean-Luc La polyploïdie (Normalement une cellule a 2 jeux ( 2n ) de chromosomes – les gamètes n’ont qu’ un jeux (n) elles sont haploïdes ) -Mais dans la nature avoir de nombreux jeux de chromosomes - 3n – 4 n , et plus , est un phénomène assez courant particulièrement chez les végétaux . La polyploïdie se caractérise par une duplication du génome entier. Chez les mammifères ont retrouve cette polyploïdie dans le foie ( 4 n – 8 n ) - mais aussi le cœur ( 4n ) - le placenta ( 8 à 64 n ) la moelle osseuse dans les mégacaryocytes ( 16 à 128 n ) Là où cela pose des problèmes est quand cette polyploïdie se situe dans les gamètes qui donneront des spermatozoïdes infertiles ou des embryons le plus souvent non viables .Chez les mammifères, la polyploïdisation d’un organisme entier est exceptionnelle. Elle entraîne généralement une létalité précoce, des avortements spontanés ou des résorptions embryonnaires. La polyploïde a des avantages - augmentation de la résistance, de la robustesse et survie prolongée des cellules porteuses . Par contre cette polyploïdie est cause d’une instabilité des cellules et de nombreux travaux illustrent la contribution des intermédiaires polyploïdes dans le génome des cellules cancéreuses Par ailleurs , les cellules cancéreuses polyploïdes pourraient , du fait de leur résistance élevée , être à l’ origine de la non efficacité des chimiothérapies anti cancéreuses . Le foie est l’ un des seuls organes à pouvoir modifier son état de ploïdie durant la vie de l’individu . . À la naissance, les hépatocytes sont exclusivement mononuclées diploïdes (2n). À la transition allaitement-sevrage, les hépatocytes diploïdes peuvent s’engager dans un cycle de division normal (cytodiérèse complète, CC) engendrant une descendance mononuclée diploïde. Ils peuvent également réaliser un cycle cellulaire avec une cytodiérèse incomplète (CI) entraînant la formation d’un hépatocyte binucléé tétraploïde (2x2n). C’est par ce mécanisme que la polyploïdisation se met en place progressivement dans le parenchyme hépatique, avec la genèse d’hépatocytes tétraploïdes ou octoploïdes, avec un ou deux noyaux. La stéatose favorise l’évolution des cellules vers la polyploïdie. Le foie est un organe soumis à des stress chimiques considérables et qui a gardé la possibilité de se renouveler. La polyploïdie fait partie de l’ arsenal des techniques de défenses de cet organe vis à vis des agressions . Si le sujet t’intéresse article complet https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2019/07/msc190049/msc190049.html Amicalement Dominique d

-

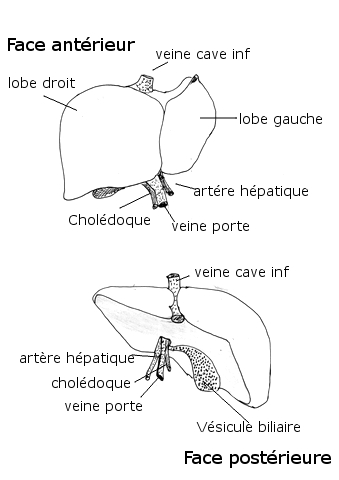

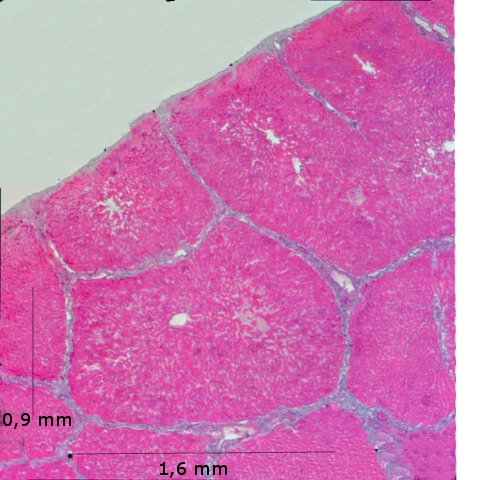

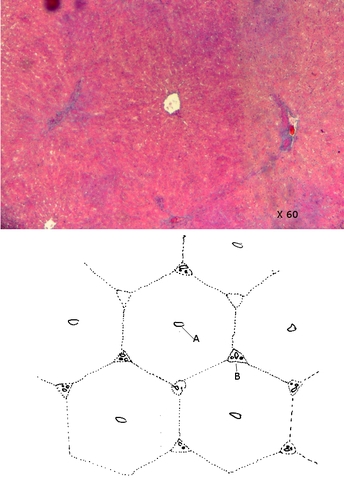

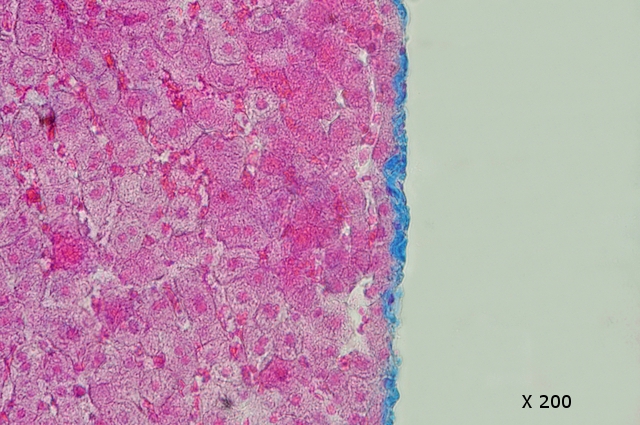

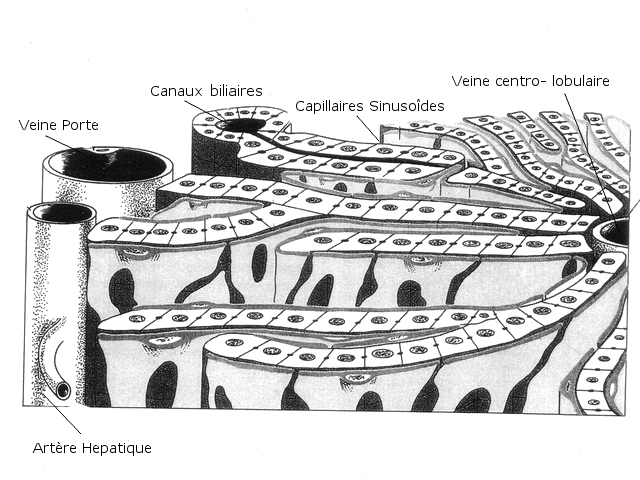

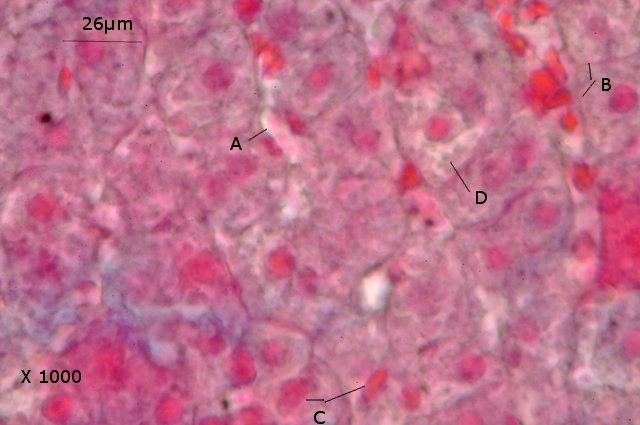

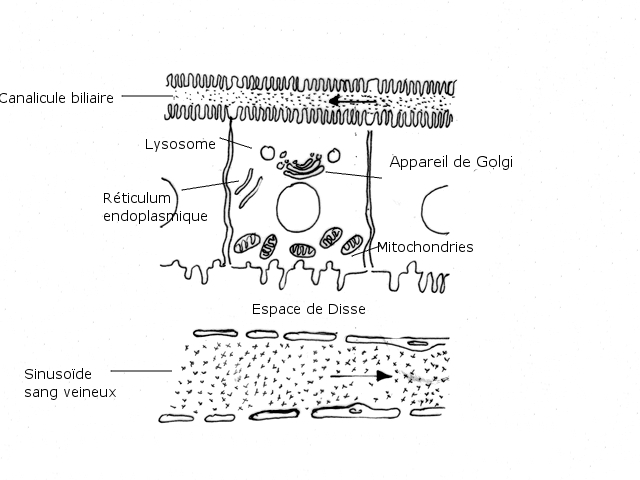

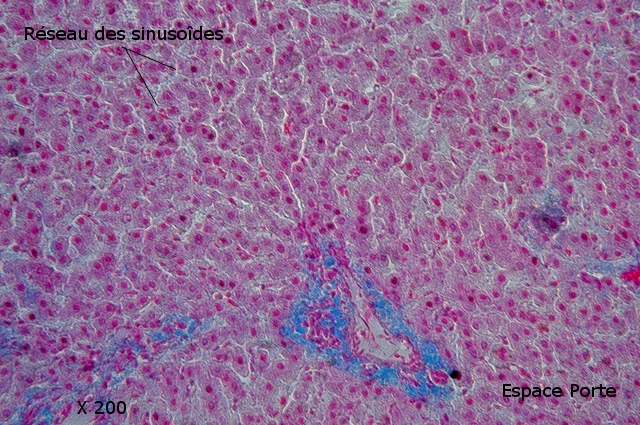

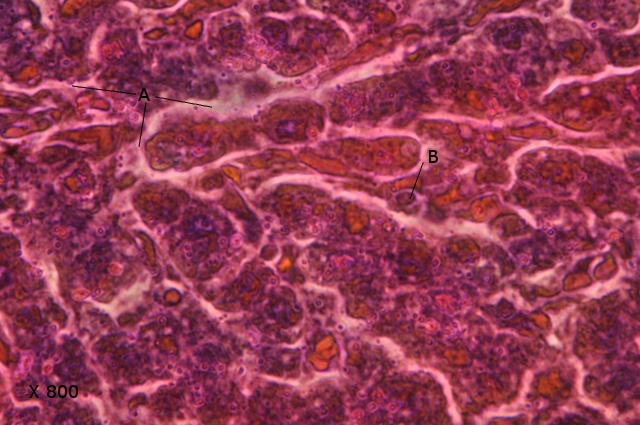

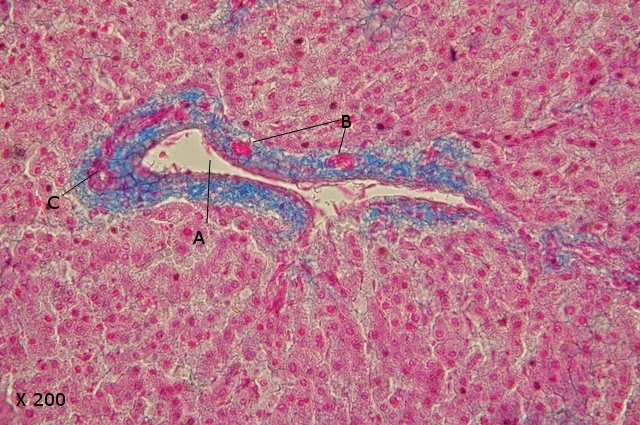

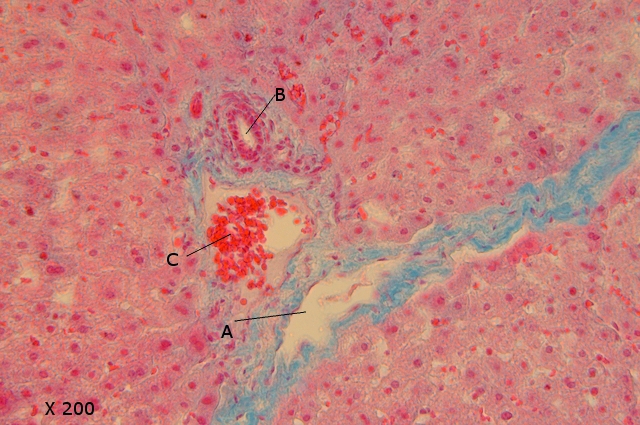

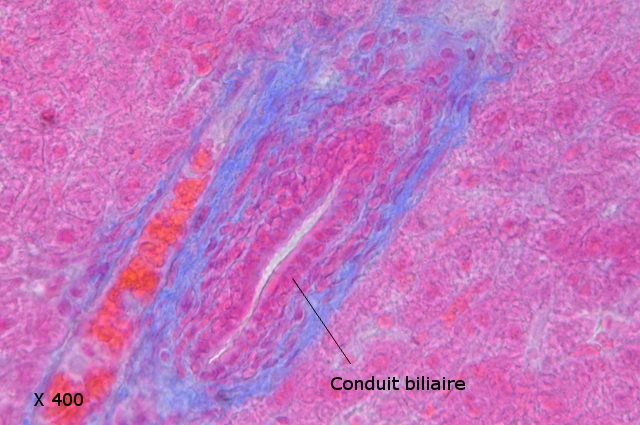

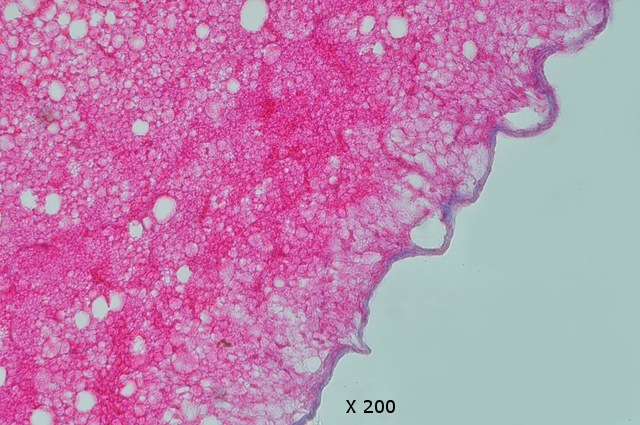

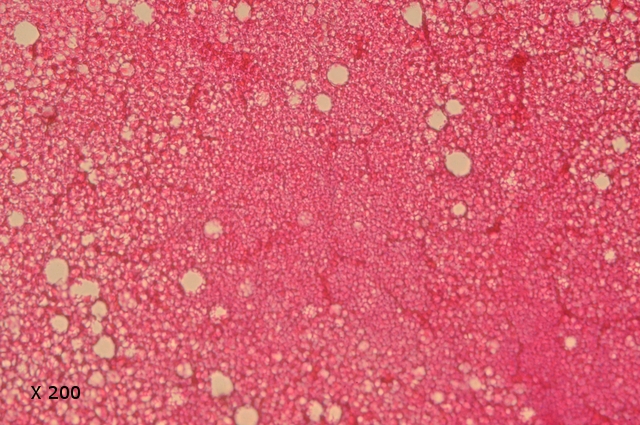

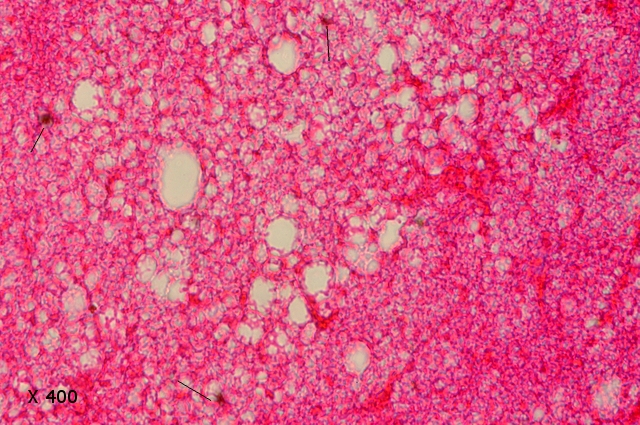

Foie Foie gras Stéatose 1 – Histologie du foie Après les fêtes quel meilleur sujet que celui – là ? Cela ne m’empêche pas de vous souhaiter une bonne année - pleine de découvertes ******************************* Le foie est d’abord une glande exocrine elle synthétise la bile d’où la présence des voies excrétrices biliaires. Il est aussi un important organe endocrine . Schéma d’un foie Humain : Pour cette présentation notre charcutier nous a fourni un foie de lapin - un peu de foie de porc et de veau et pour l’ étude du foie gras une morceau de foie d’ oie cru . Le foie est un organe central pour les divers métabolismes. Maintien de l’équilibre métabolique.Stockage du glycogène. Détoxification et élimination.Production des substances comme l’albumine – les globulines le fibrinogène – la prothrombine - le glucose - les lipoprotéines. Sécrétion d’immunoglobuline surtout Ig A Le foie est vascularisé par l’ Artère hépatique qui provient de l’ aorte , et par la veine Porte : cette veine collecte le sang venant des intestins ; les nutriments mais aussi les toxines - les médicaments y sont transportés pour être traités par les hépatocytes . Les veines sus hépatiques drainent le sang du foie et l’ emportent dans le système général en se reliant à la veine Cave inferieure. Le lobule hépatique : L’unité structurale de base du parenchyme hépatique est le lobule ; sorte de prisme hexagonal centré par une veinule la veine Centro- lobulaire .Il y en a autour de 1 000 000 dans le foie humain. A chaque angle de ce lobule , se trouve un espace Porte qui renferme une branche de la veine Porte , une branche de l’ artère hépatique , un ou deux canaux biliaires , des capillaires , des fibres nerveuses ,et des vaisseaux lymphatiques . Chaque lobule est entouré par un peu de tissu parenchymateux – pas toujours présent moins inconstant et plus marqué dans le foie de porc. Le lobule théorique des schémas est rarement rencontré en totalité dans les coupes histologiques - 2 exemples : Foie de porc - c’est le foie où les limites sont le plus évidentes car les zones autour des lobules sont riches en tissu conjonctif : (Toutes les colorations sont réalisées avec un Kit de Coloration Trichrome de Masson – Hématoxyline – Eosine – Bleu d’aniline – temps de réalisation total : 25 minutes ) Foie de lapin : dans ce foie les limites des lobules sont nettement moins évidentes - c’est aussi le cas du foie humain . A – Veine centro -lobulaire B – Espace Porte La capsule de Glisson : Le foie est limité dans sa périphérie par une mince membrane de tissu conjonctif : la capsule de Glisson. Sa faible taille explique le peu de résistance et la facile rupture que le foie présente aux chocs directs. (Comme la rate) . Organisation d’un lobule hépatique : Le lobule hépatique est formé par des travées cellulaires,. Ces cellules portent le nom d’ hépatocytes. Les hépatocytes sont organisés en lignée unicellulaire (deux lignées chez les petits enfants) . Les lignes convergent vers le centre du lobule vers la veine centro -lobulaire. Travées cellulaires du parenchyme hépatique : A Sinusoïde.B Les noyaux : qui sont volumineux et souvent polyploïdes surtout chez les personnes âgées.C Lysosome. D’une taille d’environ 25µm les hépatocytes sont des cellules polyédriques de 6 à 8 faces avec un volumineux noyau central. Les hépatocytes sont organisés de manière polaire : *Un pôle pour la sécrétion biliaire. *Un pôle pour les échanges sanguins : cette zone est très active ( opérant un échange du sang vers l’ hépatocyte et de l’hépatocyte vers le sang - Pour favoriser cet échange il n’ existe pas de membrane basale à ces cellules . Chaque cellule est limitée d’ un côté par la sinusoïde qui est un capillaire sanguin Entre le bas de la cellule et le capillaire sanguin il existe un espace appelé Espace de Disse : En microscopie optique ils ne sont pas visibles et je n’ ai pas réussi la coloration à l’ argent des fibres de réticuline qui fournit un indice de leur présence ( bien visible en microscopie électronique ).Cet espace a surtout pour rôle l’ échange entre la cellule hépatique et le milieu circulant . : Les Sinusoïdes : Le foie est en fait un immense réseau de micro capillaires : les sinusoïdes, qui vont apporter à chaque cellule hépatique le sang à traiter . Les sinusoïdes ( A ) sont des micro capillaires à lumière large qui conduisent le sang de la périphérie des lobules au centre de ceux –ci . Leur paroi est constituée de cellules endothéliales minces ( B ) . Dans ces sinusoïdes se développent les cellules de Kupffer qui sont les macrophages du foie. Ces cellules capturent les particules étrangères et les microorganismes .Ces cellules peuvent comme les macrophages de la rate détruire les globules rouges âgés. (on peut mettre en évidence des cellules en faisant manger au lapin d’expérience du charbon ou des colorants). Le foie produit aussi une bonne quantité de lymphe riche en protéines .La lymphe est probablement collectée par filtration à partir des capillaires sinusoïdes au niveau des espaces de Disse. , puis rejoint le tissu conjonctif péri-portal pour passer dans les capillaires lymphatiques et rejoindre les vaisseaux collecteurs qui sortent du foie par le hile. Les espaces portes Dans l’ espace compris entre trois lobules voisins il existe souvent un espace appelé espace Porte qui contient les branches terminales de l’ artère hépatique et de la veine porte ( artère et veine inter-lobulaires ) - Cet espace contient aussi de petits conduits biliaires et des vaisseaux lymphatiques. A – veine .Branche de la veine porte - (veine inter lobaire). B – artériole. (branches des artères inter lobulaires issues de l’artère hépatique) . C – canal biliaire. A Veine : ici veine se jetant dans une veine de drainage. B Canal biliaire . C Globules rouges .Le sang de ces petites veines va se diriger vers les veines hépatiques qui vont rejoindre la veine Cave inférieure .Cette veine ramène le sang au Cœur droit . Le tissu conjonctif est peu abondant au sein du parenchyme hépatique -il existe un peu entre les lobules mais surtout autour des espaces portes ( coloration en bleu par l’ aniline ). Les voies biliaires : Les voies biliaires intra hépatiques forment un immense réseau qui part des canalicules situé au pôle biliaire des hépatocytes puis se collecte dans les espaces Portes . Les canaux biliaires inter-lobulaires sont constitués de cellules cubiques reposant sur une membrane basale - La convergence de ces canaux va former les branches des canaux hépatiques qui sortent du foie par la zone du hile où débutent les voies biliaires extra-hépatiques ( qui seront présentées dans un second article ). ************************* Le foie gras Le foie gras est sur les tables en cette période de fin d’année. Ce foie est préparé par les éleveurs de façon à rendre les oies et les canards malades d’une maladie appelée Stéatose Cette pratique était déjà utilisée par les Egyptiens il y a 4500 ans .Cette stéatose est par ailleurs, en train de devenir chez l’homme une des grandes préoccupations médicales des sociétés trop bien nourries. Coupe d’un foie d’oie cru . A – Les hépatocytes sont envahis par les vacuoles de lipides. B – La congestion par l’accumulation des lipides aboutit à la disparition des parois cellulaires et à la formation de kystes graisseux. La structure du foie en lobules est difficilement reconnaissable - quelques limites lobulaires sont encore identifiables. -- Ici trois canaux biliaires sont dilatés par l’ accumulation de bile ; -cette rétention est appelée : la Cholestase qui est le résultat du dysfonctionnement des hépatocytes - La présence de cette rétention de bile fait classer cette image dans le cadre des Stéato – Hépatites et non plus Stéatose simple –( L’ avenir de cet oie est de ce fait médicalement préoccupant +++++) Histologie : Ici les cytoplasmes des hépatocytes contiennent des vacuoles optiquement vides puisque les prélèvements ont été colorés après inclusion en paraffine car les triglycérides contenus dans ces vacuoles ont été dissous lors de la technique du prélèvement (passage dans le Xyléne ). La stéatose peut ainsi se présenter sous deux formes : -- macrovacuolaire, ( le cas ici présenté ) La plus fréquente, où les gouttelettes de stéatose refoulent le noyau en périphérie de la cellule, et peuvent à l’extrême provoquer une rupture des membranes cellulaires et provoquer la formation de kystes graisseux . --microvacuolaire, rare, où le noyau reste central et où les vacuoles, très petites, peuvent être difficiles à voir. Certaines étiologies en sont plus volontiers à l’origine : stéatose aiguë lors de la grossesse , stéatose toxique médicamenteuse. Pour en savoir plus : La stéatose est la première cause de maladie hépatique chronique en Occident, sa prévalence atteignant de 15 % à 30 % dans la population générale. Elle se définit par l’accumulation excessive de lipides dans le foie en l’absence de consommation importante d’alcool (soit moins de 21 unités de consommation par semaine pour un homme, et 14 pour une femme ). La stéatose hépatique non alcoolique inclut : --1. la stéatose hépatique simple : accumulation de gras dans le foie, sans autre modification ; --2. la stéatohépatite non alcoolique : accumulation de gras dans le foie associée à une réaction inflammatoire (Non-Alcoholic Steato-Hepatitis ou NASH, en anglais) .La stéatose simple n’entraîne pas de complication et ne cause pas de lésion hépatique alors que la stéatohépatite non alcoolique accroît le risque de cirrhose, d’insuffisance hépatique et de cancer l ’hépato carcinome. Environ 20 % des patients atteints de stéatose actuellement présenteront une cirrhose, dont 10 % un hépato-carcinome. Les conséquences sur le foie sont en fait aussi néfastes que celles de l’alcool. ++. Par conséquent, cette entité pathologique doit être évaluée avec le même sérieux. ( chez des personnes qui ne perçoivent pas le risque de leur surpoids ) L’échographie du foie permet de faire le diagnostic - Son traitement passe par une équilibration alimentaire et une perte de poids . De façon prospective, par rapport à notre population d’environ 60 millions d’habitants, cela laisse prédire avec une obésité d’environ 8%, environ 100 000 personnes atteintes de stéato-hépatite non-alcoolique et donc environ 10 000 personnes atteintes de cirrhose. Cela fait donc de la stéato-hépatite non-alcoolique une des principales causes de cirrhose dans notre pays avec une prévalence probablement croissante dans les 10 à 15 ans à venir. Ref : Histologie jean – pierre Dadoune Flammarion Précis d’histologie de Welsch editions Lavoisier Steatose : https://www.fmcgastro.org/postu-main/archives/postu-2001-paris/steatose-dysmetabolique/ Dominique

-

Bonsoir Merci pour l’ appréciation . Michel il est difficile avec les plumes d’avoir des images correctes - Un bon moyen est de les laisser tremper dans le Xylène quelques heures et de les monter à l’ Eukit sans attendre que le Xylène ne s’évapore . Amicalement Dominique. d

-